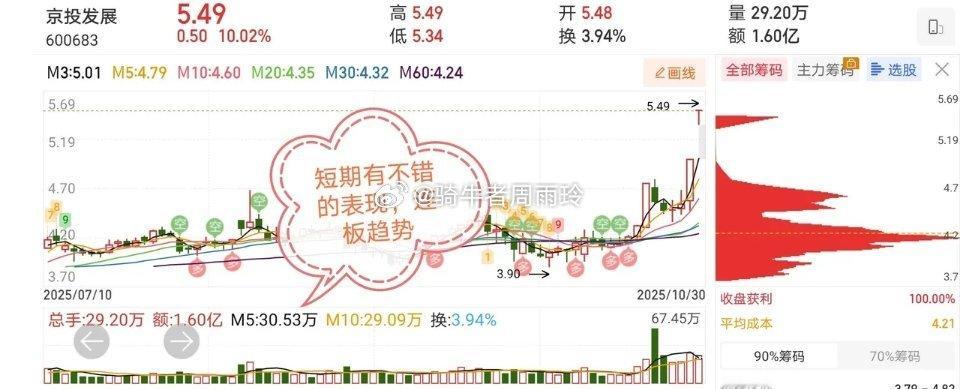

12月1日起,中国正式升级对荷兰的稀土出口管控,新规作出明确界定:一是含中国来源稀土成分≥0.1%的光刻机类货物,无论产地与中转路径,均需向中方申请出口许可,并详细报备用途、用量及终端客户信息;二是针对14纳米逻辑芯片、14纳米或256层以上存储芯片的生产设备、测试设备及相关材料,出口实行逐案审批制度。 战斗机的相控阵雷达,核心部件为数百个微波功率管,每个管子均需掺入镱元素,该稀土可使雷达探测距离提升30%以上。光刻机的固态激光器,同样离不开镨、钕等稀土元素,纯度要求达十亿分之一级别,缺失则无法刻制芯片电路图。 这正是新规将0.1%设为管控线的核心原因——看似微量,实则是核心技术不可或缺的关键材料。 不少观点认为中国此举是突然“卡脖子”,实则早有政策铺垫,2024年6月国务院公布《稀土管理条例》,明确实施总量调控;今年8月三部门再出台暂行办法,实现从开采到冶炼的全流程管控。 这并非临时决策,而是对特朗普政府芯片封锁的精准反制。据测算,2025年美方加码管制后,英伟达预估损失达55亿美元,ASML亦警告年营收将减少10亿美元以上。美方实施技术封锁,中方必然维护自身核心利益。 中国并非要垄断稀土,而是实现规范高效利用。上世纪90年代,我国稀土出口量占全球90%,但以廉价原矿为主,每吨仅数万元,且造成严重环境污染。 反观日本,进口后加工为稀土永磁体,以百倍价格返销我国。如今情况已显著改变,2025年数据显示,中国稀土深加工产品占比超70%,实现从卖“石头”到卖“芯片”的转型,这为管控提供了坚实基础。 ASML的处境最能体现新规影响力。这家荷兰企业虽宣称光刻机为“全球制造”,但其去年财报明确提及:核心光学组件中,中国产稀土掺杂玻璃占比达42%。 新规实施后,即便ASML将组件转移至德国组装,只要稀土源自中国,仍需申请许可。业内信息显示,ASML已向中方提交首批3台光刻机出口申请,用途明确标注“用于民用电子设备”,并报备终端客户具体工厂地址,态度较以往更为端正。 从军事维度看,此举直接击中欧美军工产业的关键短板。14纳米芯片是现代武器的核心部件,战斗机飞控系统、导弹制导模块均依赖其支撑。 美国F-35战斗机即采用14纳米级芯片,而生产该芯片的设备,诸多关键材料需使用镝、铽等稀土。此前荷兰企业可通过第三方转售设备至军工领域,如今实施逐案审批,设备流向可全程追溯,有效约束欧美军工供应链。 回顾历史,资源博弈早有先例。上世纪80年代,日本对美国实施半导体材料管控,直接导致美国半导体产业停滞3年。中国此次管控更具策略性,未采取“一刀切”模式,而是精准施策。 例如对汽车用普通芯片设备未实施管控,仅聚焦先进军工相关领域,既降低对民用市场影响,又直击关键环节。欧盟近期一份报告提及:“中国的管控像手术刀,精准避开民用领域,专门针对高端制造。” 另有一关键细节值得关注:中国去年已启动稀土追溯系统建设,每批稀土配备唯一“身份证”,实现从矿山开采到出口报关的全程可追溯。 这正是新规能够覆盖“无论产地与中转路径”的核心支撑——即便稀土经非洲等地加工,凭借溯源信息仍可锁定来源。该技术手段较单纯出口配额更为有效,彻底封堵“曲线出口”空间。 针对“荷兰能否寻求其他国家替代”的疑问,短期内难以实现。全球稀土储量虽较丰富,但中国拥有完整产业链优势。澳大利亚虽有稀土矿,但加工能力不足,原矿运至中国加工成本较本土低50%;缅甸稀土纯度未达光刻机使用标准。 据专家测算,即便欧美投入资金构建产业链,至少需5年才能形成规模,此期间中国足以在先进芯片领域实现更多突破。 本质而言,此次稀土管控并非“贸易战”,而是“规则战”。中国以《稀土管理条例》为依据,借助追溯系统实现精准管控。特朗普政府试图通过技术封锁遏制中国,却忽视中国掌握稀土这一战略资源。 从近期动态看,美国正撮合荷兰、日本组建“稀土联盟”,但联盟成立之初便出现分歧——日本要求中国“保障供应”,荷兰担忧失去中国市场,立场差异导致难以形成合力。 新规实施后的直接影响已显现:11月中旬,全球14纳米芯片价格上涨15%,而中国自主研发的14纳米芯片生产线宣布增产30%。 这一现象表明,美方实施技术封锁,中方可依托资源优势反制;美方切断供应链,中方可构建自主产业链。这场博弈的核心,不在于单方面“卡脖子”,而在于产业链完整性与技术转化能力的较量。 未来数年,全球科技格局或面临重塑。中国稀土管控为全球产业链确立新准则:使用中国资源发展,需遵循规则、保持透明,不得利用中国稀土反制中国。 这并非霸权行为,而是对自身战略资源的正当保护,更是对全球产业链公平性的维护。商业合作本应遵循互利共赢原则,单方面谋求利益终将付出代价。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。