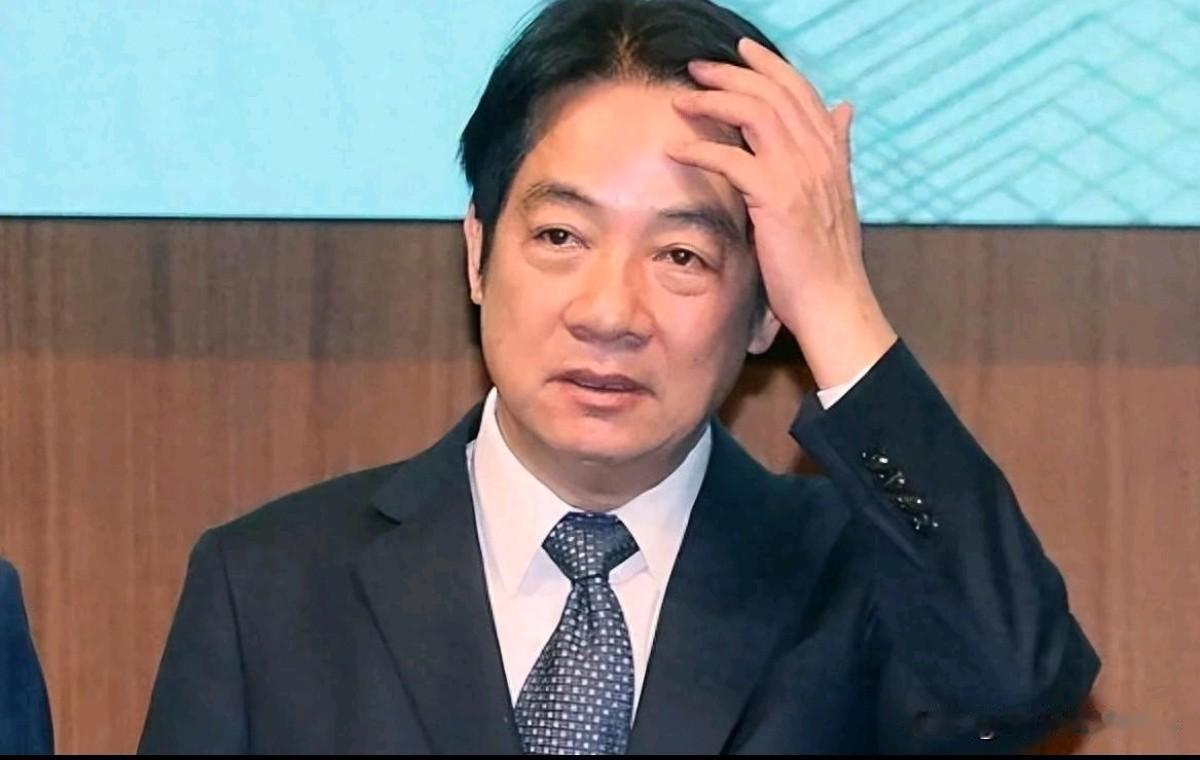

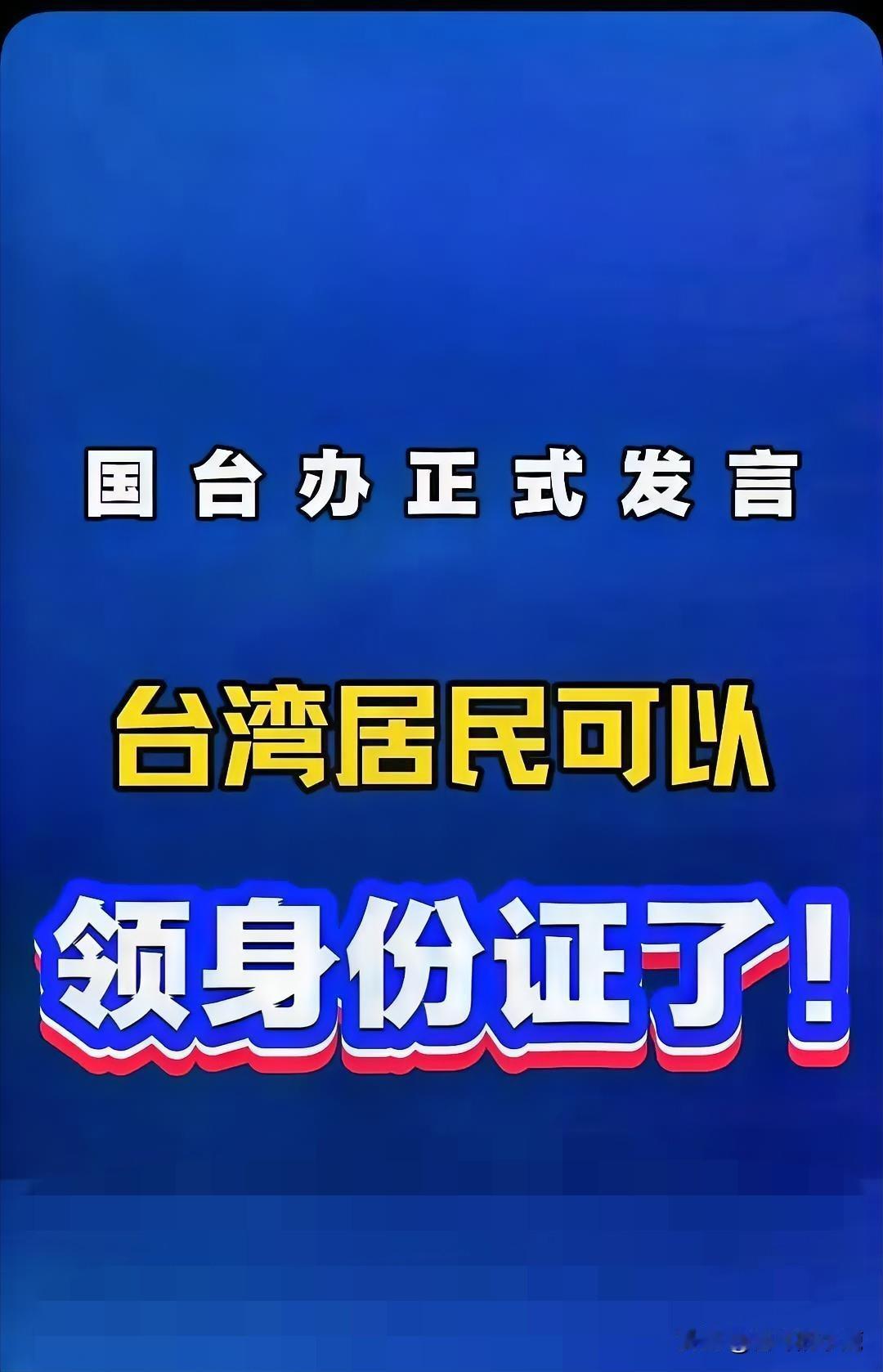

[浮云]大陆侦查沈伯洋震动台海,民进党出手陆配政策,防务部门一句话道破真相 大陆的这一手,来的又猛又准。10月28日,重庆公安局发布公告,对台湾民进党籍“立委”沈伯洋以涉嫌“分裂国家罪”立案侦查。 就在岛内还在消化这条新闻时,民进党政府几乎同时开始“收紧”陆配政策,引发在台陆籍配偶群体的强烈不安。两件看似不相干的事,却像同一根绳上的两个结——一边牵动的是政治立场,一边牵动的是社会人心。 先说沈伯洋。这个名字在岛内政治圈并不陌生,他是“黑熊学院”的创办人,打着“全民国防”的旗号,实则推行反陆思维。 早在去年,国台办就点名他是“台独顽固分子”,并列入“惩独名单”。这次大陆正式立案侦查,意味着从“政治表态”升级到“司法行动”。 重庆公安局的公告用词很明确——沈伯洋涉嫌“组织、策划、实施分裂国家活动”,这背后援引的是《刑法》分裂国家罪以及“惩独22条”的法律依据。 沈伯洋的回应有点嘴硬,他说“台湾人不怕”,但也明显收敛了火气,不再公开对大陆放狠话,反而把矛头转回岛内,点名批评同为政治人物的郑丽文。 岛内媒体注意到,这是他第一次没有用“挑衅式”语气回应大陆。有人认为这是“心理战”奏效,也有人说他在演戏。但无论哪种说法,大陆这步棋已经产生实质影响。 这件事为什么重要?因为它是大陆对“台独顽固分子”的精准打击案例之一。不同于以往的口头谴责,这次走的是法律程序路线,属于“司法前置”信号。 它告诉台独势力:别以为身在岛内就能躲在安全区。对两岸关系而言,这种动作本身就是一种威慑,也是一种态度——该出手的时候,绝不会含糊。 就在这件事还在发酵时,台湾内部又起了另一场风波——民进党政府开始收紧“陆配政策”。移民署要求在台陆籍配偶补交“丧失大陆户籍证明”或“除籍证明”,否则可能撤销定居身份。 很多陆配结婚多年、在台生活稳定,却突然被要求重新证明“自己不是中国大陆公民”。不少人抱怨,去大陆办这份证明难度极高,有人等了半年也拿不到。 有人觉得这只是行政调整,但实际影响巨大。台湾陆配约有34万人,他们中有的早已拿到身份证,有的还在等待。 过去几年,陆配在台湾已经面临不少社会偏见,如今再被贴上“风险群体”标签,无疑加剧焦虑。岛内有学者指出,这项政策在时机上太敏感,与大陆刚刚侦查沈伯洋的举动形成鲜明对照,甚至被解读为“政治对冲”——你查我们的“立委”,我们就审你的“陆配”。 再说回沈伯洋事件的延伸意义。大陆过去主要通过政治声明、制裁名单来表态,这次立案侦查,是“法律对台”的新阶段。 专家分析,这一行动具有象征意义——不是为了“抓人”,而是为了确立法律边界,让台独分子知道红线在哪。更关键的是,这给台湾社会释放了一个信号:未来谁公开鼓吹“台独”,都可能面临法律风险。 台防务部门也在这时发声,一句简短但意味深长的话——“任何涉及台海稳定的行为都应谨慎。”这句话表面温和,但暗藏警告。 它不仅在回应大陆,也在提醒岛内:别让政治对抗绑架整个社会。台军内部人士私下透露,眼下的氛围比以往更紧绷,情报与认知作战成了高频词。沈伯洋事件,被视为认知战的典型案例。 如果把这两件事放在一起看,就能发现一个明显趋势:两岸对彼此的施压已经进入“社会化阶段”。不再只是军事演习、外交交锋,而是通过法律、身份、舆论等渠道展开博弈。大陆打“司法牌”,台湾打“身份牌”,看似各打各的,实则互相牵制。 这场博弈的复杂之处在于,它不再局限在高层政治,而是慢慢渗透到每个普通人的生活中。沈伯洋的案件,是权力边界的测试;陆配的政策,是人心信任的考题。两边都在试探社会的承受力,也在争取话语主导权。 从更长远看,两岸关系已经进入一个新的阶段——法律与舆论交织,情绪与政策互推。大陆要的是政治信号,台湾玩的则是内部整合。 这件事带来的启示其实很简单:两岸问题不能靠对抗来解决。沈伯洋的被查、陆配的被限,都是现实的反应。 但如果政治的刀锋伸进家庭与生活,社会信任只会被一点点削弱。两岸再怎么不同,也该保留一条沟通的底线——那是人的底线。 愿这次风波能让更多人明白,政治可以不同,立场可以辩,但人和人之间的理解与尊重不能断。一个真正成熟的社会,靠的不是恐惧,而是信任与制度的力量。