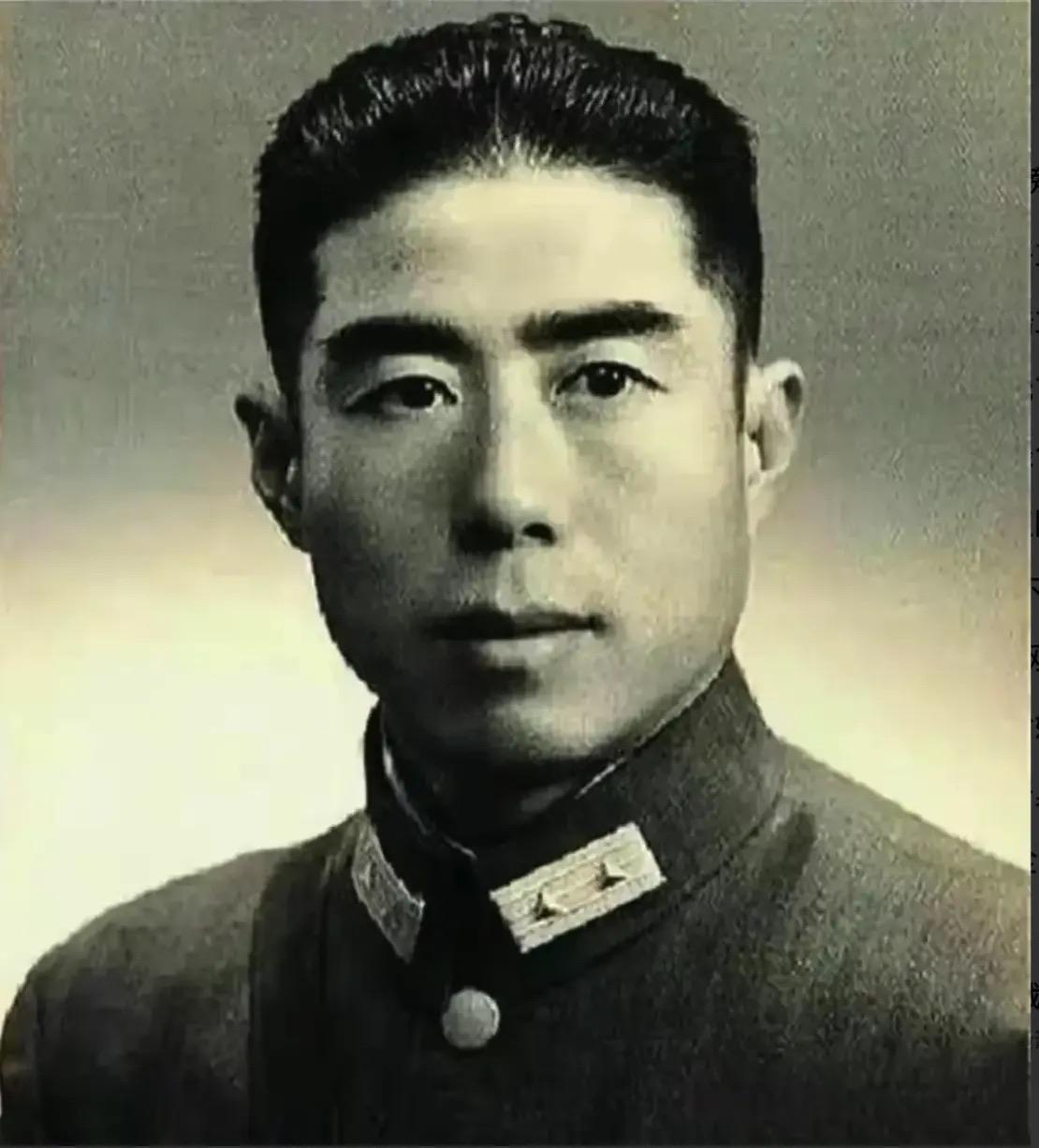

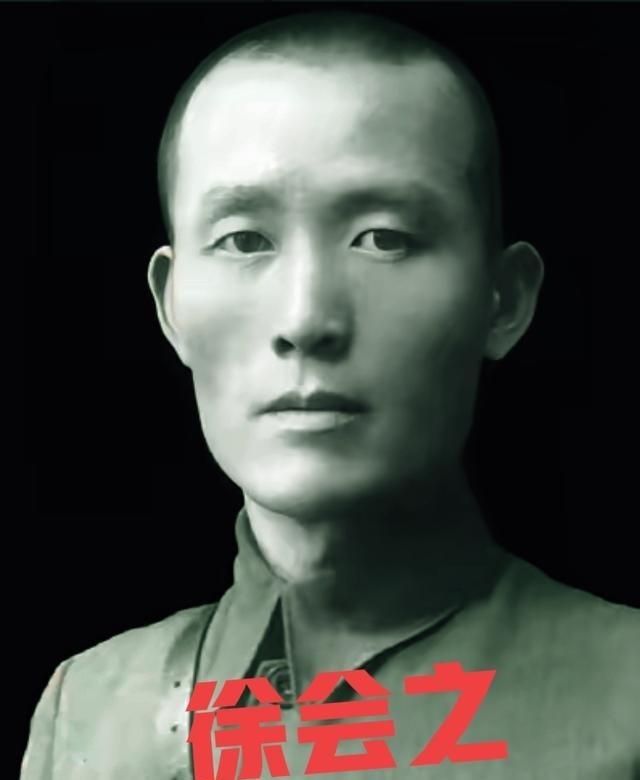

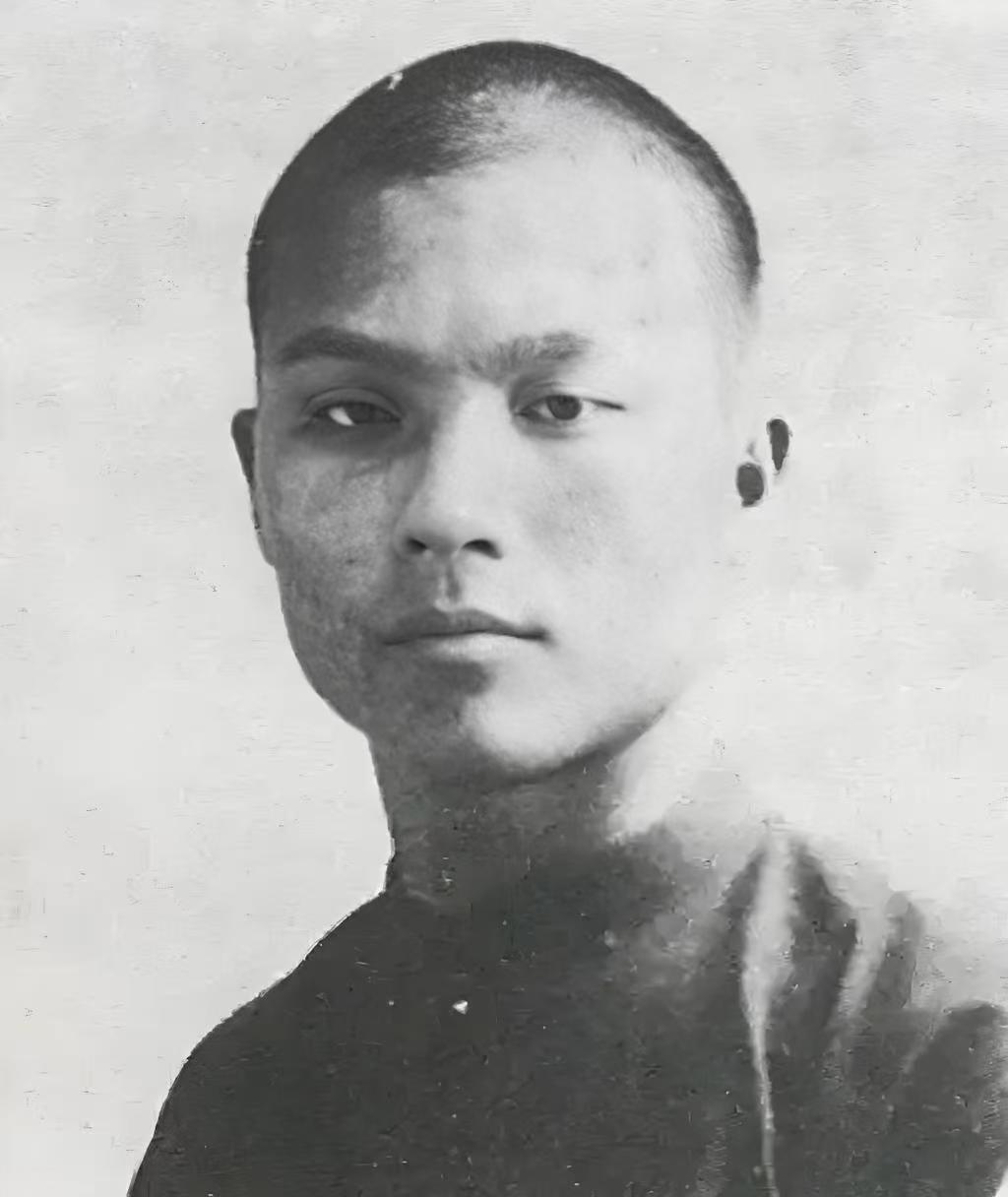

四川解放后不久,一个村妇举报丈夫 “不像普通人”。解放军一查惊了,这个看似平凡的男人,竟是一个国军中将。 1950年早春,四川通江县的解放军驻地,一名村妇急匆匆的赶来,说:“我家男人‘张克明’,看着不像是正经逃荒来的庄稼人。” 解放军排查后震惊:这个挑粪耕地的“农民”,竟是国民党南阳第十三绥靖区中将司令王凌云。 这位河南嵩县出身的将领,并非依靠裙带关系上位的庸碌之辈。抗战时期镇守中条山,他率部与日军展开白刃战,立下“三日不退便自尽”的军令状,打出多场硬仗; 解放战争初期,已升任国民党南阳第十三绥靖区司令,管辖南阳周边数县,麾下正规军与民团总计五万余人,是中原战场的核心将领之一。 最能体现其军事能力的,是1947年与陈谢兵团的对抗。当时他麾下民团刚遭解放军重创,却能在72小时内完成22个团的兵力整合,依托南阳“三山环绕、一水纵穿”的地形,构建起“外壕阻援、内堡坚守”的防御体系——外围挖掘3米深的环形外壕,壕内布设鹿砦与地雷,核心区域则将民房改造为明暗堡,形成交叉火力。 他还创新提出“梯次消耗”战术,让民团在前消耗兵力,正规军固守核心,一度将陈谢兵团的进攻阻滞近半月。 解放战争时期,民团战斗力普遍较弱,而王凌云能将散兵游勇整合成具备协同作战能力的力量,更能彰显其军事部署能力与地方掌控力。此类级别的将领,本就是解放军重点排查的对象。 王凌云为何未逃往台湾,反而隐匿于四川农村?1948年南阳解放后,他率残部一路西撤,原本计划经四川转道前往台湾。 但当时国民党西南防线已全面崩溃,成都至台湾的航线被解放军严密监控,更关键的是,其直属上司胡宗南自身难保,未为他安排撤离名额。 权衡利弊后,他化名“张克明”,重金买通当地保长,谎称是逃难的河南商人,还与当地一位寡妇成婚以掩盖身份。 村妇举报时提及的“不像普通人”,源于一系列细节:挑粪时腰杆始终挺直,吆喝牲口时节奏规整如喊口令;缝补衣物时走线笔直,精度堪比专业裁缝; 更可疑的是,夜间听到狗吠,会条件反射摸向枕头下方,这种动作仅村里当过兵的老人会有。这些细节在常人眼中无足轻重,却逃不过解放军的排查经验。 存在一个常见误区,认为此次举报是“夫妻反目所致”,实际并无依据。四川刚解放时,解放军正开展“清匪反霸”工作,反复宣传“坦白从宽、隐瞒从严”政策,同时鼓励群众揭发国民党残余势力。 村妇选择举报,核心是出于对新政权的信任——察觉丈夫身份可疑,怀疑其为解放军追查的残余人员。后续调查也证实,夫妻感情和睦,举报后村妇还多次向干部说明情况,称“他未在当地作恶”。 解放军的排查过程,充分体现当时工作的严谨性。接到举报后,并未立即采取行动,而是先向保长核实身份,发现“张克明”的户籍属伪造;随后派人赴河南核查,同时对其住处进行秘密排查,在灶房角落发现一把磨得锃亮的菜刀——刀把握处有明显的军人反握压痕,与农民正握切菜的习惯截然不同。 最终从被俘的国民党军官口中获得关键线索:王凌云左手虎口处有一道抗战时期留下的刀疤,这与“张克明”的身体特征完全吻合。 铁证之下,王凌云起初还以“河南同乡有相似疤痕”辩解,直到解放军出示菜刀握痕比对结果,他才只得承认真实身份。 这一事件最值得探究的,是其折射的国共政权交替期核心逻辑。王凌云这类国民党高级将领隐匿的情况并非个例,但最终均被查处,关键在于两点: 一是解放军构建了严密的基层排查网络,从保长到村民的信息传递链完整通畅; 二是群众基础存在本质差异,国民党统治时期百姓敢怒不敢言,而解放后群众主动参与政权建设,这才是实现“瓮中捉鳖”的根本原因。 结合同时期另一个案例可更清晰说明问题:国民党另一位中将宋希濂兵败后也曾试图隐匿,却未能隐匿超过一日——因不熟悉农事,连韭菜与麦苗都无法区分,抵达村庄不久便被村民识破。 王凌云已算谨慎,甚至主动学习挑粪耕地等农活,但军人的本能习惯与身份烙印,终究无法让他真正融入农民群体。 王凌云的结局,同样打破了“国民党将领必遭严惩”的刻板认知。考虑到他抗战时期有战功,且被捕后主动供述国民党在西南地区的残余势力名单,解放军对其采取宽大处理,未判处刑罚,而是安排至西南军政大学担任军事教员,专门讲授国民党军队的战术特点。此后,他撰写多篇抗战回忆录,为历史研究提供了珍贵资料。 回望“村妇举报中将”这一事件,偶然之中暗藏必然。一位叱咤风云的中将,最终暴露于不起眼的生活细节;一位普通村妇,却成为政权巩固的关键一环。 这背后,既是个人命运在历史洪流中的起伏,更印证了核心道理:任何试图隐瞒身份、对抗历史潮流的行为,终将被细节揭穿,而民心向背,才是决定政权兴衰的根本所在。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。