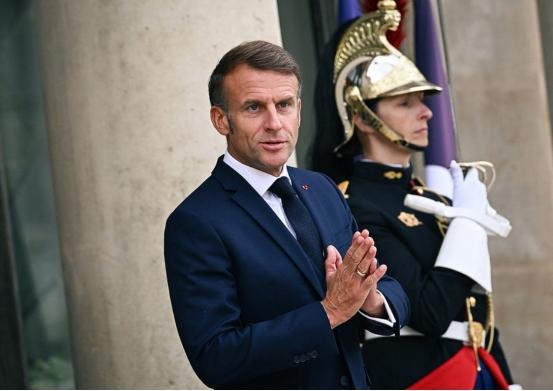

法国坐不住了,发誓要制裁中国,马克龙回头一看,发现身后已无人。 10月30日,香港《明报》发文:“稀土新规实现全链条管控,含0.1%中国稀土的外国产品需许可,此举戳中欧盟痛处——其98%稀土永磁依赖中国,且全球八成相关专利在中国,马克龙扬言启动《反胁迫工具法案》制裁,却引发欧盟内部分裂:德国车企因缺稀土停产承压,匈牙利、希腊直接反对,欧盟拉G7施压也无果,美澳等国稀土产能技术堪忧” 当马克龙在爱丽舍宫宣布启动《反胁迫工具法案》时,他或许没想到最先感受到压力的不是北京,而是斯图加特的汽车工厂。中国稀土新规实施首周,德国三大车企生产线被迫放缓,这让欧盟的"联合抗中"阵线未战先乱。 中国对稀土出口实施的全链条管控,精准击中了欧洲绿色转型的命门。每辆电动汽车需要约200克钕铁硼永磁体,而中国控制着全球92%的钕元素供应。这种"卡脖子"的精准度,让布鲁塞尔的制裁威胁显得苍白无力。 中国稀土新规最厉害之处在于0.1%的追溯标准。这意味着连使用中国稀土机床生产的零部件都在管控范围内。欧盟委员会内部测算显示,新规将影响欧洲约3700亿欧元的工业产值,特别是汽车、风电、医疗器械三大核心产业。 更致命的是专利壁垒,全球83%的稀土永磁专利掌握在中国手中,日本日立金属的核心专利在2023年到期后,中国企业的专利数量呈现爆发式增长。欧盟想要绕过中国建立稀土供应链,至少需要突破5000项核心技术专利。 德国汽车工业协会的紧急报告显示,宝马、大众等车企的稀土库存仅能维持3周生产。这与法国核电为主的能源结构形成鲜明对比——马克龙可以强硬,但德国经济部长哈贝克直接表态"不能承受脱钩代价"。 东欧国家更是直接倒戈。匈牙利总理欧尔班明确反对制裁,其与中国合作的锂电池工厂正创造数万就业岗位。希腊则看中比雷埃夫斯港的中转利益,这些现实利益使欧盟统一战线难以为继。 美国芒廷帕斯矿虽然重启,但分离技术仍依赖中国。澳大利亚莱纳斯公司最大精炼厂设在马来西亚,但原料仍需运往中国预处理。更关键的是环境成本:西方稀土企业每吨稀土开采产生约2000吨放射性废料,而中国掌握的离子型稀土技术可将污染降低90%。 产能差距更是惊人。中国稀土年分离能力达14万吨,美澳合计不足3万吨。且中国稀土矿富含重稀土,而美澳以轻稀土为主。这种结构性差异,使替代方案短期难以实现。 2010年稀土危机时,日本曾尝试寻找替代来源,但六年努力后对中国稀土依赖度反而从87%升至92%。这段历史表明,稀土供应链的重建需要全产业链配合,而非简单找矿挖矿。 更值得玩味的是,中国此次采取的是符合WTO规则的技术性贸易措施,而非直接禁运。这种"合法合规"的精准打击,使欧盟难以通过世贸组织申诉。 欧盟2035年禁售燃油车的计划,正成为自己的"阿喀琉斯之踵"。每辆新能源汽车需要约2公斤稀土永磁体,欧洲每年1000万辆的电动车目标,意味着2万吨稀土需求。这个数字接近全球稀土年产量的十分之一。 风电产业更是雪上加霜。一台3MW直驱风电机需要约600公斤稀土,欧洲海上风电规划所需的稀土量,已经超过当前全球供应极限。这种绿色转型与资源安全的矛盾,使欧盟陷入两难。 欧盟虽然启动"欧洲原材料联盟",但面临重重障碍。芬兰的稀土项目因环保抗议搁浅,瑞典的矿山建设需时十年,而格陵兰的矿藏开发受制于极地环境。更重要的是,稀土分离需要大量化工人才,而这恰恰是欧洲产业的短板。 中国最大的优势是完整的工业体系。从矿山机械到化工设备,从研发人才到产业工人,中国用30年时间构建了全球最完善的稀土工业体系。这种系统优势,非短期投入可以超越。 俄罗斯的教训让欧洲心有余悸。过度依赖单一供应源带来的风险,使欧盟急于寻找替代方案。但稀土的复杂性远高于能源——它涉及开采、分离、加工、应用等多个环节,每个环节都有高技术门槛。 中东国家的选择更具启示性。沙特虽然与美国结盟,但在稀土领域选择与中国合作。这种务实态度,反映资源民族主义时代的到来。 2026年欧盟将完成关键原材料法案修订,2027年中国稀土新政全面落地,2028年全球电动车市场或迎来洗牌。这三个时间点,将决定稀土博弈的最终格局。 特别要关注技术突破。如果钠离子电池或氢燃料电池实现商业化,可能改变稀土需求结构。但目前来看,稀土在高效电机领域的地位仍不可替代。 当马克龙站在欧盟峰会讲台时,他应该意识到,21世纪的大国博弈正在从军事对抗转向资源竞争。中国通过三十年积累建立的稀土优势,正在改写国际规则。 但真正的智慧不在于对抗,而在于合作。欧盟若能放弃冷战思维,与中国在绿色转型领域深化合作,或可开创共赢新局面。毕竟,气候变化才是人类共同的敌人。 对此,你们怎么看?评论区讨论