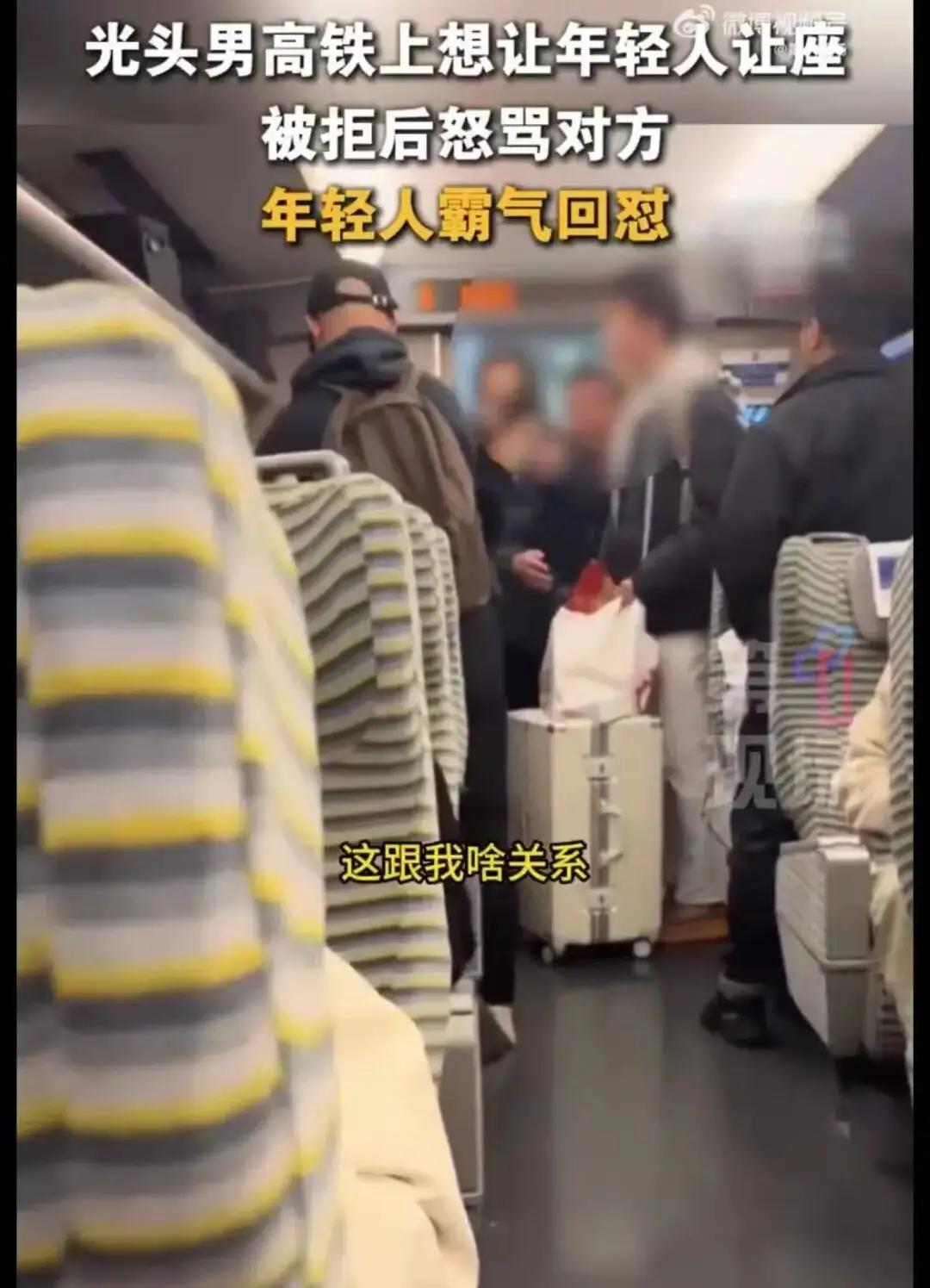

无座票也妄图落座?成都高铁让座风波凸显边界难题,年轻人霸气回怼背后释放何种信号 11月4日,四川成都的高铁上上演了一起让座事件:一名光头男子持无座票,要求座位上的年轻人让座。遭拒后,他辱骂年轻人,而年轻人冷静有力地回怼化解了冲突。此类事件再度将“让座”话题推至舆论焦点:让座该是出于自愿善意,还是会被道德标签强制推行?公众反感的并非同情弱者,而是担忧“道德绑架”与个人边界被侵犯。 关键在于明确边界与权责。无座票并不意味着拥有优先获得座位的权利,坐席分配是依据票务和车厢容量的实际情况而定。让座应基于自愿、可选择且可撤回的原则,而非将“善意”当作评判他人品格的施压工具。反之,若有人以侮辱羞辱的方式来获取座位,很容易让善意成为冲突的导火索,激化矛盾。 公众对“道德绑架”的厌烦,反映出对情绪化、强制性善举的抵触。许多年轻人并非不愿让座,而是不想被道德标签束缚。一个健康的社会氛围,应鼓励自愿协作、尊重边界,并提供切实可行的制度保障,而非将“好人”置于道德审判的境地。 解决办法需“双管齐下”。制度方面:增加运力、设立明确的优先席,完善现场指引和工作人员介入机制,降低冲突发生几率;个人方面:面对让座请求,先礼貌沟通、说明缘由并给出替代方案,比如“我现在无法让座,可请工作人员帮忙安排或去站立区”。同时,交流时避免人身攻击,拒绝时保持尊重与克制。善意的本质是自愿、可控、可撤回的合作,而非情绪化的强制博弈。 你如何看待这起事件?身边是否也有“强硬要求让座”的情况?怎样在不侵犯边界的前提下,既鼓励善举又保障个人权益?欢迎在评论区分享你的经历与看法,下次遇到类似情况,你会怎么做?让座纠纷 高铁低素质行为