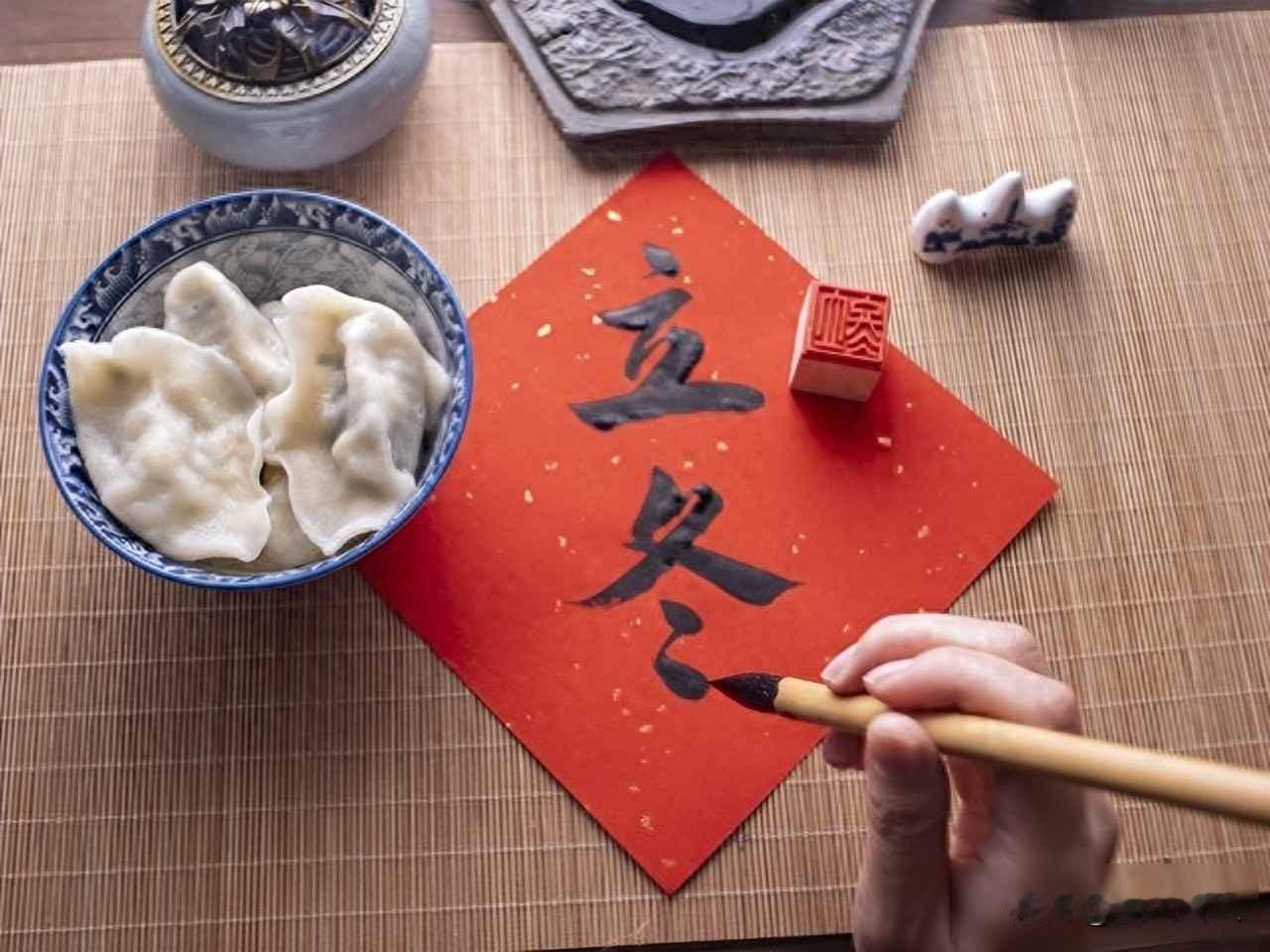

11月7日,当太阳黄经达到225°,斗柄悄然指向西北,我们迎来了二十四节气中的第十九个节气——立冬。今年的立冬有些特别,受乙巳蛇年闰六月影响,它落在了农历九月十八,成为少见的"九月立冬"。这个时间点,比往年更早地拉开了冬季的序幕。 翻开农历,你会发现一个有趣的现象:立冬通常出现在农历十月初到十一月初之间,而今年却提前到了九月。这背后藏着中国阴阳合历的智慧。阳历以地球绕太阳公转周期为基础,节气固定在公历日期上;农历则兼顾月相变化,通过设置闰月来协调与阳历的差距。今年立冬的"早到",正是这种历法协调机制的直观体现。 在重庆,网友"在树梢悄悄看"的感慨引发共鸣:"想回到20年前,清贫幸福日子,劳作留下的汗水和疲惫,在归家的一刻烟消云散。"这段文字勾起了无数人对往昔的怀念。那时候的土墙房,冬暖夏凉,奶奶收拾得干净明亮,承载着简单的快乐。如今房子没了,人事变迁,那种踏实感也随之消散。这种情感共鸣,在立冬这个万物收藏的时节显得格外动人。 四川网友"绝不手加减"则从农事角度提出见解:"真正指导农时的节气本来就是纯阳历,根本和你阴阳历的农历不玩一个赛道。"这句话点出了节气与农历的本质区别。节气属于阳历系统,固定在公历日期上,是指导农业生产的重要依据。而农历兼顾月相变化,更适合传统节日安排。两种历法并行不悖,共同构成了中国传统时间体系的独特魅力。 海南网友"超爱志燮ed9079"的留言则带着轻松:"生日撞上立冬哈哈哈。"这种巧合让人感受到时间流转的奇妙。在热带地区,立冬可能只是日历上的一个标记,但依然承载着人们对季节更替的期待。 立冬有三候:"一候水始冰;二候地始冻;三候雉入大水为蜃。"这些物候变化,是古人观察自然总结出的规律。现代气象学上,冬季的划分有"节气法"和"气温法"两种标准。中国传统以立冬为冬季起始,表示万物进入休养、收藏状态;而"气温法"则以日平均气温连续五天稳定降到10℃以下为冬季起始,更贴近实际体感。 农事活动上,立冬时节正是浇冬水、冬耕、积肥的关键期。农民们忙着为来年春耕做准备,延续着"春耕夏耘、秋收冬藏"的古老智慧。在古代社会,立冬是"四时八节"之一,是个非常重要的节日。人们会举行祭祀活动,庆祝丰收,祈求来年风调雨顺。 今年的"九月立冬"提醒我们,时间从来不是匀速前进的。在快节奏的现代生活中,或许可以放慢脚步,像古人那样感受季节的细微变化。无论是怀念过去的土墙房,还是讨论历法知识,亦或是庆祝生日,立冬都为我们提供了一个契机,去思考时间、自然与生活的关系。 当寒意渐浓,万物收藏,不妨学学古人的智慧,在这个特殊的立冬时节,给自己一个休养生息的机会。毕竟,冬季的意义不仅在于寒冷,更在于为来年的生机积蓄力量。 以上内容仅供参考和借鉴