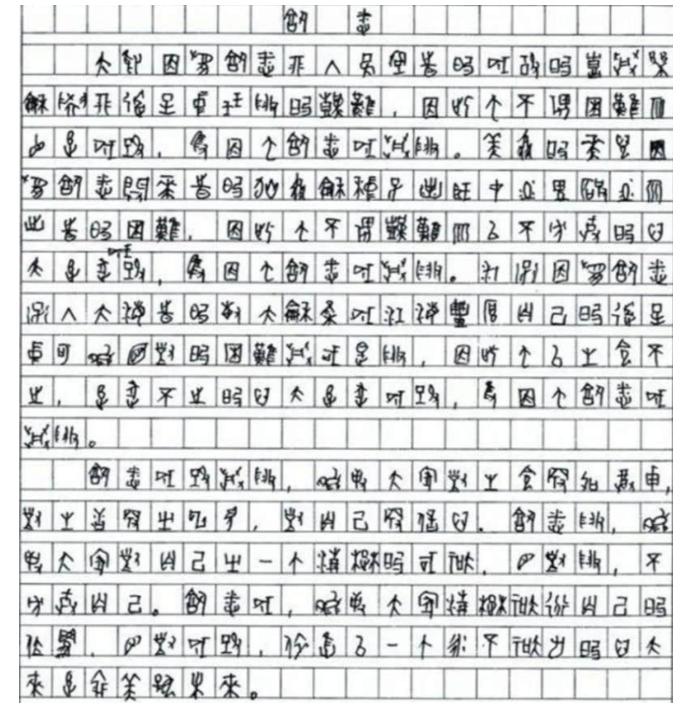

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能懂,专家鉴定后发现,该考生竟在高考中采用甲骨文写作!经过翻译,阅卷组发现考生作文严重跑题,最终只得了6分,此事传开后,成绩一般的男孩被四川大学破格录取,可入学后不久,他的导师就选择辞职,甚至说出了:“这样的学生我没法教!” 2009年6月7日,四川绵阳高考考场上,复读生黄蛉盯着作文题《熟悉》犯了愁。这是他第二次考大学,去年分数不够落榜,复读一年成绩依旧平平。 看着试卷,他忽然想起自己钻研多年的甲骨文——既然常规写法难出彩,不如用古文字搏一把。就这样,黄蛉花了一个半小时,用甲骨文、金文和小篆工工整整写完作文。 但这个“奇招”却给阅卷老师增加了不小的难度。“字写得规整,但没一个人认识”,据当时阅卷老师在“国学数典”论坛发帖回忆,大家层层上报到语文质检组,可所有人都一脸茫然。因为高考没禁止古文字答题,质检组只能联系川大古文字专家帮忙翻译。 6月21日,阅卷组通报结果:经专家鉴定,作文虽包含三种古文字,但内容和“熟悉”主题严重脱节,最终只给了6分。 消息传开,这篇“最牛高考作文”的作者很快被找到——绵阳南山中学的黄蛉成了媒体焦点,被网友叫做“古文字达人”。 可热闹过后,428分的成绩让黄蛉升学无望。有财经类院校开出全免学费的条件,可他想学语言文字,只好婉拒。 就在这时,四川大学锦城学院主动找到他,组织古文字专家测试后发现,已识别的1000多个甲骨文里,黄蛉能认会写七八百个,确实有特长。8月底,黄蛉收到了这所三本院校的特招通知书,读汉语言文学专业。 报到时,黄蛉还想着低调:“我不想背着甲骨文作者的名字上学,就想平静读书。”同学问他名字怎么写甲骨文,他都坦言自己水平还很低。可学校对他寄予厚望,不仅定制专属学习方案,还特意返聘退休的历史文化教授何崝,一对一教他先秦文化和古文字。 两年后,黄蛉实现了“三级跳”,从锦城学院转入川大本部。可谁也没想到,2011年11月4日,就在他转入本部的第二天,何崝教授突然提交了辞呈。这个消息再次引发热议,黄蛉关掉手机躲了起来,真相只能由何教授揭开。 “我教他先秦文化,他却在采访里乱讲《文心雕龙》,那和古文字根本没关系。”何教授无奈地说,多次劝黄蛉少接受采访、沉心学习,可他根本不听。 更让教授失望的是,黄蛉的古文字功底并没传言中那么深:“那些甲骨文,普通学生教两三个月也能写。”在何教授看来,这孩子只是想借甲骨文博眼球,并非真心做研究。 这件事之后,黄蛉渐渐从公众视野消失。当年那个在博客里说“想给每个支持者说感谢”的青年,最终没在古文字领域留下更多消息。 而这场因甲骨文引发的风波,也成了人们讨论特殊人才培养的一个特殊案例。