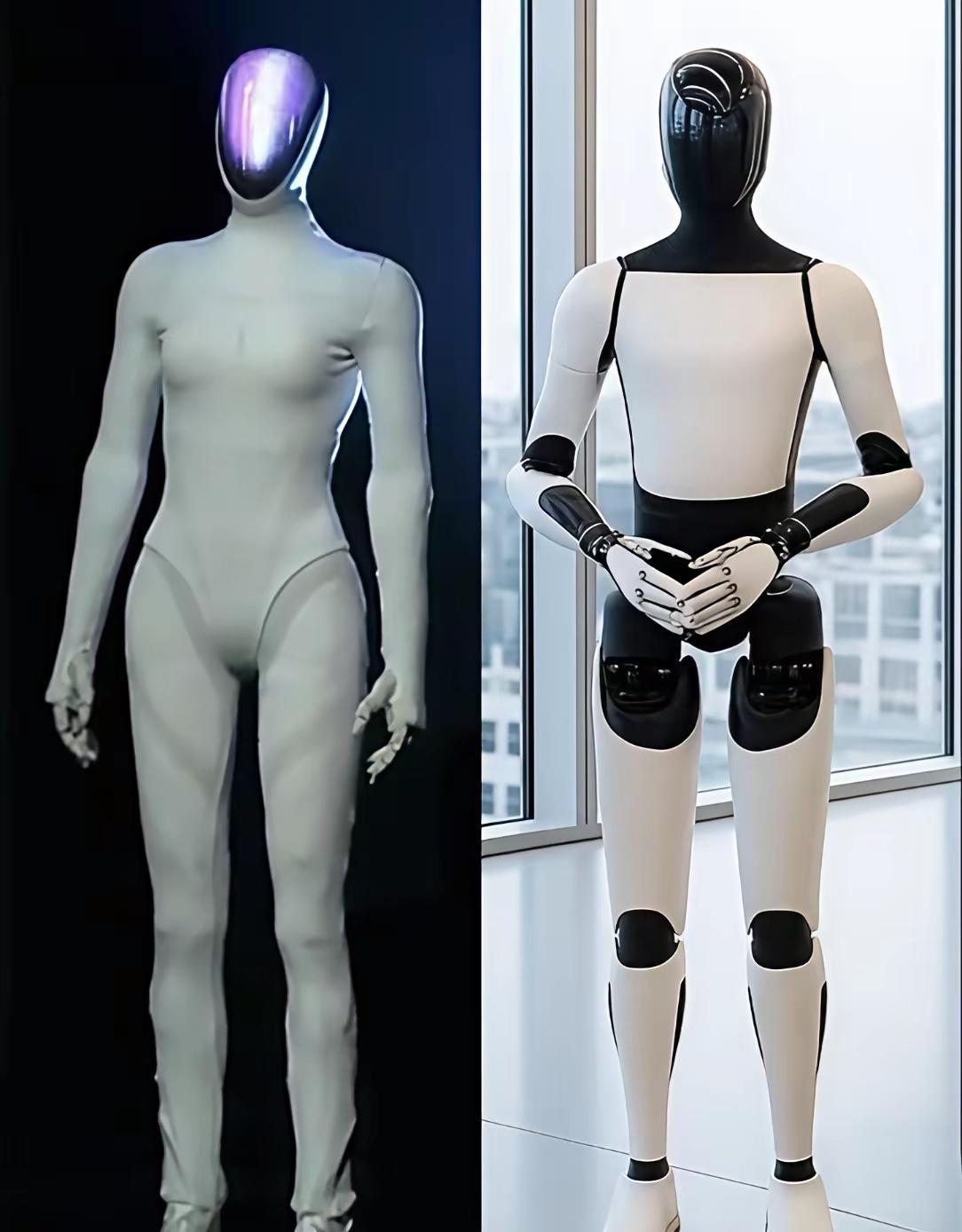

[微风]刘强东说未来一周干1天,京东74万员工懵了:机器人要抢饭碗? 一周只工作一天,甚至一小时?这话要不是从刘强东嘴里说出来,你可能会以为是哪个科幻电影里的台词。 11月7日,乌镇世界互联网大会的舞台上,京东的掌门人就这么轻描淡写地抛出了一个未来图景。台下的掌声很热烈,可网上的反应却复杂得多,尤其是京东那74万员工,估计不少人听完都懵了,心里直打鼓:这意思是,机器人真要来抢饭碗了? 我看完这新闻,第一反应还真不是激动,反而有点想笑。这套路,咱们好像在哪见过。企业家们似乎都特别喜欢这一套,拿技术进步当画笔,给你描绘一个岁月静好、不用上班的美好未来。 他们用自动化当承诺,让你暂时忘了现在可能还在为996奔波;用无人化当期许,告诉你别担心,大量新需求、新服务、新岗位会冒出来,你的饭碗不仅丢不了,还能变得更高级。 听着确实诱人,但现实呢?就像有网友一针见血地指出的:“未来人不挣钱了!还用什么来消费啊!”这个问题,才是整个图景里最关键,也最让人好奇的地方。 咱们得承认,刘强东不是在空口说白话。京东这些年在技术上的投入,那可是真金白银。你去看看他们那些亚洲一号智能仓库,里面已经见不到多少人来回走动,取而代之的是穿梭自如的AGV机器人、机械臂和自动分拣线。 无人机配送、无人配送车,这些早就不是概念,而是在很多地方落地生根的现实。京东的底气,正是来源于这些已经铺开的自动化网络。 所以,当刘强东说未来一周工作一天时,他看到的可能是一个由无数机器人高效运转,而人类只负责监控、维护和做最终决策的京东帝国。 但问题恰恰出在这里。这个宏大的蓝图,和74万员工的现实之间,隔着一道深深的鸿沟。一个在仓库里打包了十年快递的大哥,或者一个每天骑着电瓶车穿梭在城市小巷的配送员,他们的技能,能无缝对接到那个“更高级”的新岗位上去吗? 当机器人能以99.9%的准确率和24小时不休息的效率,完美替代掉重复性劳动时,企业主会怎么选?这是一个很现实,甚至有点残酷的问题。所谓的“新岗位”,真的能像消失的旧岗位一样多吗? 这背后其实是一个更深层次的经济悖论。如果技术发展的终极目标,是让生产效率无限提高,让机器人生产出我们所需的一切商品和服务,那么,当大部分人都从劳动中解放出来,失去了传统的工资收入,谁来消费这些海量的商品呢? 一个只有机器人生产和消费的社会,经济循环如何建立?这就像一个精密的钟表,少了一个齿轮,整个系统都可能停摆。 有人说,未来可以发“全民基本收入”(UBI),可钱从哪来?印钱吗?那不就成了废纸?这个问题,全球的经济学家们吵翻了天,也没有一个标准答案。 刘强东的这番话,其实也折射出整个时代的一个巨大焦虑。我们正处在一个技术爆炸的奇点边缘,人工智能、自动化正在以前所未有的速度重塑各行各业。 这不仅仅是京东一家公司的事,也是所有制造业、服务业,甚至白领工作未来都要面对的挑战。今天被替代的是快递员,明天会不会是会计、设计师,甚至是程序员? 没有人能给出确切的答案。这种不确定性,才是那74万员工,乃至我们每个人感到不安的根源。 所以,刘强东描绘的那个“一周工作一天”的未来,听起来像天堂,但通往天堂的路,铺的可能是无数人被淘汰的阵痛。 这不仅仅是一个技术问题,更是一个社会问题、一个伦理问题。我们该如何在享受技术红利的同时,妥善安置那些被时代列车甩下的人? 如何重新定义“工作”和“价值”的意义?当机器人真的能干所有活的时候,我们人的价值又在哪里?这恐怕比“一周工作一天”本身,更值得我们深思。对于这个即将到来的未来,你又是怎么看的呢?