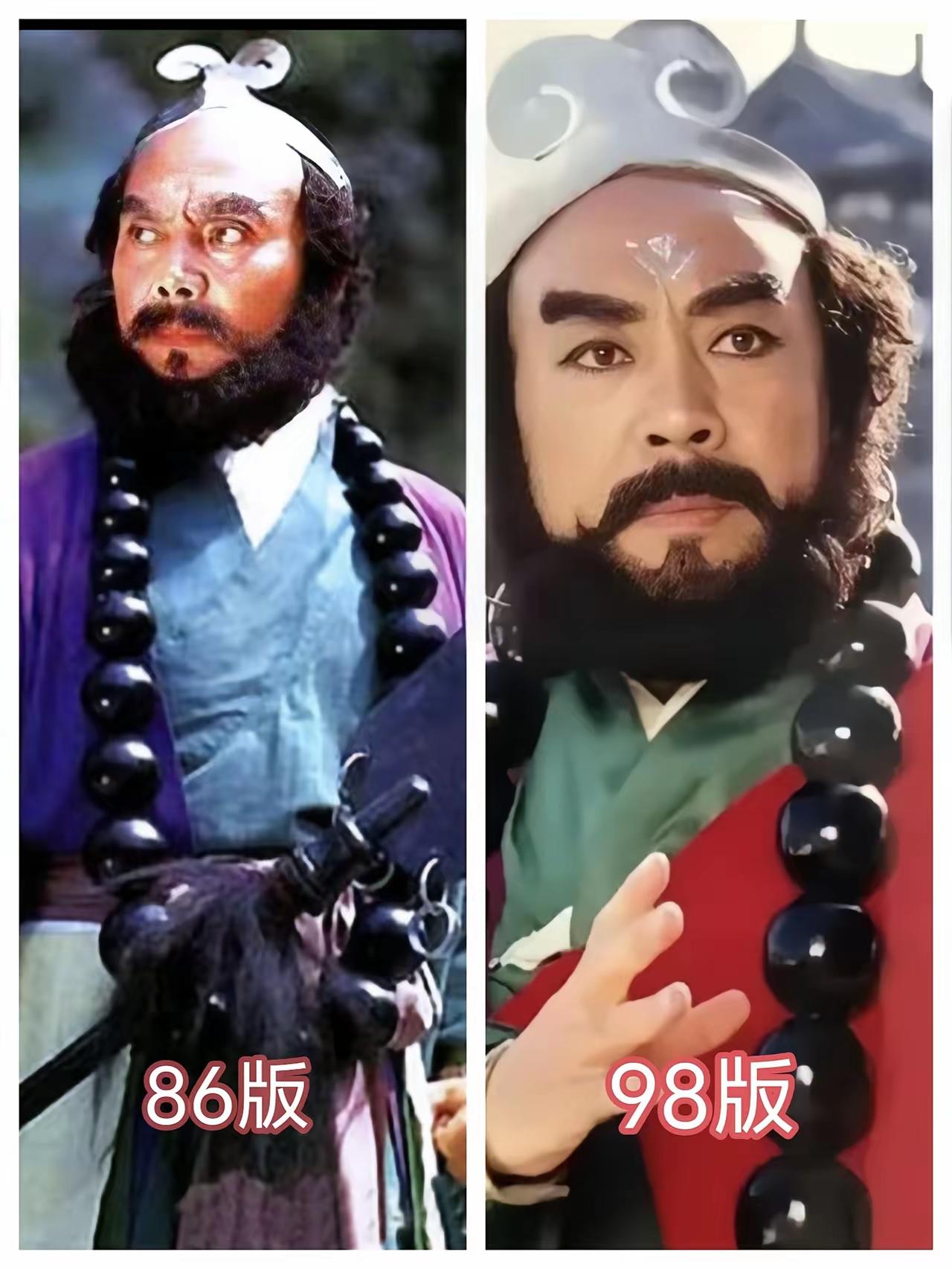

很多人以为,《西游记》里的“三打白骨精”就是白骨精残害村姑一家,可真相可能出乎你的意料。 原著中,白骨精变成村姑、老妇人、老翁这些“角色”试图接近唐僧,但根本没有提到她吃掉或杀害他们。 可偏偏影视剧为了制造冲突,把白骨精吃掉村姑一家,表现得更恶毒、更血腥,甚至成为剧情的亮点。 这让我疑惑:这样的改编,是让故事更精彩,还是在误导观众? 影视作品经常为了吸引眼球,加入一些“虚构”情节,可能会让人误以为原著也是这么写的。 实际上,《西游记》写的是白骨精的狡猾和孙悟空的智慧,而非她残害无辜的一面。 你觉得,影视改编有必要“润色”到这样的程度吗? 是不是应该更忠于原著的精神和本意? 举个例子,86版电视剧中,白骨精迎合当时的审美和戏剧需求,加入“吃人”情节,实际上使得故事变得更具视觉冲击力,却偏离了原著的细腻和深意。 而其他版本,比如1964年的动画,基本保持了原著的样子,没有加入这么血腥的细节。 这反映出,艺术加工可以让故事更吸引人,但也要注意责任——不能让虚构成为误导。 其实,这样的争议折射出一个社会现象:我们喜欢更刺激、更刺激的故事,但也容易被“包装”过度,忘了故事的本意。 就像很多人一边觉得“看到血腥场面就兴奋”,一边又说“要尊重原著精神”,这中间的矛盾,值得我们深思。 我们要不要为吸引眼球,牺牲掉理解的纯粹? 还是该平衡艺术加工和忠实原著之间的关系? 一句话,改编归改编,观众更应该懂得分辨真伪。 影视作品可以有趣、精彩,但不能成为误导我们理解古典名著的“新偏见”。 真正的精彩,是能在尊重原著的基础上,带来新思考。 在这场“二次创作”中,保持初心,理解本质,也许才是真正的智慧。