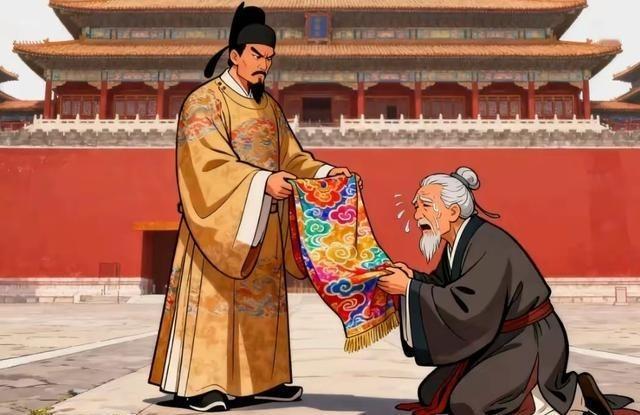

朱元璋大封功臣,大臣说我有一毛病,不能当大官,皇帝听完大笑。 这个人,就是郭德成。 他可不是一般人,他的父亲郭山甫,那可是给朱元璋看面相,预言他“贵不可言”的奇人。他家是跟着朱元璋最早的那批人,属于“从龙之功”。他哥郭兴、郭英都是赫赫有名的开国功臣,一个被封巩昌侯,一个被封武定侯,妹妹郭氏更是嫁给了朱元璋,成了宁妃。你说这背景,是不是相当硬核? 按理说,郭德成有这样的家世,怎么着也得混个大官当当吧?可偏偏,这哥们儿一直是个“骁骑舍人”,就是个小官儿。朱元璋都替他着急,有一次就跟他说:“德成啊,你跟着我南征北战,功劳也不小,现在还只是个小官,我给你封个大官吧!” 换了别人,那还不赶紧叩谢皇恩,感激涕零?可郭德成不,他嘿嘿一笑,跟朱元璋说:“皇上,我这人啊,最大的毛病就是好酒,一天不喝就浑身难受。而且我这人又懒散,斗大的字不识一箩筐,让我当大官,那不是害了大明,也害了我自己嘛!您要是真想赏我,就多赐我几坛好酒,我这辈子就知足了!” 朱元璋听完,先是一愣,随即哈哈大笑起来。他可太了解这些一起打天下的兄弟了,谁不想升官发财啊?郭德成这番话,听起来是“推辞不受”,实际上却是“自污求安”,直接把朱元璋心里那点“猜忌”给打消了。他觉得,这小子就是个“酒蒙子”,没什么野心,好!于是,朱元璋不仅赏了他美酒金银,还经常叫他进宫陪自己喝酒。 郭德成这招“好酒爱自由”的戏码,确实让他活得潇洒,但也差点给自己惹来杀身之祸。 有一次,朱元璋又叫郭德成进宫喝酒。俩人在御花园里,美酒佳酿,推杯换盏。郭德成这人酒量虽然不错,但架不住心情好,喝着喝着就高了。喝到最后,他已经有些语无伦次,衣冠不整了。 朱元璋看着他这副醉醺醺的狼狈样,打趣道:“你看看你现在这模样,头发披散着,说话也结巴,活像个醉酒的疯子!” 谁知道,郭德成这会儿酒劲上头,竟然脱口而出:“臣最是心烦这乱糟糟的头发了,要是能剃成光头,那才叫一个痛快!” 这话一出口,朱元璋的脸色立马就变了。为啥?因为朱元璋小时候家里穷,为了活命,可是被迫出家当过和尚的。这件事,一直是他心里的“逆鳞”,平时谁也不敢提。郭德成这话,无疑是踩到了朱元璋的痛处。 郭德成虽然喝醉了,但察言观色的本能还在。他看着朱元璋那变了的脸色,心里咯噔一下,立马假装醉得更厉害,直接“装晕”倒地。朱元璋看着他这副样子,心想也许是酒后胡言乱语,便也没当场发作,只是让人把他送回府了。 第二天酒醒之后,郭德成想起昨晚的“酒后失言”,那真是吓得魂飞魄散。他知道朱元璋那个人,多疑多变,要是真把他这话往心里去,自己小命不保不说,还得连累家人。他绞尽脑汁,也想不出什么好办法。去解释?那不是“此地无银三百两”吗?不解释?那更是在等死啊! 就在他焦头烂额之际,一个“惊天”的想法在他脑海中闪现。他决定——真的去剃光头,当和尚! 朱元璋听闻此事,派人去寺庙查看,看到郭德成这副“真性情”的模样,天天喝得不省人事,嘴里还念叨着什么“头发一剃,万事大吉”之类的醉话。朱元璋这才彻底放下心来,心里那点猜忌和疑虑也随之烟消云散。他甚至还把自己所见所闻当成趣事讲给妃子们听,说郭德成这家伙,真是个“酒蒙子”,没想到是真的想当个光头和尚方便饮酒,并不是故意讽刺他。 就这样,郭德成凭着这份“极致的表演”,不仅保住了自己的性命,还让朱元璋彻底相信了他“无心无肺,只爱喝酒”的人设。 在朱元璋晚年,掀起了胡惟庸案和蓝玉案这两场牵连甚广的大清洗。多少开国功勋,例如李善长、胡惟庸、蓝玉、冯胜、傅友德、宋濂、陆仲亨等等,或被诛灭九族,或被赐死,血流成河。据史料记载,单是胡蓝党案,就杀了三十四家开国功臣中的二十三家。当时的官员们,每天上朝都得跟家里人交代好后事,晚上能平安回家,简直就是“合家欢庆”。 然而,郭德成这个“醉酒疯和尚”,却在这场腥风血雨中,毫发无伤地活了下来。他每天在寺庙里,喝着小酒,看着世间百态,仿佛与世隔绝,直到寿终正寝。 郭德成的故事,让人不得不佩服他的“明哲保身”之道。他深知“伴君如伴虎”的道理,更清楚朱元璋那猜忌多疑的性格。他不争不抢,不慕权势,用一份“大愚若智”的姿态,成功地把自己从权力斗争的漩涡中摘了出来。