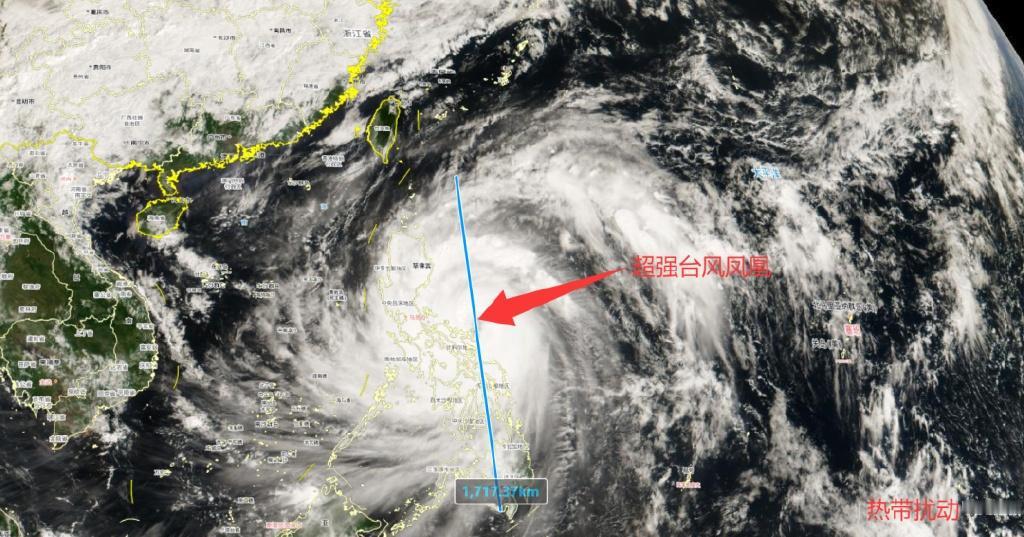

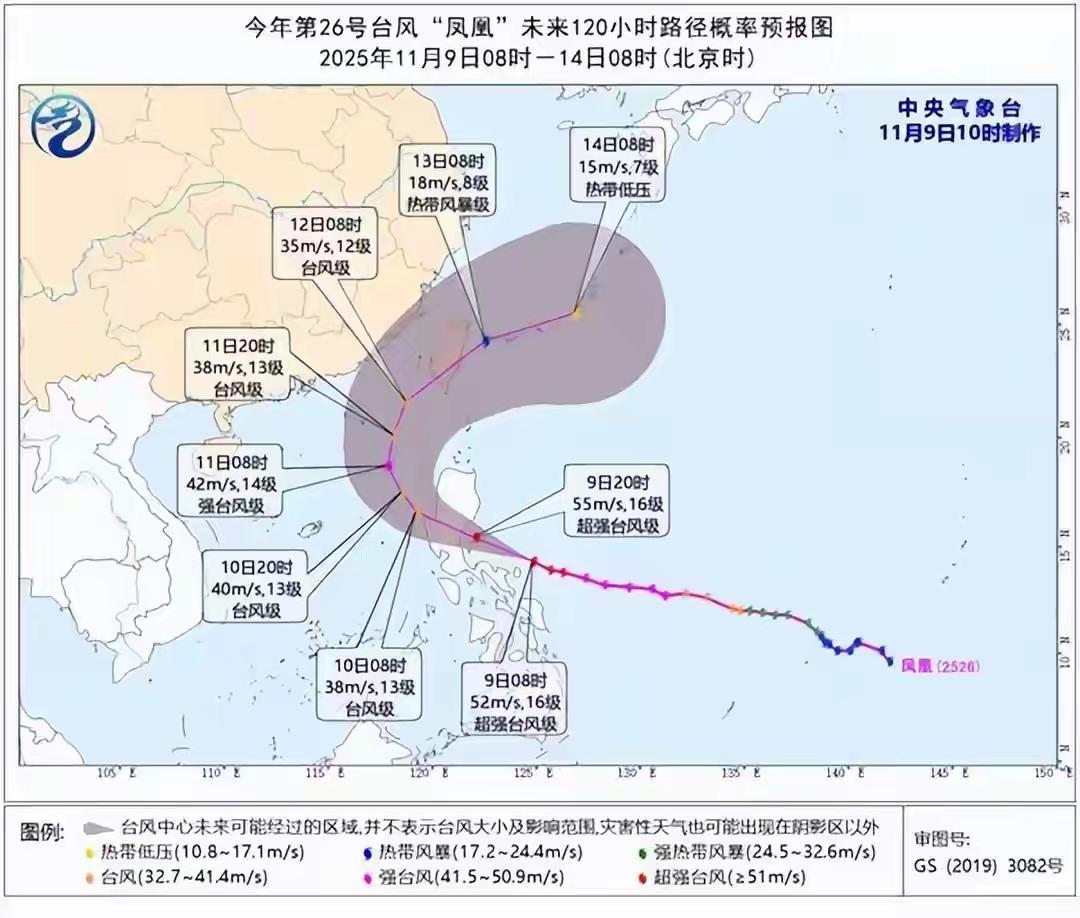

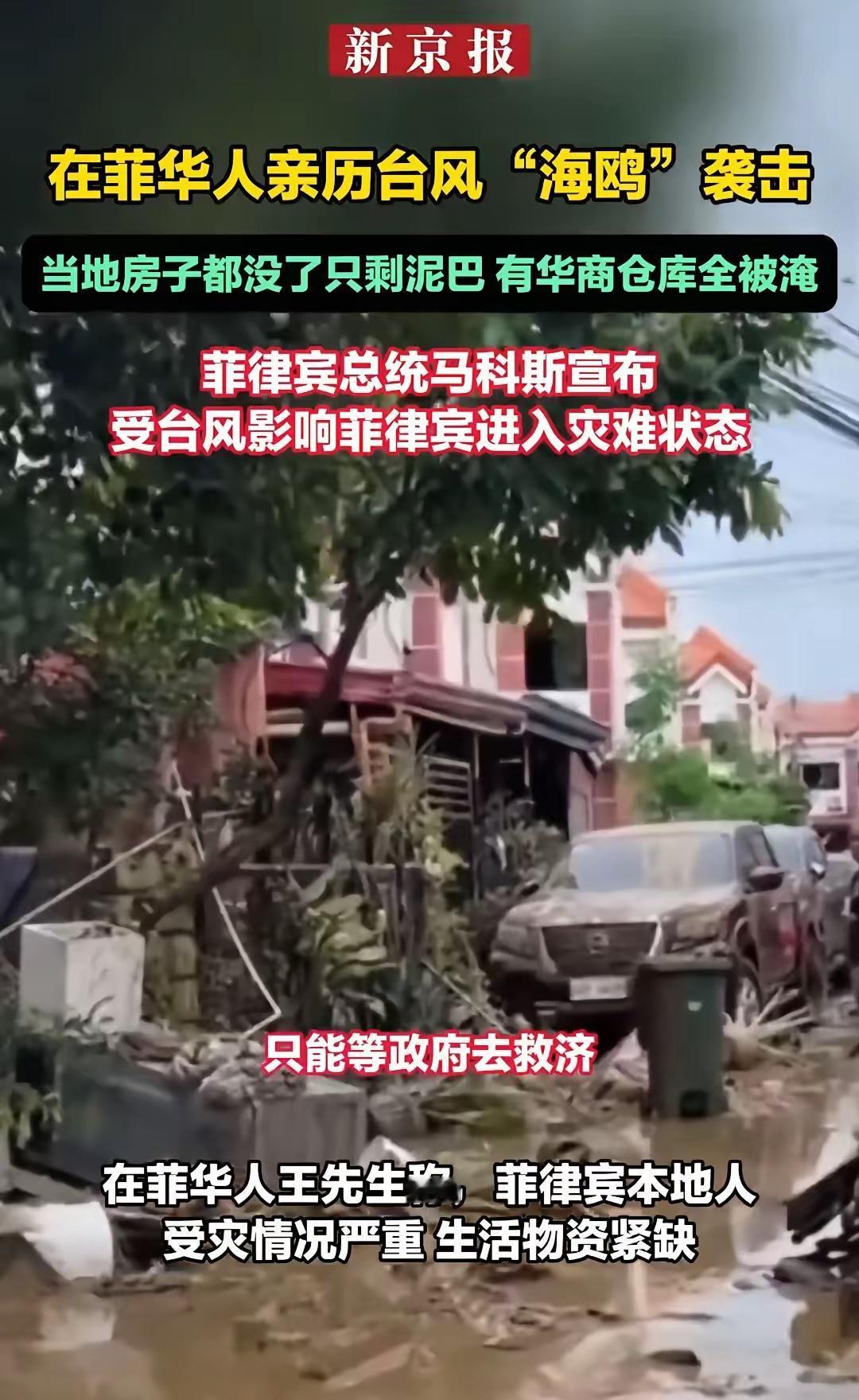

11月9日, 菲律宾国家减灾委传来揪心消息,台风“海鸥”已造成224人死亡、109人失踪,超330万民众受灾,全国128处遭洪水侵袭,7万多座房屋和157处公共设施受损,多地停课停工一片狼藉。街道上积水还没完全退去,倒塌的房屋残骸和断落的电线杆杂乱堆积,不少灾民守在自家废墟旁,眼神里满是无助,只能盼着救援物资能早点送到。 更让人揪心的是,“海鸥”的影响还没消散,超强台风“凤凰”已携17级狂风逼近,预计夜间登陆吕宋岛,这场“连环暴击”让本就脆弱的灾区雪上加霜。早在11月6日,马科斯总统就已宣布全国进入灾难状态,可受损的道路和瘫痪的港口,让救援物资很难快速运到偏远地区,临时安置点里,灾民每天只能分到限量的饮用水和基本食物,简易棚屋根本扛不住新台风的威胁。 这场灾难看似是天灾,实则暴露了菲律宾长期存在的抗灾短板。作为西太平洋台风走廊上的国家,菲律宾每年要遭遇约20次台风,可基建却严重跟不上——城市排水系统还是早年遗留的,老化严重,贫民窟的违章建筑又堵塞了排水通道,洪水自然蔓延得更快;农村很多房屋是竹木搭建的,根本经不住强风暴雨,就连部分应急避难所都因年久失修受损。再加上红树林被大量砍伐,失去了天然防风屏障,灾情自然被放大。 国际社会虽有响应,但援助力度参差不齐,有些国家的援助更像象征性表态,真正能解燃眉之急的物资并不多。反观中国,不仅回应愿提供人道主义援助,过往也多次在菲律宾受灾时伸出援手,这种务实的帮助才是灾区最需要的。说到底,菲律宾的困境是气候脆弱国的缩影,全球变暖让极端天气越来越频繁,只靠灾后救援远远不够,补齐基建短板、恢复生态屏障、建立更高效的应急机制,才是应对灾难的根本,这也是给所有沿海国家敲响的警钟。