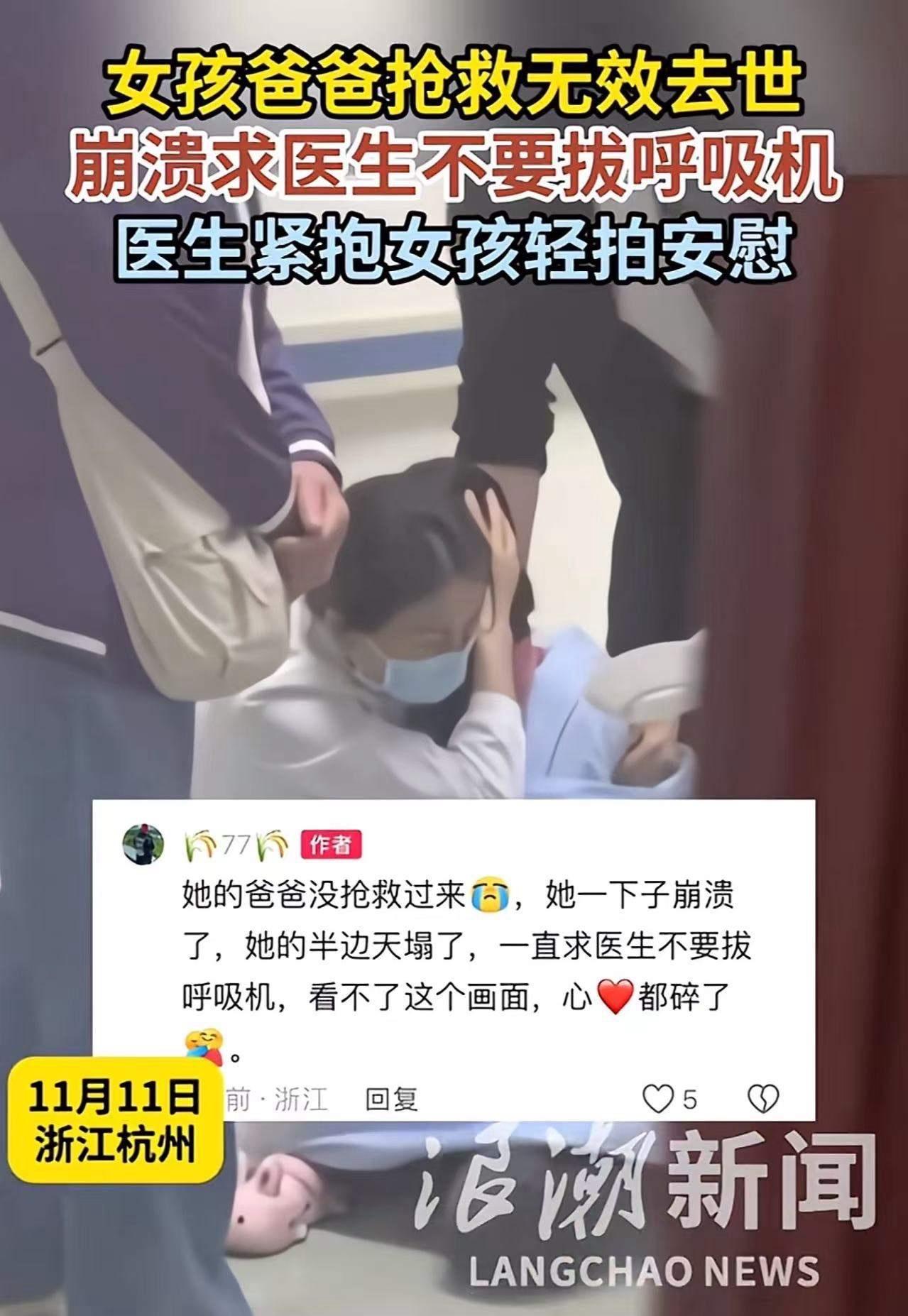

浙江杭州,女孩爸爸抢救无效去世,崩溃求医生不要拔掉呼吸机,医生的行为令人泪目!网友:这种悲痛我能理解,我10岁丧母,30岁丧父,户口本我是户主了!好好的活着! 今年11月11日,浙江杭州,杭州市第一人民医院急诊楼的走廊在深夜里显得格外安静,只有监护仪的嗡鸣和电话的短促铃声在空旷的空气里来回回响。病房门口站着一个身影,披着厚薄不一的外套,眼眶已经发红却仍努力抬头,看向那道被灯光照亮的走廊尽头。林涛,43岁,林悦的父亲,因心肺衰竭被紧急推进重症监护室。林悦只有十几岁,常年与父母相依为命的日子被这场突如其来的病痛打碎,连睡眠都成了奢侈的念头。 此刻,呼吸机的声音像一条无形的拐杖在支撑着一个微弱却顽强的生命。医生、护士在病房前后来回穿梭,语言不多,却像在用各自的方式传递着希望与无奈。主治医生赵楠走到走廊尽头,声音低沉却不失坚定:“现在需要继续维持呼吸机,我们还有机会,但也有极高的风险。”林涛的手紧紧抓着床边的护栏,泪水终于再也控制不住,“别拔掉,给他多一点时间,让她知道爸爸一直在这里。” 旁观的人群并非冷漠,他们中的许多人在微信里默默打着字,想把最真诚的祝福送给这个翻涌着悲伤的家庭。走廊的另一端,护士长周燕常常在这类场景里做出最柔弱却最有力的选择:用一个温暖的微笑、一句安慰的话语,告诉家属“我们会尽力”,也让孩子看到即使在最黑暗的时刻,仍有光亮存在。 就在媒体和网友的讨论还在升温的时候,屏幕上一条来自网民的评论突然点亮了整条新闻的情感走向:“这种悲痛我能理解,我10岁丧母,30岁丧父,户口本我是户主了!好好的活着!”这句话像一道暖光穿透喧嚣与评判,提醒人们:在生死的边缘,痛苦并不稀有,理解与尊重才是最需要的陪伴。网友的经历并非孤立,他让所有人看见了一个共通的现实——我们每个人都在生活的某个阶段与失去握手,也在努力把握住继续活下去的勇气。 回到病房,林悦的目光不再空洞。她的母亲林娜坐在病床旁,手里紧握着女儿的小手,声音颤抖却努力寻找坚强:“爸爸在坚持,我们也在坚持。”赵楠医生点点头,递上一张照片,上面是林涛年轻时和林悦一起笑的画面。医生说:“无论结果如何,今天的努力都不是白费的。让孩子还能记得爸爸的笑容,这是我们能给的最温暖的纪念。”护士把呼吸机的面罩轻轻固定,仿佛给了一个看似冷硬的机器以柔情的护佑。 夜色渐深,走廊里多了一层细密的安静。窗外的星光透进病房,像无声的鼓励。人们开始讨论的不再只是治疗的选择,更有对人性温度的关注:如何在高强度的救治里,照亮家庭的心灵角落,如何在制度层面保证医生与家属的沟通与同理,如何让每一个在生死线上的家庭都能感到不再孤单。 正是这些细节,让这场新闻不仅仅是一个悲剧的叙述,而成为对社会温情与责任的一次检验。我们需要的不仅是高效的医疗技术,更是对情感的照护、对苦难的理解以及对未来的承诺。医生的沉默、护士的微笑、家属的哭泣、网友的共鸣,汇成一股力量:在最难的时刻,愿每一个人都能被温柔对待、被体面地活着、被希望地前行。愿林涛的故事,成为更多家庭在困境中获得力量的一个注脚,也成为推动制度改进和人文关怀的一个起点。爸爸去世 爸爸弥留之际