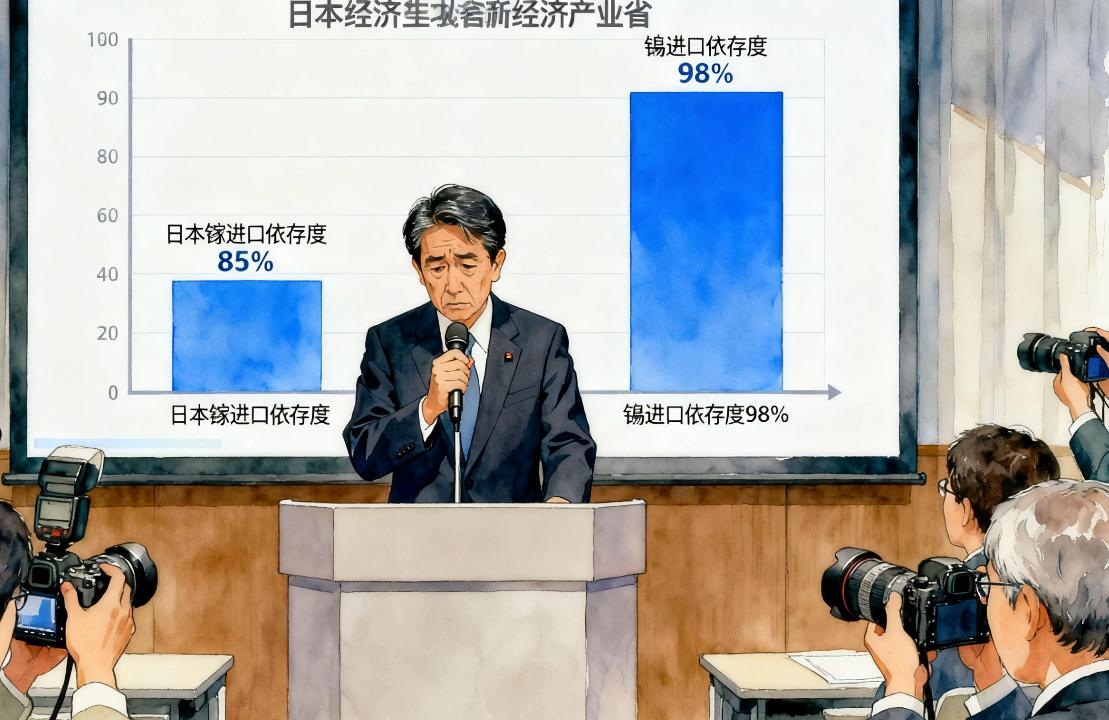

眼下,全世界都在赌中国和美国究竟谁先撑不住,现在的情况是中国有货,美国有钱,可美国的钱买不到中国的货,中国的货也卖不出去,赚不了钱。 事情得从中美之间那场关税战说起。贸易摩擦从几年前开始升温,直接把原本顺风顺水的出口路给堵了。 中国的工厂以前每年都盯着美国订单过年,突然间订单像蒸发了一样,工人闲着,机器也歇着。工厂老板从每天想着怎么赶货,变成了每天想着怎么不亏钱。 不是产品不好,也不是没能力生产,就是物流、政策、成本三座大山压得人喘不过气来。连带着全球那些靠着中美两头倒腾货的中间商,也全都绷紧了神经。 在这种局面下,中国的制造业没坐以待毙,也没等着政策天上掉馅饼。反而是快速调整了方向。不少企业选择“走出去”,南下到东南亚设厂,比如泰国、印尼、越南这些地方成了新基地。 一方面是当地劳动力成本更低,另一方面是可以绕开部分关税壁垒。其实这也算是“曲线救国”,把中国制造的韧性换个地方继续延续。 你说是转移也好,是升级也罢,关键是没被打趴下,反而多了几条出路。当然,美国那边也不轻松。有钱是一回事,但能不能花得出去是另一回事。 过去靠全球化压低成本的模式,现在反过来咬了自己一口。想推动制造业回流,可现实是大多数企业根本不想回去,成本高、工人少、效率低,谁愿意掏三倍的钱干一样的活? 于是美国只能靠强硬政策逼着企业选边站,要么回美国,要么别想进市场。可这么一来,反倒让全球供应链更混乱,企业也更犹豫,干脆按兵不动。 这几年还有一个特别明显的变化,那就是“去中国化”喊得多,真能完全脱钩的几乎没有。苹果、特斯拉这些大牌公司嘴上说要分散供应链,结果一看新品发布,零部件还是大半在中国造。 原因也简单,中国的制造配套能力不是一朝一夕搭起来的,别说美国,放眼全世界也找不到第二个这么齐全的供应链体系。 这不是谁不努力的问题,而是现实摆在那儿,搬走一环,整个链条就断了。再看全球其他国家的态度,其实也在“赌”。欧洲、日本、东南亚这些经济体。 一边不想得罪美国,一边又离不开中国市场。所以你会看到很多国家在外交上小心翼翼,嘴上说“多元化”,实际动作上却继续加码中国市场。 像德国的车企、法国的奢侈品牌、日本的电子产品,哪个不靠中国消费者撑场面?这就注定了中国和美国这场角力,不只是两国的事,全球都在被牵连。 值得注意的是,中国在这几年并没有把赌注全押在出口上,而是加快了内需和科技自立的布局。像新能源汽车、光伏、芯片这些领域,不光是国内消费在撑,技术也在往更深的地方钻。 国家搞“双循环”,说白了就是不指望外面给饭吃,自己先把锅端稳了。就算全球市场不稳定,至少国内这口饭要吃得稳、吃得久。 历史上类似的局面不是没有过。上世纪八十年代,美国曾对日本发动过类似的贸易打压,结果日本被迫签了广场协议,最终经济泡沫破灭,一蹶不振。 但现在的中国,不是当年的日本。光体量就不是一个等级的,而且政策的灵活性和市场的广度也完全不同。中国政府对产业的引导能力,远比当年的日本更有前瞻性,也更接地气。 很多人说现在是冷战2.0,其实与其说是冷战,还不如说是全球产业链重构的阵痛期。中国制造业的出海,是在找新的生路;美国的“友岸外包”,是想控制风险。 从某种程度上说,这不是一场你死我活的对抗,而是全球化进入了一个更复杂的阶段。谁能在这场变化中找到自己的坐标,谁就能在未来的全球经济格局中站稳脚。 所以这场“谁先撑不住”的赌局,其实没有真正的赢家。中国有货没错,但也在努力让货走得更远,不被人牵着鼻子走;美国有钱也好,可钱砸出去能不能砸出产业、砸出信任,那是另一码事。 说到底,撑得住的不是谁拳头硬,而是谁能看得远、走得稳。