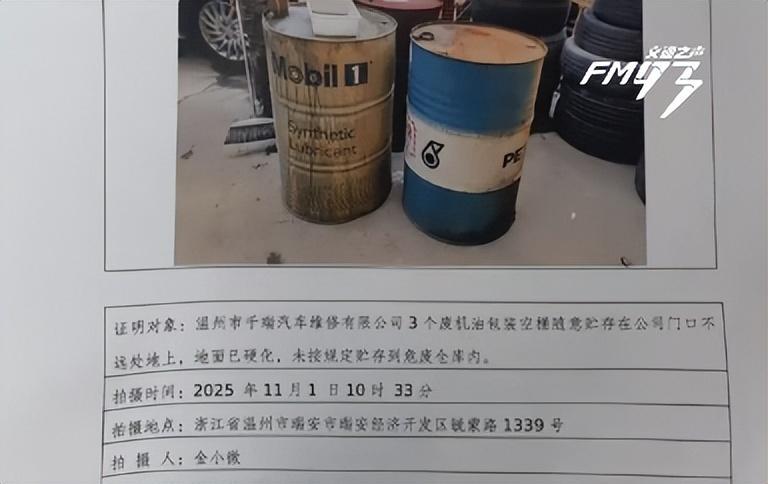

温州,男子将三个空机油桶放置在门口。执法队表示,这属于危废,要罚10万,不过可以为男子减半,只罚5万,但要求男子当场签字确认。男子求情道,你给我十分钟,我马上搬进去,要是我不搬,你再罚,我绝无怨言。但对方回应,规章制度就是这样,已经给你减半了。 彭先生在温州瑞安开了家汽修店,规模不大,每月利润刚够维持运营。 十一月初,店里要做地坪漆施工,整个厂房地面都要处理,平时存放杂物的区域没法用,他便安排工人把几件临时用不上的物品搬到店门口的空地,其中包括三个20升的机油桶。 这三个桶早就倒空了,彭先生特意让工人用专用密封盖旋紧,桶身擦得干干净净,没有丝毫渗漏痕迹。 按照他的计划,等当天下午地坪漆干透,就立刻把桶搬回店内专门的危废存储区,前后不会超过八个小时,完全属于临时周转。 可意外比计划先到,桶刚放下去不到三十分钟,三辆印着“生态环境保护行政执法”字样的车辆就停在了店门口。 两名身着制服的工作人员下车后,径直走向那三个油桶,拿出手机连续拍了几张照片,整个过程没跟在场的工人说一句话。 彭先生听到动静从店内出来,一边快步上前一边说明情况,反复强调是施工临时放置,现在就可以安排人搬回仓库,最多十分钟就能处理完毕。 但工作人员只是抬了抬眼,抛出的话让他瞬间僵在原地:“这是危险废物露天堆放,签字接受处罚五万块,不签就是不配合,罚十万。” 更让他不解的是,整个过程里,执法人员没出示任何书面文书,手里只有刚拍的照片和一份空白的处罚建议书,关于罚款的依据也只是口头说说,没给任何书面材料看。 彭先生没敢签字,毕竟五万块对他的小汽修店不是小数目,一个月利润也就几千块,这相当于半年的收入。执法人员见他不签,就直接在记录上写了“不配合”,没提整改的事,也没再确认后续情况,转身就走了。 看着执法车辆远去,彭先生赶紧喊来工人,用了不到五分钟就把三个桶搬到了合规存储区,还特意拍了存储区域的照片留证。 可彭先生心里还是没底,他不知道这“不配合”的记录会有什么影响,更怕真的收到十万块的罚单。 思来想去,他找了记者,希望能跟着一起去执法队问个清楚。 面对记者和彭先生的疑问,执法三队的工作人员说案件还在调查中,没出正式处罚决定,法律给的调查期限是三个月,还得补充谈话完善证据链,之前说的五万只是建议,最终结果要等书面文书。 这个说法让彭先生更困惑了,当场说不签字就罚十万,这难道不是已经定性了吗? 当地早有柔性执法规定,未造成污染、涉案量少且及时整改的情况可以减轻处罚。 彭先生的这种没造成污染、涉案量不到一百五十公斤又及时整改的情况,完全符合条件,可现场执法人员对此只字未提。 这事里最让人在意的,就是执法流程的不规范。发现问题不先提整改要求,不给缓冲时间,没有书面文书就口头定罚,甚至用“不签字就加罚”的方式施压,整改行为也不记录,这些都不符合行政处罚的规定。 毕竟法律明确要求,作出处罚前得充分听取当事人的陈述和申辩,可彭先生连解释和整改的机会都没得到。 有人说环保执法要铁面无私,可铁面无私不代表可以省略流程,执法的刚性是针对违法行为的,不是针对守法意愿的商户。 彭先生不是故意违法,只是临时周转,还主动整改,这种情况下,先提醒整改再谈处罚,既守住了执法底线,也给了商户尊重,这就是执法温度的体现。 后来执法队发布通报,承认相关人员存在态度生硬、流程简单等问题,已经约谈批评,可彭先生的担忧还没彻底消除,案件还在调查中,他只能等着最终的书面结果。 只是他始终想不通,本来一件可以提醒整改的小事,怎么就变成了可能让店铺关门的大事。 像这种执法人员“一刀切”的做法,切断的只会是小微企业的生命力。