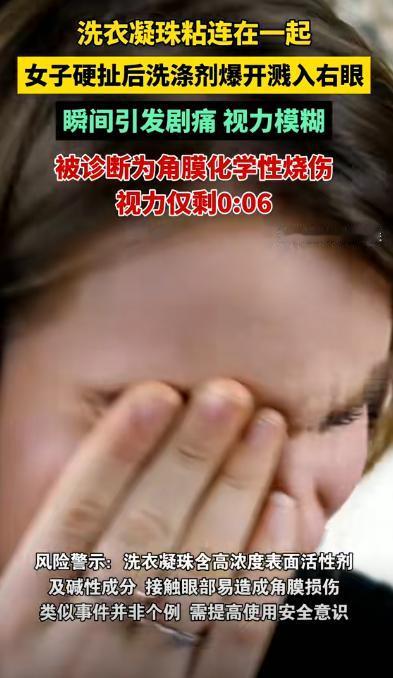

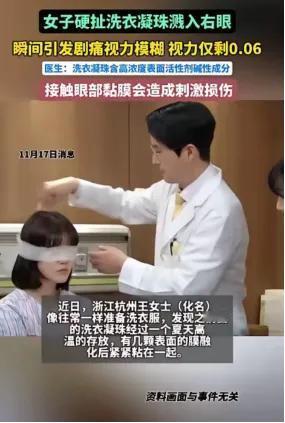

“悲剧还是发生了!”近日,浙江杭州,一女子洗衣服时,发现洗衣凝珠黏在了一起,她用力撕扯时,凝珠发生了爆炸,大量洗涤剂溅入眼睛!女子瞬间看不清东西,而且眼睛传来剧烈的疼痛,送往医院检查,发现视力仅剩0.06。网友:还是洗衣粉安全! 生活里的意外总是披着最平常的外衣,哪怕是一颗色彩斑斓、看来毫无攻击性的洗衣凝珠,也能在须臾之间展现出狰狞的一面。 近日发生在杭州的一起居家惨剧,着实给所有追求“懒人生活”的家庭敲了一记警钟:看似柔软的日用品,竟能瞬间夺走人的光明。 就在几天前,杭州的一位女士经历了此生难忘的至暗时刻,谁能想到,将双眼视力几乎归零的元凶,竟是那个让无数主妇爱不释手的清洁“神器”。 当急诊科医生扒开她的眼睑时,视力表上的检测结果令人倒吸一口凉气——0.06,这在医学定义上几乎已经等同于盲人。 这并非危言耸听的个案,而是我们在享受科技便利时,常常被选择性忽略的残酷背面。 这场无妄之灾的起因,仅仅是因为一次下意识的“大力出奇迹”。涉事的女士原本只是想洗几件衣服,却发现塑料盒里囤积的凝珠出现了异样。 那些原本颗粒分明的珠子,仿佛被胶水灌注了一般,死死黏连在一起。出于对常识的惯性依赖,她并没有多想,就像撕开两张粘住的邮票那样,试图用蛮力将其分开。 恰恰是这个看似连贯的动作,触发了化学品的物理临界点。在外力的猛烈拉扯之下,凝珠那娇弱的外膜于刹那间訇然崩裂,脆弱之态尽显,只在须臾,便失却原本模样。 与其说是破损,不如说是“引爆”,那被加压封存的高浓度洗涤液如同高压水枪一般,精准地向眼部喷射而出。 当事人回忆起那一瞬间的痛感,用了极具画面感的描述——仿佛是被浓烈的高纯度辣椒水当头泼下。 几乎是在液体接触眼球的零点几秒内,剧烈的烧灼感便夺走了视觉,随之而来的是让人想满地打滚的疼痛。那一刻,它不再是平日里去污渍的温顺帮手,而是带有强腐蚀性的“化学武器”。 令人惋惜的是,人在遭遇这种剧痛时的本能反应,往往会加剧伤害。 该女士下意识地伸手去揉眼睛,试图把异物弄出来,殊不知这个动作将具有腐蚀性的化学液更加均匀、深刻地揉进了角膜组织。直到家人发现苗头不对,进行了紧急的冲水处理并火速送医,才算是踩下了事态恶化的刹车。 如果我们把视线从急诊室移回到家中的阳台,会发现这起悲剧其实早有伏笔。许多家庭习惯将洗涤用品堆放在阳台的储物柜里,那里通风顺手,却也是家里温度变化最剧烈的“微气候区”。 根据相关描述,这位杭州女士的凝珠也是经历了高温天气的“烤验”。 凝珠之所以好用,全仗着那层遇水即溶的水溶性薄膜。但这层膜是典型的“双刃剑”,为了追求入水即化,材料必须对湿度和温度极其敏感。 一旦存放环境超过特定的温度阈值(通常是25℃-30℃),这层膜就会变性软化。 特别是在南方湿热的环境或暴晒后的阳台柜中,这层“外衣”会变得像半融化的糖果一样黏答答的。这时候如果还按照处理普通塑料包装的方式去硬拽,膜壁会在受力不均的最薄弱处瞬间炸开。 更要命的是包裹在里面的“内芯”。为实现“一颗洗一桶”之效,商家匠心独运,将表面活性剂与碱性成分进行深度浓缩,使其浓度提升至原本的3至5倍,展现出卓越的研发巧思与创新精神。 这就意味着,溅入眼睛的不是普通的肥皂水,而是高浓度的化学浓缩液。 这类液体一旦接触娇嫩的角膜,会造成上皮细胞的大面积化学性灼伤甚至脱落,其破坏力远超我们的想象。 在眼科医生的全力救治下,包括使用了抗炎、抗菌以及促进上皮修复的药物,外加大量生理盐水的机械性冲洗,这位女士幸运地守住了光明的底线。 经过数周的严密随访和治疗,她的视力从可怕的0.06回升到了0.8,角膜并未留下永久性的严重瘢痕。但这完全是得益于就医及时,倘若再晚去哪怕一两天,结局可能就是终身视力残疾。 这一结果让人庆幸之余,也不禁让人反思产品端的责任。 在这个快消品时代,商家把“几倍洁净力”、“一颗搞定”印在包装最显眼的位置,那是卖点;却把“高温易破”、“严禁硬拽”、“防止黏连”的保命警告,缩小成蚂蚁大的黑体字,藏在了包装袋的背面角落或者底部的折叠处。 大多数消费者根本没有阅读产品说明书的习惯,或者说,我们潜意识里认为用个洗衣服不需要“看说明书”。 正如当事人懊悔的那样,谁会趴在货架前用放大镜去研究那一行行关于温度限制的小字呢? 电商详情页里充斥着展示清洁效果的动图,却鲜见演示如何处理粘连凝珠的安全视频。这种信息差,实际上是将风险悄悄转嫁给了终端的使用者。 特别是家里有老人和孩子的家庭,这种色彩艳丽酷似糖果、摸起来软弹、受热后极不稳定的化工产品,简直就是一枚潜伏在洗衣机旁的定时炸弹。 主要信源:(钱江晚报——杭州女子洗衣服,竟致眼角膜烧伤!这物品很多人在囤)