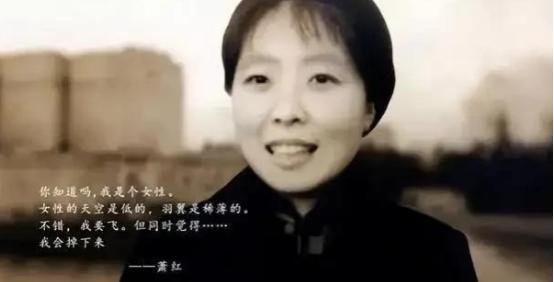

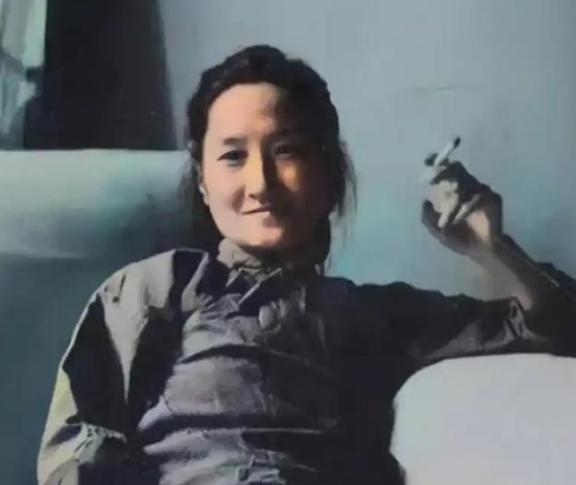

1942年1月22日,萧红在香港病逝年仅31岁,这位出生于黑龙江呼兰县地主家庭的作家,本名张廼莹,童年时代母亲早逝父亲疏离,唯有祖父给予她温暖,这些经历后来成为《呼兰河传》的创作源泉。 19岁时为反抗包办婚姻离家出走,萧红在哈尔滨陷入困境,当时她怀有身孕,被未婚夫遗弃在旅馆,1932年冬天,作家萧军得知她的处境后前往救助,从此改变了她的命运,在萧军鼓励下,她开始文学创作,两人合作出版了小说集《跋涉》。[谢谢] 1934年抵达上海后,萧红得到鲁迅亲自指导,鲁迅为她的《生死场》撰写序言,称赞其作品“力透纸背”地描绘了北方人民对生的坚强和对死的挣扎,这段时期萧红经常拜访鲁迅家,与许广平结下友谊,这段经历成为她漂泊生涯中难得的温暖时光。 随着鲁迅逝世,萧红失去了重要的精神支持,她与萧军的感情也因性格差异和创作理念不同而破裂,1938年她与作家端木蕻良在武汉结婚,期间生下的孩子不幸夭折,这对她造成沉重打击。 1940年萧红带病移居香港,在健康状况持续恶化的情况下,她坚持完成了代表作《呼兰河传》,这部作品以诗意的语言回忆故乡生活,通过对童年往事的描写,展现了对生命意义的深刻思考。 太平洋战争爆发后,萧红的病情急剧恶化,一次误诊的手术导致她喉部插管,失去言语能力,在生命最后时刻,她在纸上写下“半生尽遭白眼冷遇,身先死,不甘,不甘,”这些字句道尽了她坎坷的一生。 萧红曾希望安葬在鲁迅墓旁,但最终长眠于香港浅水湾,后迁至广州银河公墓,她的作品如《生死场》《呼兰河传》《商市街》等,至今仍以其独特的文学价值和真挚情感打动读者。 这位女性作家用短暂的生命创造了永恒的文学价值,她的经历让我们看到,即便在最艰难的环境中,艺术创作依然能够绽放光芒。 网友对萧红的遭遇表达了深深的同情,他们认为用“感情泛滥”来形容萧红临终前的状态过于苛刻了,当时萧红已病入膏肓,被丈夫端木蕻良托付给友人骆宾基照顾,所谓的“暧昧”更多是绝境中的相互扶持。 她一生在父权和社会偏见中挣扎,所求的不过是一个能安心写作的港湾,她的“不甘”是那个时代才女共同悲剧的缩影。 也有网友认为萧红在处理感情问题时确实有任性的一面,称她为“民国第一作精”,但更多理性的声音认为,不应简单地用现代道德观去评判乱世中求生的个体。 她的每一次选择,无论是离开萧军还是与端木结合,背后都是对“温暖和爱”的极致渴望,而这正是她原生家庭所缺失的。 无论其私生活如何,萧红在文学上的成就与坚韧精神是毋庸置疑的,她31年的短暂生命像一道强光,在战乱与漂泊中写出了《呼兰河传》《生死场》这样的经典,网友们被这句话深深打动,“我将与蓝天碧水永处,留下那半部《红楼》给别人写了”,认为这完美诠释了她对文学的挚爱与未竟的遗憾。 在你看来,我们应该更关注萧红留下的文学财富,还是她充满争议的个人生活选择更能引发你对现代女性处境的思考呢?欢迎在评论区分享你的真实看法! 信源:人民网