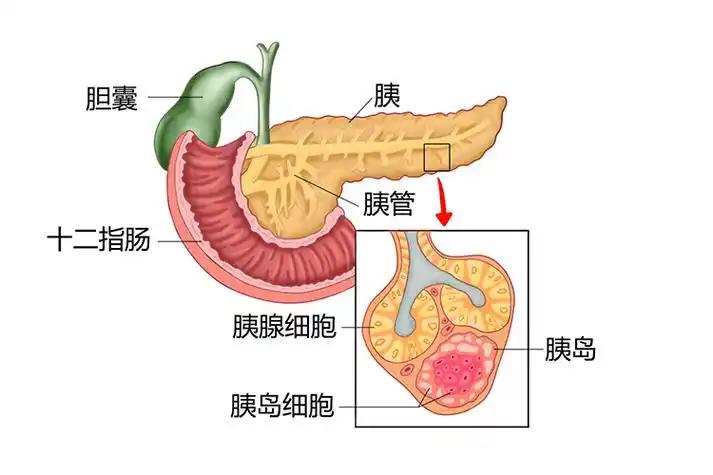

14岁男孩被误诊“矮小症”,注射生长激素半年后确诊I型糖尿病,家长:打了2940针,身上都是针眼!多方回应 14岁的男孩小轩坐在诊疗椅上,背挺得笔直,眼神中带着一丝羞涩。他的个头比同龄人矮了半头,母亲反复说着“要不检查一下吧,看看是不是发育慢了”。 没有人预料到,从这一天开始,小轩将踏上一条无法回头的治疗之路,一条从误诊开始,通往终身疾病的通道。 2023年初,小轩被带到河南省儿童医院就诊。身高问题,是这次就诊的全部问题。 医生在没有进行骨龄检测、激素水平评估、家族史分析等系统检查的情况下,仅凭“身高低于同龄人”这一单一指标,便迅速做出“矮小症”的诊断。 这个词对一个14岁的孩子来说,陌生而沉重,母亲听信医生建议,开始给小轩注射生长激素。 治疗方案令人愕然,不是每天一针,而是每日16针,这在医学常规中极为罕见,半年时间,小轩的身体被扎了2940针,几乎每一寸皮肤都留下了密密麻麻的针眼。 家属事后才得知,标准用量通常为每日一次,治疗周期应密切监测血糖、甲状腺功能等关键指标,而在这段时间里,小轩的身体却开始悄然发出求救信号。 他变得异常口渴,每天喝水不断,夜里频繁起夜,体重也在悄悄下降,起初家人以为是“青春期的正常现象”,甚至一度认为是生长激素在“起效果”。 直到2023年9月,症状加重,小轩被再次送往医院检查,空腹血糖高达6.67mmol/L,最终被确诊为I型糖尿病。 这是一个沉重的转折,I型糖尿病是一种自身免疫性疾病,一旦发病,需终身依赖胰岛素维持生命。 孩子的人生从此被划上一个无法抹去的标记,医生告知家属,小轩今后每天需注射4针胰岛素,且需终身监测血糖。 这意味着原本为了“长高”而接受的治疗,不但未能解决问题,反而诱发了更严重的健康风险。 事后,司法鉴定出炉,结论明确医院在诊断“矮小症”时存在明显过错,患儿身高处于第3到第10百分位,尚未达到医学上定义的矮小症标准。 更关键的是医院未进行必要的骨龄测试、激素水平分析等检查程序,诊断依据严重不足。 同时,医院在治疗过程中未履行充分告知义务,未提醒家属生长激素使用可能带来的糖代谢异常风险,治疗方案明显违反常规,每日16针的注射量,远超医学指南推荐。 司法鉴定还指出,虽然患儿自身具有糖尿病的遗传易感性,但医院的误诊与不当治疗行为,与糖尿病的发生具有明确因果关系,医院的过错被认定为次要原因,责任比例在16%至44%之间。 这场医疗事故,不仅仅是一次个人悲剧,更揭示出当前医疗体系中长期存在的制度性问题。 首先是诊断流程的粗放,矮小症的判断,本应是一个系统性工程,需要排除多达300余种可能性,包括营养不良、内分泌异常、遗传疾病等,而非仅凭“身高矮”就草率下结论。 其次是药物使用的随意,生长激素并非“万能药”,它的使用门槛极高,仅适用于生长激素缺乏症、特纳综合征等特定人群。 滥用不仅无效,反而可能引发严重并发症,包括糖耐量异常、胰岛素抵抗,甚至诱发糖尿病。 再者,监管机制的松懈令人警惕,治疗过程中,医院未对小轩进行常规血糖监测,也未跟踪骨龄变化,完全背离了医学伦理和诊疗规范。 在追求业绩和经济效益的驱动下,某些医疗行为正逐渐偏离“以患者为中心”的初心。 面对这一事件,家属提出三项明确诉求,医院承担小轩终身治疗费用,支付精神损害赔偿,并公开致歉。 医院方面在回应中承认存在过错,表示案件已进入司法程序,将依法承担责任,郑州市卫健委也表示将依法依规追究相关医生责任,确保医疗安全底线不被突破。 小轩的生活此刻已彻底改变。每日四针胰岛素注射,成了他新的日常。他的肩膀、腹部、腿部布满旧针眼,皮肤上留下斑斑痕迹。 他不再像其他孩子一样自由奔跑,而是带着冰冷的胰岛素笔,计算着血糖、饮食、运动的每一个细节。 家里的一角摆满了血糖仪、胰岛素、试纸盒,母亲始终站在他身边,眼里是不敢卸下的紧张。 这场事件的警示意义,远不止于一个家庭的悲剧,它提醒我们医学必须敬畏科学,医生必须敬畏生命。 每一个诊断背后,都是一个家庭的全部希望;每一次注射,都是对未来的一次承诺,在孩子的成长之路上,医学不应成为误导者,而应是护航者。 信息来源: 《男孩误诊矮小症打激素后患糖尿病,律师:家属可主张相关费用赔偿》——环球网