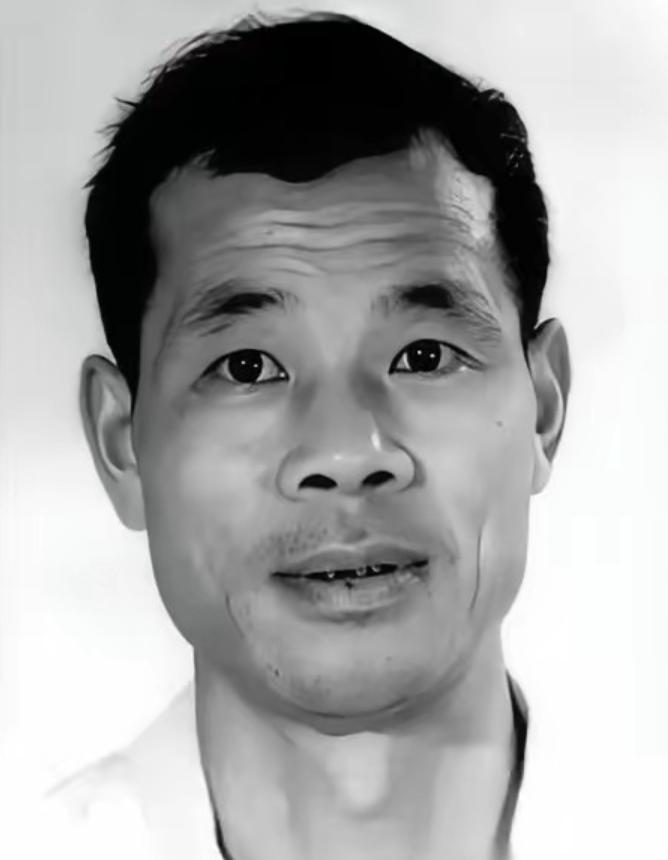

1982年6月16日,就是这个看起来朴实无华的男人,当医生剖开他遗体后震惊的发现,他体内都布满了肿瘤,肝、肺、脊柱,甚至骨髓里……全都是。胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医护人员瞬间红了眼眶。 博物馆的展柜里,罗健夫的科研笔记本泛着黄,纸页上字迹颤抖。 那是 1982 年他离世前写下的三代图形发生器关键数据,每个数字都浸着心血。 讲解员轻声说:“这本笔记,让中国半导体制图提前十年进入自动化。” 时间拉回 1969 年的实验室,罗健夫捧着一台机器泪流满面。 那是我国第一台图形发生器,外壳还沾着焊锡,却打破了外国封锁。 此前三年,他带着小组从零摸索,每天工作 16 小时,地板当床、馒头当饭。 有次调试核心零件,他连续 48 小时没合眼,零件运转时,他瘫坐在地上笑了。 这台机器让我国半导体制图告别手工,效率提升 20 倍,为导弹火箭研究扫清障碍 ——这是他交出的第一个重大成就,那时他瘦得只剩 90 多斤,眼里却闪着光。 1975 年,第二代图形发生器在他手中诞生,又是一次技术飞跃。 相比第一代,新机精度提高 3 倍,还能兼容多种半导体材料。 研发时,他发现原有电路设计有缺陷,连夜推翻重来,三天三夜没离开实验室。 同事劝他休息,他指着图纸说:“多等一天,国家就多一分被动。” 这台机器后来被广泛用于军工和民用电子领域,让我国在嵌入式计算机研究上,不再依赖外国技术,为后续芯片研发打下基础 —— 这是他的第二个关键成就。 1981 年,他开始研发第三代图形发生器,却在调试仪器时突然栽倒。 医院诊断为淋巴癌晚期,医生说他最多活三个月,可他躺在病床上还惦记研发。 “三代机还没成,我不能走。” 他坚持把病房改成实验室,床头堆着图纸。 输液时他偷偷拔针管:“这药让我脑子钝,改图纸要清醒。”就是这样,他带着满身体瘤,硬是把三代机的核心技术突破了 ——新机运算速度比二代快 5 倍,还能实现多任务同步处理, 这是他用生命换来的第三个成就,也是最后一个成就。 很少有人知道,这些成就背后,是他一生的志向转变。 1935 年他出生在动荡中,初中参军,训练总争第一,班长夸他 “是好兵”。 可他在部队发现:中国缺的不是普通士兵,是能打破技术封锁的科研人。 于是他挤时间看书,1956 年考上西北大学物理系,入学成绩中下游,却靠着吃饭看书、路灯下刷题,毕业时成了年级前几 —— 这是他为成就打下的基础。 1982 年 6 月,他把三代机数据笔记本交给同事:“按这个思路,肯定能成。” 几天后他离世,解剖时医生发现:他肝、肺、脊柱甚至骨髓里全是肿瘤,胸腔肿瘤比心脏还大,在场医护人员红了眼敬礼 。 这个朴实的人,把生命最后八个月都给了科研,硬是把三个月寿命延长,只为完成最后一个成就。 后来,同事们沿着他的思路,成功造出三代图形发生器,这台机器让我国在半导体领域与外国的差距缩小了 15 年,还衍生出多种技术,应用在卫星、雷达等关键领域。 他的名字被刻在科研功勋榜上,笔记本被珍藏在博物馆,每年都有很多科研人员来参观,看着那颤抖的字迹,汲取前行的力量。 如今,中国在半导体、嵌入式计算机、导弹火箭领域早已跻身世界前列,那些先进设备里,还藏着罗健夫当年的技术思路。 他的故事被写进课本,成为 “科研报国” 的典范,没人会忘记:有个叫罗健夫的人,带着满身体瘤,用生命为国家筑起技术屏障,他的成就,永远照亮着中国科研的道路。 他的精神,像一座丰碑,提醒着每一个人:为国奉献的人,永远不会被遗忘。 信息来源:新华网《"双百"人物中的共产党员:罗健夫》