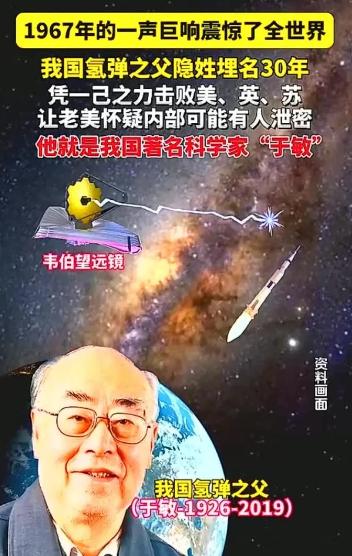

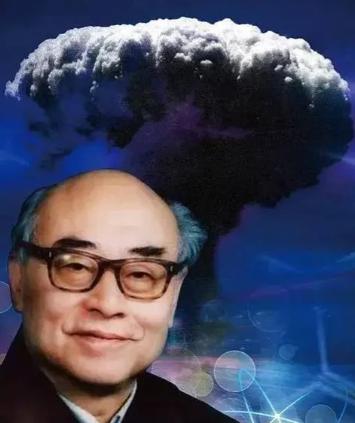

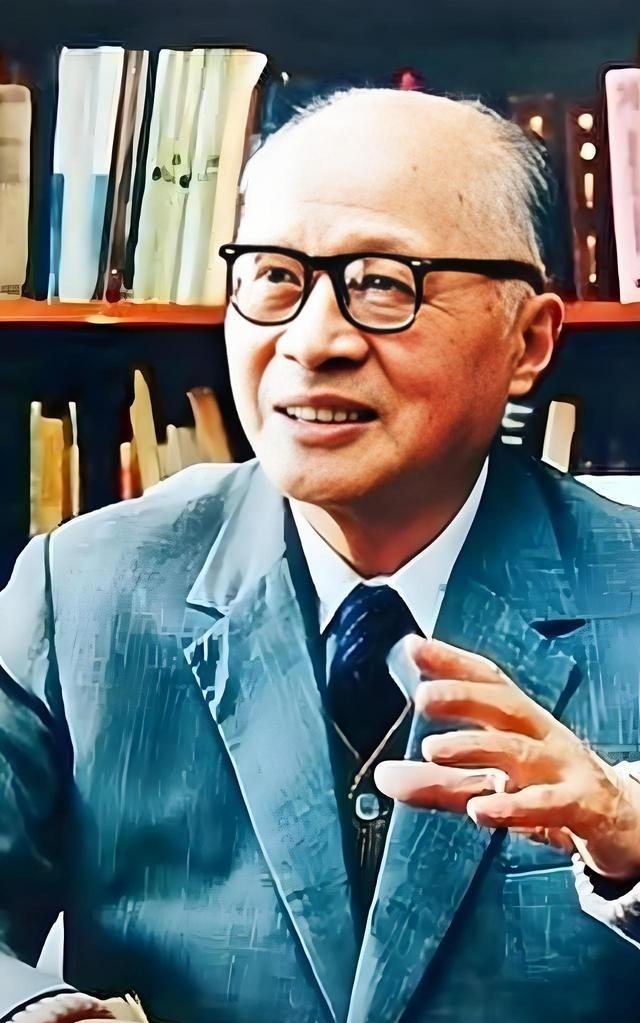

于敏的超级大脑有多厉害呢?曾经和他一起工作过的杜祥琬院士在一次采访时说:“有一次,我们和于敏在看核装置物理量的纸带,于敏突然就说这个量错了,这个得求助于华东计算所的同志们。 1967年6月17日,那是个让中国挺直腰杆的日子。 当蘑菇云在戈壁滩上空翻涌时,观测点的帐篷里,一位戴眼镜的中年人正攥着张纸。 纸上是密密麻麻的演算痕迹间,而一行红笔字格外刺眼:“冲击波参数验证通过。” 他叫于敏,“国产土专家一号”,没有留洋经历,却用一双“比计算机还准”的眼睛,为中国核盾牌烙下了最精准的坐标。 故事要从1941年的北平说起。 15岁的于敏蜷在四合院的煤油灯下,课本下压着《孙子兵法》。 窗外是日军,屋内少年的草稿纸却写满微分方程。 他总把《物理学报》垫在课本下,不是为掩护,是打心底里觉得“物理比刀枪更能救中国”。 四年后,他考上西南联大。 去昆明的火车穿过战火线时遭轰炸,装计算尺的木箱被弹片削去一角。 同学记得他跪在废墟里扒拉残片,手指被铁皮割得鲜血淋漓,却笑着把找到的半截计算尺别在腰间:“少了它,算题都不顺手。” 1951年北大实验室,一场突发的肠穿孔差点要了他的命。 高烧昏迷时,他攥着导师张宗燧送的量子力学笔记不肯松手。 1961年,钱三强敲开了于敏的门。 办公室墙上挂着刚挂起的《后出师表》拓片,红笔圈着“鞠躬尽瘁”四个字。 “国家需要你转行。” 简单一句话,于敏带着两摞演算纸就上了去青海的火车。 那时他对核装置的了解,仅限于书本上的几张示意图。 到了221厂,住土坯房,冬天没暖气,演算时手冻得握不住笔,就揣在怀里捂热了再写。 “他的脑子像台精密仪器。” 多年后,杜祥琬院士回忆起青海实验室的场景。 一卷米黄色纸带铺在桌上,众人看了两小时没找出异常,于敏却蹲在旁边,手指顺着刻度慢慢滑,突然停在某段:“这里脉冲间隔不对,差了0.3微秒。” 没人信,直到华东计算所连夜排查,才发现是输入时把中子截面参数的小数点后第三位输错了。 所长后来感慨:“于先生的眼睛,比计算机的校验程序还准。” 在221厂,于敏的演算纸能堆成山。 他每天睡前把关键参数抄在小本子上,走路背、吃饭默念,哪个数值偏离正常范围,闭着眼都能觉察。 氢弹理论攻关期,万次计算机“J-501”是宝贝,只能夜间使用。 有回计算机算出的数据总差那么一点,于敏守着纸带机突然喊停:“加法器故障!” 技术员拆开机器,烧坏的部件冒着青烟,他却已在草稿纸上演算出正确数值。 后来试验成功,蘑菇云升起时,他站在观测点,手里还攥着那张写满修正公式的纸。 他三年没回家,妻子的家书堆在抽屉里,他连拆都没顾上。 困难时期,九所食堂的饭铃一响,于敏总第一个冲过去。 同事笑他“打算盘精”,却不知他抽屉里常备萝卜干。 胃痛得厉害时,就着窝头嚼两片。 有次他翻找食物,发现满抽屉都是老同事悄悄塞的窝头。 最苦时,团队用算盘验证数据。 财务科老会计记得,于敏总借最大的枣木算盘。 有夜突降沙暴,他裹着棉被打算盘,珠子声混着风吼。 次日验算结果和计算机分毫不差,他戏称这是“珠算交响曲”。 他还有个“怪癖”,用《易经》爻辞推演算法。 有夜核对数据到凌晨,哨兵换岗时见他在草稿纸边画八卦,乾卦位置标着“冲击波参数待验”。 突然掷笔大笑,因为他竟用爻辞推演出新算法! 这张“八卦演算纸”至今存于九所档案馆,背面写着:“周文王助我。” 1967年6月17日,罗布泊的巨响震惊世界。 中国从原子弹到氢弹,只用了2年8个月,比美国快了4年半。 庆功宴上,于敏悄然离席,在宿舍写下新课题。 保密柜里锁着未完成的演算稿,页脚画着小小的八卦图,那是他解压的法子。 晚年的他,在“淡泊明志”的条幅下看学生论文。 有次指出数据偏差,学生嘟囔“计算机验算过的”,老人眨眨眼:“我比机器多颗中国心。” 他走后,人们整理出三柜草稿纸。 最新那叠写着磁约束公式,页边画着待放的木槿。 2019年国庆阅兵,东风导弹方阵驶过天安门。 于辛抱着父亲遗像轻声道:“爸,咱们的草稿纸,长成钢铁长城了。” 从煤油灯下的少年,到戈壁滩上的“人肉计算机”,于敏的“超级大脑”从不是天赋异禀。 是把参数刻进骨头里的坚持,是“国家需要我就干”的纯粹,是草稿纸堆出的千万次推演。 那些曾被他纠正的数据、完善过的公式,早已化作大国重器的底气。 所谓“国士”,不过是用一生把“国家需要”写成最动人的诗。 主要信源:(《于敏传》(人民出版社)、杜祥琬院士《难忘的科研岁月》采访实录、《中国核工业报》“两弹一星”元勋专题报道、央视《国家记忆》于敏专题纪录片)

七月七日长生殿

向中国人的脊梁致敬