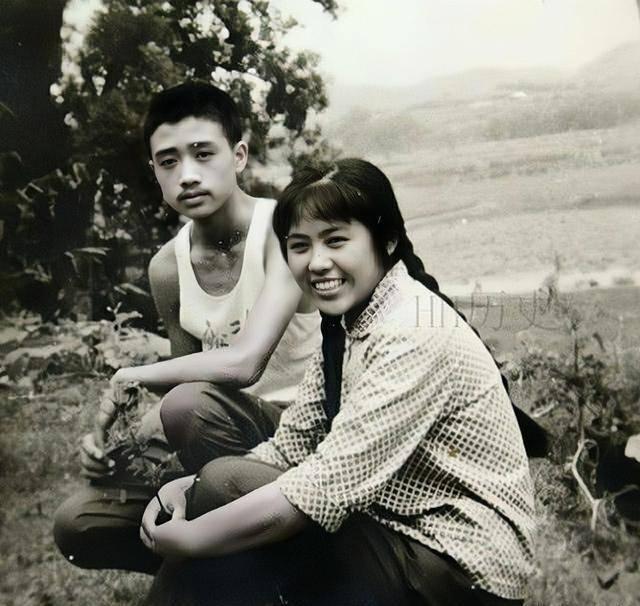

1978年,女知青李亚茹返城前夜,她颤抖地解开衣扣,对丈夫说:“今晚,我们做最后一次夫妻吧!”次日,她抛下3岁女儿,头也不回的离开。42年后,女儿一句话让她泪流满面。 李亚茹出生在上海一个普通家庭,1970年冬天她17岁时响应号召下乡,成为知青。火车从上海开往东北平原,沿途风景从熟悉的城市变成茫茫雪地。她到五七农场后,住进简陋的土坯房,每天面对严寒和重体力劳动。农场生活要求大家早起干活,她拿起铁锨挖冻土,手上很快起水泡,虎口裂开。收工后裤腿冻硬,泥巴结块。这样的日子让她很快适应了农村节奏,但也积累了不少辛苦。学校缺老师,她申请去教书,站上讲台用粉笔写字,灰尘让她咳嗽。那里她遇到本地教师刘宝华,他帮她改字,还给她止咳药。之后抽屉里常有烤土豆或炒瓜子出现,这些小举动拉近两人距离。1975年春天她收到家书,但她选择嫁给刘宝华。婚后生下女儿,三人过着简单生活,围煤油灯喝粥,煤烟熏黑脸。 知青下乡是那个时代的大背景,从1968年开始,大批城市青年去农村接受再教育。李亚茹作为上海知青,到东北农场插队,参与农业生产。农场条件艰苦,冬天零下几十度,风雪大作。她每天凌晨起床,参与开荒种地,用铁锨砸土,双手磨出老茧。水泡破了后结痂,继续干活。饮食简单,主食苞米粥,偶尔有烤玉米改善。学校工作让她有机会脱离重体力劳动,她教小学生认字算数。刘宝华是当地人,教书多年,两人通过工作接触增多。他分享本地食物,帮助她适应环境。结婚时村里简单办喜事,她穿红袄,踩泥地。女儿出生后,家庭增添喜气,但生活仍旧清苦。煤油灯下三人吃饭,日子平淡却稳定。家书提醒她城市生活,但她当时留在农村。 返城政策在1978年逐步放开,许多知青看到希望。李亚茹听说后去农场办公室询问,已婚档案被锁。她跑多间屋子,工作人员摇头。她回家看到上海工厂招工电报,但限未婚。她盯着纸张,面临选择。晚上她点油灯,女儿睡着,刘宝华拿荞麦饼给她。她扯开衣扣,扑向他,泪水湿透肩头。红肚兜掉落,窗纸亮起。早上她穿衣出门,鞋踩门槛,背包离开,没回头。雪地留下脚印,她赶往火车站。 那个年代返城对知青来说是重大转折,政策允许部分人回城市工作。李亚茹作为已婚知青,档案管理严格,她多次求助无果。电报来自国棉十七厂,招熟练工,但条件明确限未婚。她阅读后捏紧纸边。晚上霜重,油灯照亮土墙裂缝。女儿抱腿睡,刘宝华眼睛红丝多,从怀里取出热饼。她接过后突然行动,解扣扑怀,泪凉浸衣。他环抱她,动作发生。事后她躺下,晨光入室。她起身扣衣,推门走,脚步踩雪。这样的离去在知青中不算少见,许多人为了城市机会放弃农村家庭。 李亚茹回上海后进棉纺厂,机器轰鸣中工作。三班倒纺纱,纱线飞转。她租小屋,奖状挂墙。冬天支气管炎发作,诊断棉尘肺。她枕下压女儿成绩单,全县第一。退休时她北上,黑土地变高楼。老校长给纸条,刘宝华肺癌亡10年,女儿没改姓。筒子楼门锈,她敲门,女儿脸似年轻她,眉有父亲痕。她拿出金镯推桌,对方手粗,指甲煤灰,缩回说用不着。门关,她拾红袋,内粘豆包和证书。火车上摸证书,雪打窗。42年前雪埋脚印,她泪流。 回城后李亚茹适应城市节奏,棉纺厂要求高强度劳动。她操作纺锤,昼夜轮班,积累经验得奖。租房狭小,墙贴证书。夜里偶尔不适,但她坚持。支气管炎严重时咳血,医生写棉尘肺。她收到东北寄来成绩单,女儿学习优秀。她退休后买票北行,火车摇晃中回忆。抵达后老校长拄拐递条,手套冰凌。她读后走向筒子楼,铁门锈斑。女儿开门,手骨节大,嵌煤灰。她滑出镯子,女儿推回。冻疮膏味散,门合。她蹲拾袋,豆包黄,证书黄。返程摸金字,雪敲窗,泪滑脸。 上山下乡运动持续多年,到1978年结束,许多知青返城。李亚茹的故事反映时代变迁,她从城市少女变农村媳妇,又回城。李亚茹下乡时面对文化差异,东北风俗与上海不同。她学本地话,参与农活。刘宝华帮她融入,提供支持。结婚生女后,家庭责任增加。但返城机会来时,她选择离开。这种决定在知青群体中常见,有人后悔,有人适应。回城后她专注工作,健康问题渐显。棉尘肺是纺织工常见病,她治疗继续上班。女儿成绩寄来,成为她唯一联系。退休北上,见证变化。高楼取代农田,老校长消息让她知丈夫亡故。女儿生活艰辛,手显劳作痕。镯子被拒,袋子留下食物和证书。火车穿越林地,她触碰过去。 知青返城潮从1978年开始,政策调整让许多人脱离农村。李亚茹抓住机会,但付出代价。她离去后,刘宝华带女儿生活,教书维持。女儿长大没改姓,继承父亲职业。李亚茹上海生涯稳定,但身体负担重。支气管炎反复,影响生活。她保存成绩单,作为情感寄托。退休决定北上,寻找过去。黑土地现代化,高楼林立。老校长纸条透露信息,她步行筒子楼。女儿外貌混杂父母特征,手显煤矿工作。金镯代表补偿,但女儿拒绝。红袋内食物传统,证书旧迹斑斑。返程中雪景唤忆,泪水自然流下。