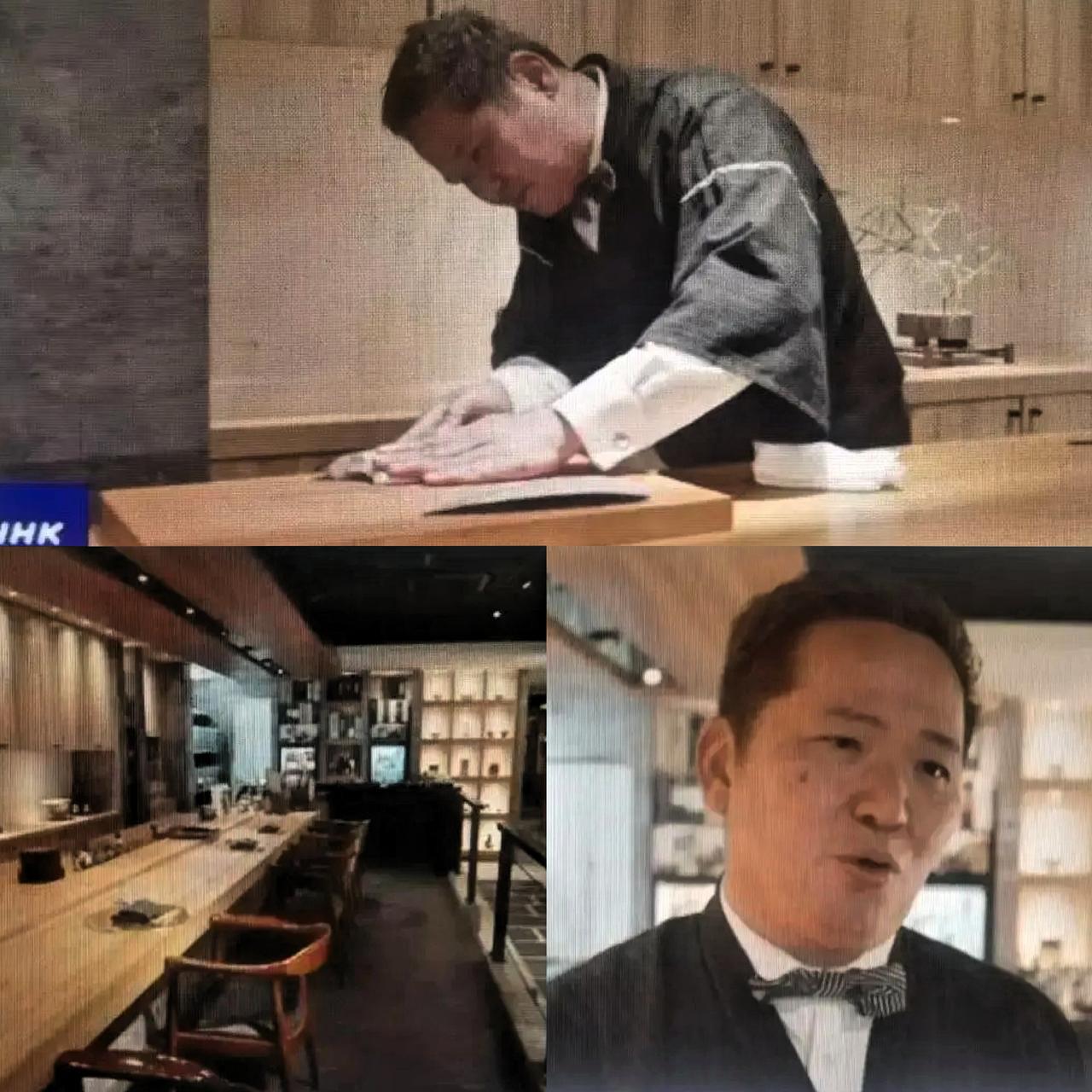

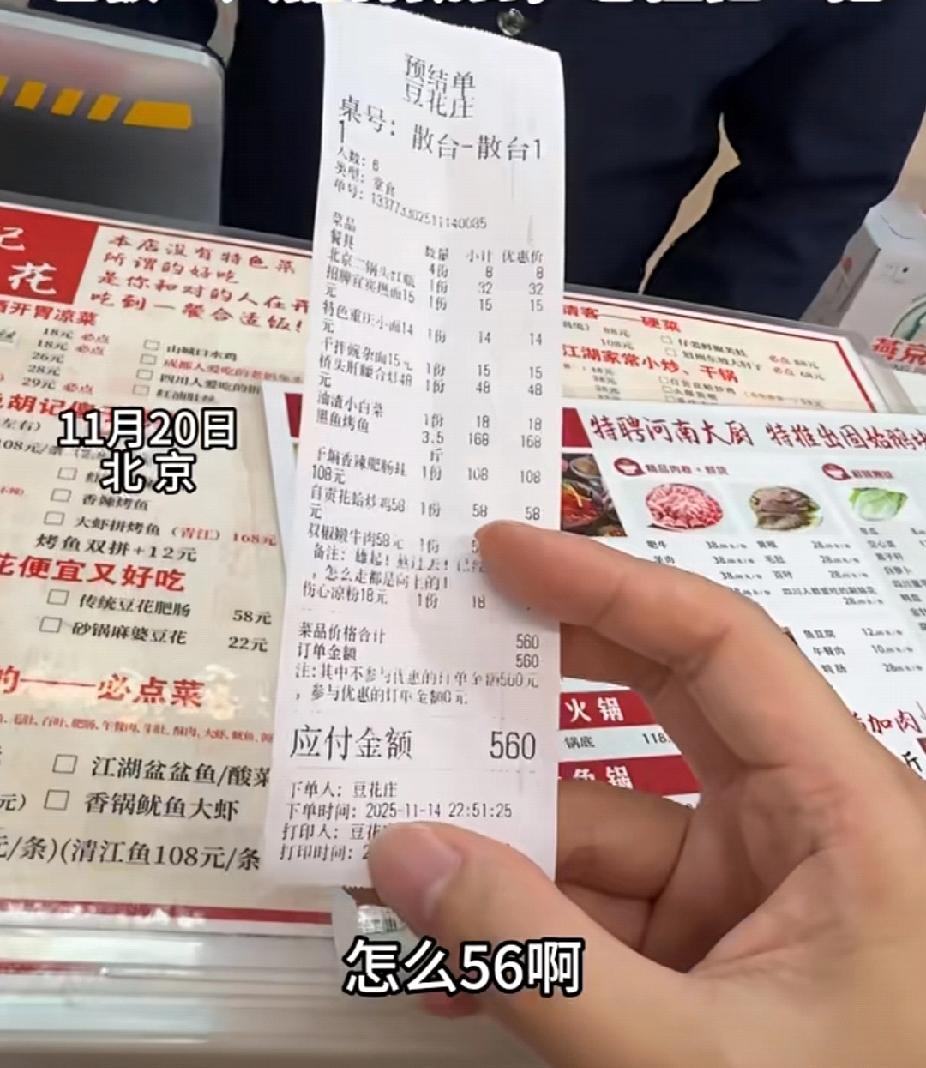

北京日料店的预约单突然“遇冷”,开了10年的老店都犯了难! 11月本是年终饭局抢订旺季,现在半个月后的预约直接少了一半,新单更是寥寥,老板只能谨慎进货,就怕撑不到明年。 这事儿压根不是口味变了,而是大家心里有了顾虑。核污染水排海的影响还在,加上相关争议话题的发酵,消费者用选择表达态度再正常不过。其实很多日料食材早不是日本原产,三文鱼多来自挪威、金枪鱼常见西班牙渠道,但“日料”标签一沾争议,大家难免下意识回避。 真正让人头疼的不是短期波动,而是没个准信的不确定性。店家与其慌神,不如把食材来源、检测情况公开透明化,多拓展几条供货渠道。消费者在意的是食品安全,抵制的是不负责任的行为,可别把气撒在一线打工人身上,理性选择才是真靠谱。 说到底,食品安全是底线,只要相关合规流程、监测数据能公开可查,餐桌的烟火气自然会慢慢回来。你现在还会选择去日料店吃饭吗?