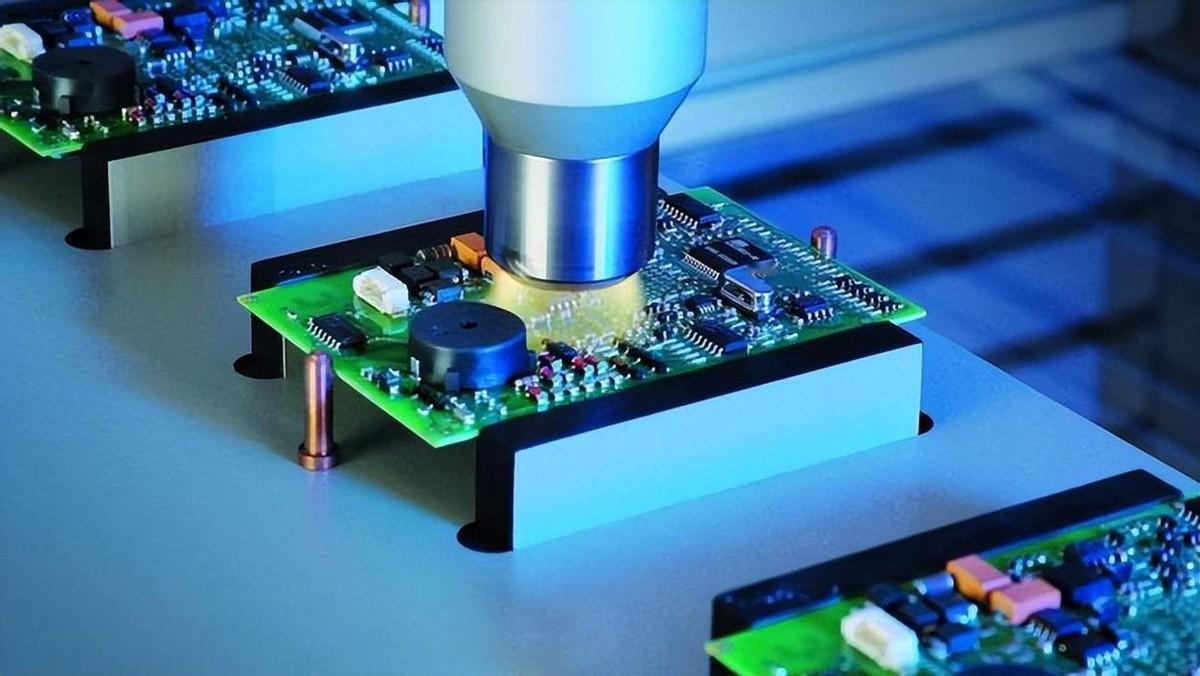

比“缺芯”还要严重?90%的市场被美日垄断,我们连山寨版都仿不出! 要说起“卡脖子”,不少人第一反应是芯片。但真要评个“最难啃的骨头”,芯片可能还得往后排一排。 有一样东西,价格比芯片高,技术门槛更陡,连山寨都没得抄,想买买不起,想造造不出,这就是高端精密仪器。 听上去冷门,但它关系到科研、医疗、工业的方方面面,背后的问题远比字面复杂。 全球高端仪器市场的格局说白了,就是一个大写的“垄断”,《华尔街日报》曾统计过全球前20的科学仪器公司,清一色来自美国、日本、德国、瑞士和英国,中国连个边都没挨上。 哪怕我们是全球第三大市场,每年花大价钱买设备,却连一个能打的国产品牌都拿不出手。 别看这类设备名气不大,动辄都是“亿元级”的家伙,一个核磁共振仪起步就得几百万,顶配能上千万,而且交货周期拉得老长。 有的设备订了半年都还没影子,买回来还不算完,出了问题,维修费比再买一台还心疼,换个零件,再请个原厂技师,没个几十万根本打不住。 国内很多单位用这些设备的时候,连“开机”都小心翼翼,生怕摔了碰了。 更棘手的是,谁也说不清这些进口设备里有没有“后门”,它们采集的数据、上传的系统、连接的网络,万一被动手脚,整个数据安全都可能被架空。 有环保部门明知道国产产品只要70万一台,还是咬牙买下170万的美国货,原因很直接,怕出问题没人修,数据不准还要担责。 其实最令人头大的还不是价格,而是“连仿都仿不出”,不是不想做,是不知道从哪儿下手。 质谱仪就是个典型例子,这玩意儿看似是个实验室设备,实则是高端制造的集大成者。 国内很多高校和研究机构都想攻关,但核心零部件几乎全靠进口,光是一个超高真空泵和信号处理系统,就足以难住一票工程师。 更扎心的是,咱们的基础投入实在太低,发达国家在精密装备研发投入中,三分之一是砸在测量设备上的,而我们连十分之一都够呛。 整个行业的技术代差已经不是几年能追上的事,科学研究用的分析仪器,我们比国外慢了20年,工业传感器更是落后25年以上,这不是个别企业短板,是整个体系的问题。 问题不仅在“技术”,更在“体制”,我们现在用的国家测量体系,还是上世纪五十年代学苏联那一套。 俄罗斯早就开始往德国标准靠拢,我们却还在啃老本,这就好比你还在用拨号上网,别人已经用上了量子通信。 产业链上也不对等。高端装备制造商全球不到几十家,基本都集中在欧美日,这些企业掌控着标准、话语权和利润分配权。 我们大多数企业还在给人家做代工,核心技术根本碰不到。 做仪器比做手机、家电难太多了,它涉及的不是一两个零件,而是一整套体系,材料、工艺、算法、软件,一个都不能少。 科研环境也不尽如人意,国家投资了不少科研项目,确实出了成果,但真正转化为通用设备的比例不高。 数据显示重大科研仪器研制项目中,只有43.6%的成果实现了实际转化,很多搞科研的团队,成果一发表就完事,转化应用、产业化没人接得住。 不过,也不能说一点进展没有,中国计量科学研究院开发的超灵敏质谱仪,已经能检测出0.3飞克级别的物质浓度,精度全球领先。 同济大学的科研团队也搞出了精度达0.001纳米、角度达0.001度的高端标志物,这在超精密加工中是个大突破。 市场上国产设备也在慢慢站稳脚跟,国产分析仪器的市场占有率在“十二五”初期只有30%左右,到2023年已经涨到44%。 以质谱仪为例,2015年中国市场上国产品牌只占1.5%,到2023年已经涨到11.2%,虽然离真正“自主可控”还有距离,但至少不是原地踏步。 更值得一提的是产业集聚效应正在显现,北京怀柔、广东中山等地已形成了六大国家级仪器产业基地。 这些地方既有科研机构,也有制造企业,还有政策扶持和资金引导,开始具备从研发到量产的闭环能力。 要想彻底破解“卡脖子”,得从三个方向下手,一是测量体系必须重塑,我们得建立一套能跟上新工业体系的标准规则,把原来的老架构彻底换掉。 二是产学研要联起来,不是各干各的,要让科研成果在实际应用中迭代优化,三是政策要跟上,要有专项基金支持首台套设备的示范应用,还得让资本市场参与进来,给真正做研发的人更多资源。 换句话说,搞高端仪器不是靠“喊口号”,也不是靠“砸钱砸人”,它是一个系统工程,要有耐心,要能吃苦,还得有顶层设计。 更关键的是要有人才,现在国内搞仪器科学的博士硕士太少,连大学开设这门专业的都屈指可数,如果不从教育和人才布局上下功夫,靠几家单位、几个项目,很难撼动整个格局。 芯片被限制了,我们还可以绕着做;但仪器被卡死,连科研本身都可能被拖住,这不是有没有钱的事,而是“有没有能力”的问题。 信息来源: 《撬开日本海关的口:日本半导体设备对华依赖度有多高?》——澎湃新闻