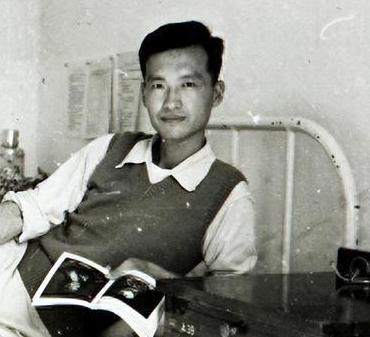

1947年,国军少校被俘,连长正要审问,国军少校却说:“你的级别太低,不用知道太多,只需上报首长我的代号902!” 赵炜这个人,骨子里带着一种北方人的硬气和那个时代特有的迷茫。他是正儿八经的黄埔军校第16期毕业生,那是抗战最吃劲的时候,满腔热血想打鬼子。蒋介石还亲自给他授过那把象征荣誉的“中正剑”。那时候的他,哪里懂什么政治,只知道军人的天职是服从,是保家卫国。 可是,现实这堂课,上得太残酷了。抗战胜利了,鬼子投降了,他还没来得及庆祝,枪口就被迫调转,对准了自己的同胞。他在国民党军队里看着长官们忙着接收大员的位子,忙着搞“五子登科”,那种理想破灭的滋味,比吞了黄连还苦。就在这个节骨眼上,他在北平碰到了老友朱建国。这一碰,火花就出来了。朱建国没跟他讲大道理,就让他看了看共产党的队伍是怎么对老百姓的,再看看国民党是怎么对老百姓的。 有些路,一旦看清了方向,就没有回头的道理。1946年,通过我党高级情报干部王石坚的考察,赵炜做出了人生最重大的决定——潜伏。李克农同志亲自给他定下了代号:902。从那一刻起,世上少了一个国民党忠诚的少校参谋,多了一把插在敌人心脏的尖刀。 咱们得聊聊赵炜干的最“漂亮”的一件事,这件事直接让杜聿明气得跳脚,也彻底改变了当时东北战场的局部态势。 那是1947年3月,杜聿明搞了个“南攻北守”的计划,想集中兵力吃掉我在南满的主力。这计划要是真成了,咱们的日子绝对不好过。身为司令部参谋的赵炜,第一时间拿到了这份绝密情报。 情报在手,怎么送出去成了大问题。国民党的军队调动极快,按常规渠道送情报,等咱们收到,黄花菜都凉了。这时候,赵炜展现出了顶级特工的素质——既然送不出去,那就直接改! 他借口去看同学,混上了国民党第13军的专列。然后在半道上下车,利用他在司令部的身份便利,竟然搞了一出“假传圣旨”。他模仿司令部的语气,给13军发了一道急电,命令第89师和第54师火速急行军,去兰山抢占制高点。 这招真的太损了,也太绝了。兰山是哪?那是咱们早就布好口袋阵的地方!国民党那两个师的师长接到“司令部”急电,哪敢怠慢,跑得比兔子还快,一头就扎进了咱们的包围圈。 结果可想而知,两个整编师,被咱们包了饺子。杜聿明在沈阳司令部里估计把桌子都拍烂了,死活想不通这命令是谁发的。一张纸条,一支笔,顶得上十万雄兵。这就是情报战的魅力,不见硝烟,却招招致命。 但常在河边走,哪有不湿鞋。1947年10月,那张无形的大网开始收紧。北平的地下党组织遭到了破坏,赵炜的老友朱建国被捕。虽然赵炜相信战友的气节,但在情报界,没有任何侥幸可言。 那个晚上,沈阳的空气冷得刺骨。赵炜给司令部作战科的卢科长打了个试探电话。电话那头,卢科长的声音急切得反常:“你在哪?参谋长让你马上回来!”甚至还追问具体位置要派车接。 全是破绽。如果是正常工作,语气不会这么慌乱且带有强迫性。赵炜挂了电话,心里跟明镜似的:暴露了。 这时候就显出心理素质了。他没有像没头苍蝇一样乱撞,而是利用自己还没被公开通缉的时间差,穿着那身国民党少校的皮,大摇大摆地往解放区跑。逃亡路上,那身军装成了最好的通行证。沿途的国民党哨卡看到少校军衔,还得敬礼放行。 到了太子河边,那是国共两军的对峙分界线。赵炜淡定地命令国民党守军:“派船,送我过河,我有紧急公务!”守军哪敢多问,乖乖地划船把他送到了对岸。 哪怕是到了对岸,被咱们的战士当成俘虏抓起来的那一刻,他依然保持着那份清醒和傲气。他知道,只有见到足够级别的首长,才能证明自己的身份,才能把脑袋里装着的最后一份情报交出去。 所以才有了开头那一幕。连长虽然心里不爽,但看着这个俘虏的气度,也没敢怠慢,层层上报。 当陈云同志在辽东军区司令部见到赵炜时,紧紧握住了他的手。这一握,那个在黑暗中独行了数百个日夜的“902”,终于回家了。 后来很多人问,赵炜图什么?论待遇,他在国民党那边是少校参谋,吃香喝辣;论风险,他在那边是座上宾,在这边是“隐形人”,稍有不慎就是万丈深渊。 其实答案特别简单。他在晚年回忆录里没写什么豪言壮语,就提到了一个细节:在国民党军队里,他看到的是军官们喝兵血、克扣军饷,士兵死在路边没人埋;而接触到共产党人时,他看到的是官兵一致,是为了老百姓能吃上一口饱饭而拼命。 人心这杆秤,比什么主义都准。 赵炜的故事,不是那种充满了香车美女的007式传奇,它是粗粝的、真实的、甚至带着泥土腥味的生存博弈。他用行动告诉了我们,信仰这东西,真不是挂在嘴边的口号,而是当你面对高官厚禄和生死抉择时,本能做出的那个选择。 那个在审讯室里喊出“我是902”的瞬间,大概是他这辈子最骄傲,也最解脱的时刻吧。