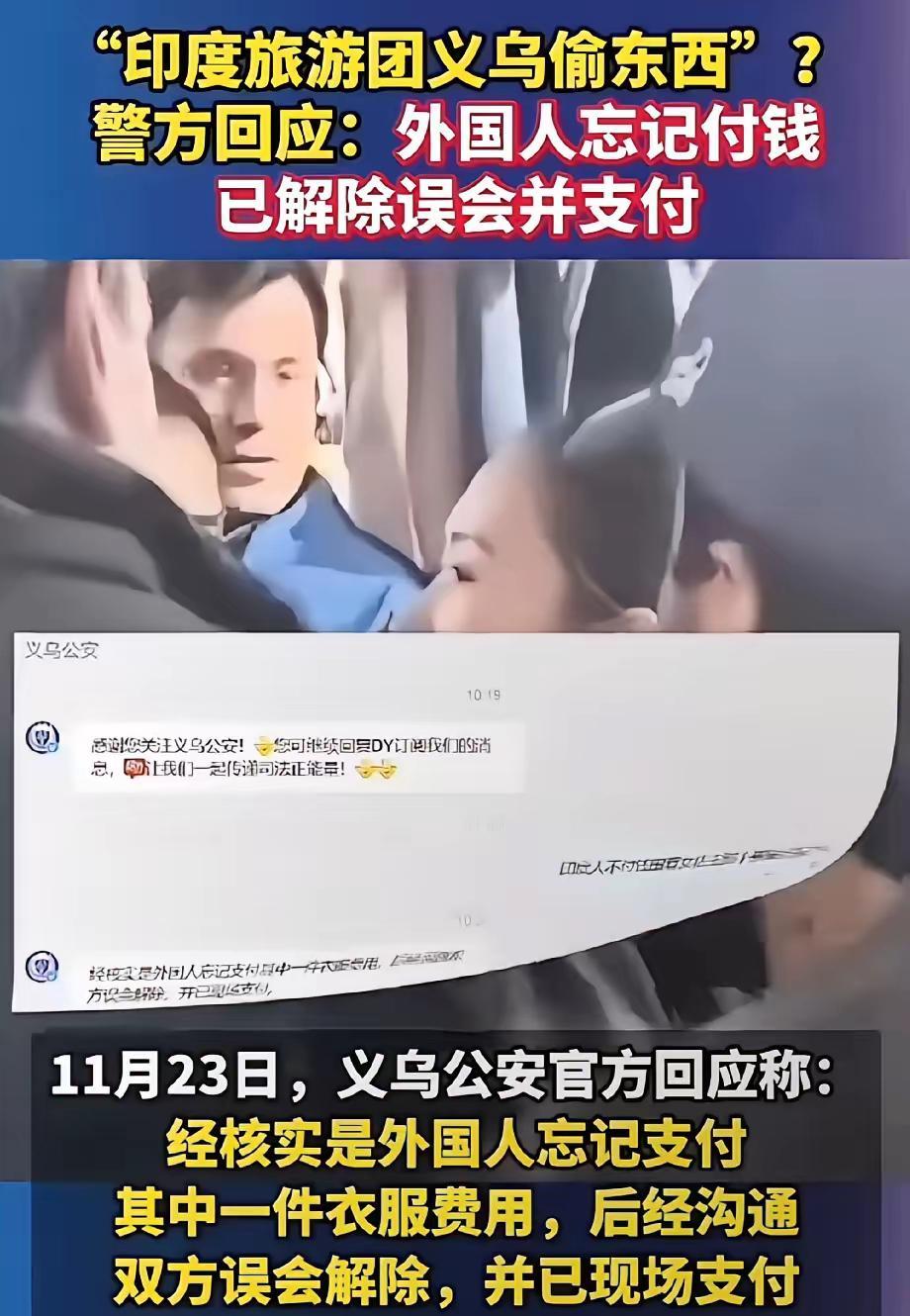

义乌“漏付”式和稀泥处理方式引广大国人不满,外籍游客“偷拿”变成“漏付”,义乌的这件事处理的很不地道,不是国人处理的方式。 义乌的“漏付”外籍游客因为语言不通,被义乌商场保安拦下,误认为“偷拿”。 商场老板和外籍游客沟通不清楚,义乌公安过来处理了此事,双方语言不通,义乌公安用英语与外籍游客沟通,了解了事情经过。 原来是外籍游客付款时忘记了一件商品,并没有“偷拿”。 网友炸毛的核心,根本不是误会本身,而是“内外有别”的双标感。换成国人漏付,会不会直接扣上“疑似盗窃”的帽子?答案不用想都知道。 警方说有监控有调查,可通报里没提是否核对付款记录,没说漏付商品的价格和位置。这种模糊处理,只会让质疑声越来越大。 义乌作为全球小商品之都,每年接待200多个国家的客商,语言障碍早该有预案。市场里现成的翻译资源不用,非要等冲突升级才介入。 有十年老店老板说,外籍客商漏付很常见,找翻译沟通基本都能解决。可见这事本就是小事,却被处理得一地鸡毛。 更刺眼的是,视频里十多个外籍人员围堵店主,这画面谁看了不揪心?警方只提漏付,对围堵行为只字不提,难免让人觉得偏袒。 国人不满的从来不是“原谅”,而是“区别对待”。去年国内游客漏付几十元商品,被商场罚款又公示,对比之下寒了多少人的心。 所谓“和稀泥”,本质是怕麻烦、怕影响城市形象。可真正的城市形象,是一视同仁的公正,不是无底线的妥协。 法律面前人人平等,不能因为对方是外籍,就把“疑似盗窃”轻描淡写为“漏付”。模糊的边界感,只会纵容更多隐患。 要知道,网友要的不是严惩,是透明的调查、公平的对待。一句轻飘飘的“误会”,根本抚平不了公众心里的疙瘩。 城市包容不是纵容,对外开放也不是放弃原则。只有守住公平公正的底线,才能真正赢得尊重,而不是换来质疑。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。