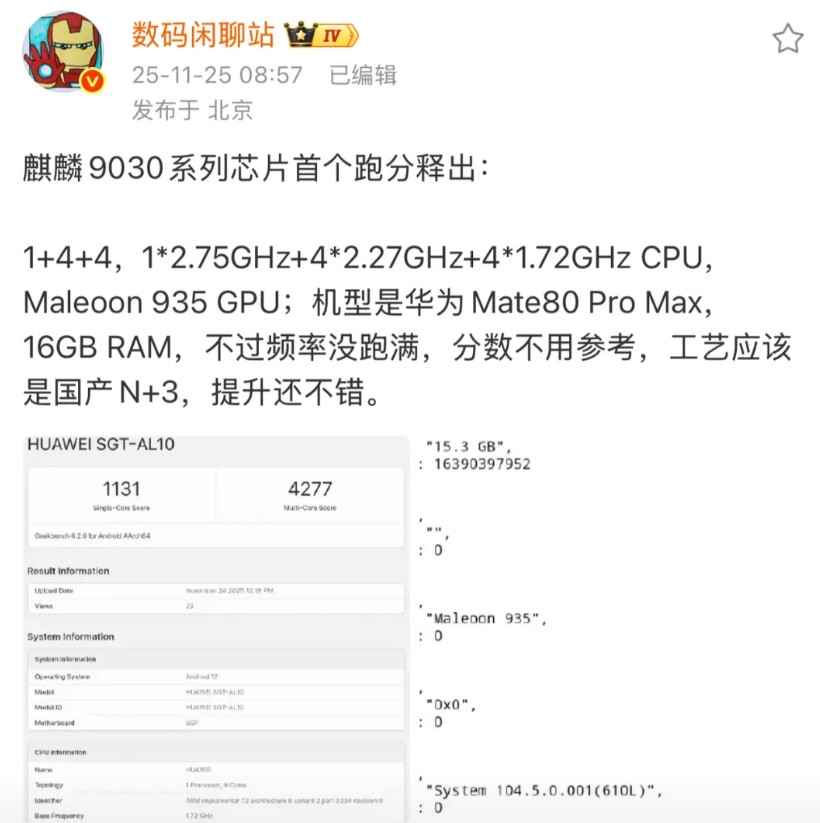

“中国根本没有能力能够造出芯片,即使造出来的中国芯片也落后于世界20年!”1989年国际芯片展上,外国人极尽嘲讽,黄令仪听到后悲痛万分。没想到的是,后来的黄令仪,却成为了让美国都惧怕的人物! 想象一下,一个女人站在国际展会上,四周是闪亮的芯片摊位,可没有一个是中国货,那种心酸劲谁能懂? 黄令仪当时就觉得胸口堵得慌,她下定决心,得让中国有自己的芯片心脏,回想她的一生,从小姑娘到芯片大拿,这路走得可真不容易。 1936年,她出生在广西南宁,那时候国家乱糟糟的,她家境一般,但学习特别棒。 1954年,她考上华中工学院,就是现在的华中科技大学,正赶上国家要搞半导体,她毕业后直接去清华大学深造,学了两年半导体专业,1960年,她回到母校,干脆自己建了中国第一个半导体实验室。 实验室啥样?破破烂烂,设备得自己攒,她带着学生从头学,翻书本,试实验,总算搞出半导体二极管。 那时候中国啥都没有,全靠咬牙坚持,她的手上全是实验留下的痕迹,可她乐在其中,因为这是在给国家铺路。 两年后,她被调到中国科学院计算技术研究所,投身"两弹一星"的计算机项目。 导弹卫星需要计算能力,她和团队啃硬骨头,从三极管开始,一步步造出国产晶体管。 那些年,资料少,资金紧,她常常通宵工作,眼睛熬红了也不停。 快进到上世纪70年代,她参与大规模集成电路研发,1978年,他们的存储器项目拿了全国科学大会奖,那芯片性能快赶上国际水平了。 中国开始有点底气,不用总盯着国外买,黄令仪不光搞技术,还带人,她教的学生后来成了行业骨干。 1989年那趟美国之行成了转折点,她去拉斯维加斯看展,兴奋劲上来,可一看,全是外国货,中国摊位空荡荡。 她回来后,脑子里就转着一个念头:芯片是命根子,没它,手机电脑导弹全成废铁。 她马上投入研究,可岁数大了,53岁了,团队知识跟不上,钱也不够,技术还被国外卡脖子,项目一度停摆,她急得掉眼泪,心想这事不能就这么算了。 时间飞逝,到2001年,她65岁,本该退休享福,可胡伟武教授找上门,说要一起搞龙芯,她二话不说,甩开家人反对,卷土重来。 龙芯团队在中科院,她每天干10小时以上,数据一个个过,错了不行,得完美,胡伟武后来讲,她比年轻人还拼,早起晚睡,坐在电脑前一动不动。 2002年,龙芯1号出来了,中国第一颗自主通用CPU,基于MIPS架构,但这是起点,接着龙芯2号、3号,一代代升级,龙芯不光是芯片,还是中国摆脱依赖的武器。 想想看,起初龙芯性能一般,可团队迭代快,2010年后转向自主LoongArch架构,不再靠外国许可。 黄令仪80多岁还在一线,帮着优化设计,确保芯片稳定,她不光技术牛,人也硬气,总说一个小错误,国家就亏大本。 龙芯的应用越来越广,装在北斗卫星上,帮着定位导航;嵌入歼-20战机里,让飞机心脏是中国造;复兴号高铁用上它,全国产化,每年省下海量外汇。 外界震惊,美国人没想到中国这么快追上来,黄令仪成了他们眼里的麻烦人物,因为龙芯打破了垄断。 2022年,美国商务部出新规,禁售先进计算芯片给中国,怕中国用在军用超级计算机上,140多家中国企业上黑名单,设备软件全限。 美国觉得这能拖慢中国一代人,可黄令仪们不服这套,中国反过来加速自主,龙芯3A6000系列性能逼近英特尔,功耗低,用在服务器和桌面机上。 郑州机场项目就用龙芯,省电65%,一年省百万电费,龙芯公司现在产品线全,覆盖高性能计算到嵌入式,出口也多。 黄令仪见证了中国从零到强的过程,她参与的不是一个项目,是国家脊梁的铸造。 2023年,她走了,87岁,可她的精神留下来,中国科学院把她的事迹记在册,激励后辈。 龙芯还在前进,2025年新品3C6000发布,跑分超国际中端水平,中国芯片路还长,但有她这样的先驱,底气足了。 黄令仪的故事告诉我们,个人努力能改变国家命运,中国科技崛起靠的就是这种不屈劲,大家行动起来,支持国产吧。