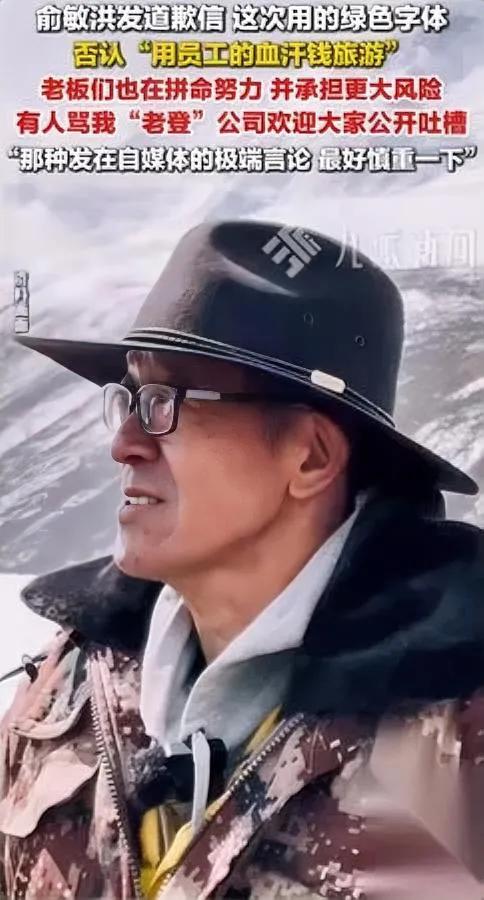

俞敏洪再次语出惊人,他说:“我有两个大学男同学已经死了,都是家庭条件很好,但俩人没有抵抗挫折和不幸的能力,一个抑郁癌症死亡,一个精神失常跳楼。而像我这样的,从黑暗中走出来,看得见星星和月亮,也忍得了在黑暗里。” 生活里总有这样的对照:有人含着金汤匙出生,前路看似一片坦途,却在某次风浪中骤然停步;有人从泥泞中起步,一路磕磕绊绊,却总能在跌倒后重新站起。 俞敏洪在一次分享中提到的往事,恰好印证了这种反差。 上世纪八十年代,北京大学西语系是无数学子向往的殿堂。 1980年,历经三次高考的俞敏洪终于踏入校门,英语93分的成绩背后,是前两次33分、55分的失利和回乡喂猪的迷茫。 与他同宿舍的两位同学,一个出身干部家庭,一个父母经商,从小衣食无忧,入学时带着成套英文书籍和录音机,课余谈论的都是留学规划,日子过得光鲜亮丽。 俞敏洪却是班里唯一的农村学生,带着两个装着衣物的麻袋报到,浓重的口音让他被调到C班,不得不从头补习英语,1982年还因肺结核休学一年。 毕业后,两位同学的人生起初顺风顺水,一个进入国企,一个做起贸易,稳定的收入和安逸的生活让他们始终活在舒适区。 可九十年代经济浪潮袭来,国企改制的冲击让其中一位同学失去了工作,投出的简历屡屡石沉大海,长期的失眠和焦虑让他被查出抑郁,后续又确诊癌症,在一次次化疗中耗尽了生命。 另一位同学则遭遇了合作伙伴卷款跑路,堆积如山的账单压垮了他,公司关门那天,空荡的办公室里,他的精神彻底崩溃,最终选择从高楼跳下。 俞敏洪说:“我有两个大学男同学已经死了,都是家庭条件很好,但俩人没有抵抗挫折和不幸的能力,一个抑郁癌症死亡,一个精神失常跳楼。” 这并非危言耸听,而是顺境中缺乏历练的必然结果——从未经历过风雨的人,一旦遭遇暴雨,便容易被彻底浇垮。 应对逆境的能力并非天生,而是在一次次困境中打磨而成,这种被称为挫折商的能力,和智力、情绪管理能力不同,更多依赖后天的历练。 顺境中的庇护就像一层薄壳,看似坚固,实则脆弱,一旦遇到冲击便会碎裂; 而那些在逆境中成长的人,如同在石缝中扎根的树木,根系在不断延伸中变得坚韧,反而能抵御更大的风雨。 面对这样的现状,个人和社会都在探索应对的路径。 俞敏洪如今每天都会坚持运动,哪怕只是在室内原地踏步,也能让他保持内心的稳定; 冯唐提出的“不着急、不害怕、不要脸”,并非鼓励放纵,而是提醒人们不必过度在意他人眼光,不必急于求成,更不必畏惧失败。 国家在“健康中国”规划中明确提出,到2025年要减缓心理疾病上升趋势,控制职业病的发生,企业开始举办心理讲座,社区建起了健身设施,学校也在逐步增加韧性培养相关的课程,这些举措都在为人们搭建应对困境的支撑体系。 生活从不会因为起点高就网开一面,那些未曾经历过风雨的庇护,在真正的考验面前,往往不堪一击。 而那些在泥泞中摸爬滚打的人,在一次次跌倒又爬起的过程中,早已练就了坚韧的品格。 俞敏洪的两位同学用生命印证了顺境缺乏历练的隐患,而他自己的经历则告诉我们,困境从来不是人生的终点,而是打磨自我的契机。 生活仍在继续,每个人都在各自的道路上遭遇着不同的挑战,学着在困境中寻找方向,在挫折中积累力量,才能在人生的长途中走得更稳、更远。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。