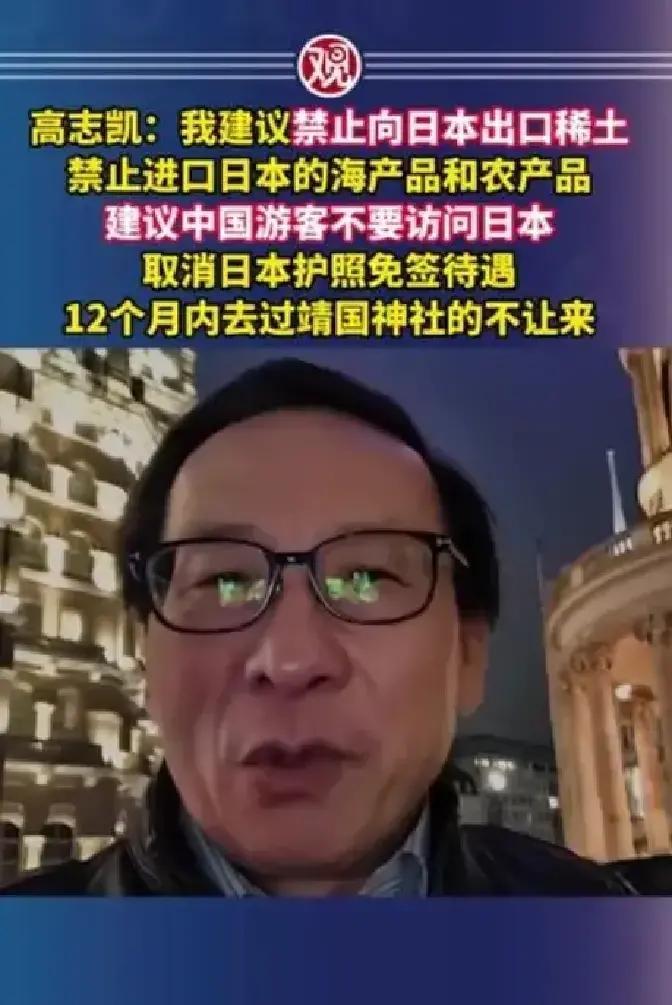

快讯!快讯! 中国学者高志凯突然提出了建议。 提到的五条里,稀土这一项最惹眼,外加海产与农产品限制、劝退旅游、签证收紧和对参拜者设限,信息量很大。 顺着这条线往下看,国内在稀土提炼和磁体制造上占优,产业链完整,装备和新能源企业用的高性能磁材大多来自本土。对比日本,近年来一直在找替代渠道、做回收,进口来源更分散,但关键环节仍离不开中国供给。把供给节奏握在手里,比一刀切更稳。 回到过往教训,据公开报道,2010年前后稀土风波让日企出现原料紧张,价格大幅波动,随后日本投入越南、澳大利亚等地,上游来源更多。今天若再用“断供”猛招,短期能刺痛,对方也会更快外移。用“控量+提效”的组合拳,能持续压住对方成本。 产业链的复杂性需要摆在台面上。像高铁,牵引和网络控制已实现国产,部分轴承、密封件仍采用国际供应商,其中包括日本企业。这不是“原罪”,是全球分工的现实。把情绪落到个人身上,既不解决问题,也会干扰正常生活。 再看海产这条,中国自2023年起对日本水产品进口已收紧,这是已有动作。农产品则要按风险评估分门别类,检验检疫说了算。把握标准、强化抽检,比一刀切更可执行。 签证与入境管理属于工具箱里的选项,但它们影响面广,应用时要匹配目标和时机。对参拜靖国的个人设限,重点在明确标准和证据链,避免误伤。 据多家媒体报道,2025年11月上旬,日本政界有人把台湾同自身安全捆在一起,口风很硬,舆论场被推高。这种场面下,更需要把“掰手腕”从话语拉回到供应、技术和成本上。 技术这块不能松。磁材、分离、纯化等环节越向高端爬,越能牢牢把住话事权。让对方绕不开,比喊话更管用。 节奏也要讲究。供给、检验、许可三条线配合,用“点杀”而不是“面杀”,既有效,又可控。 公众层面需要把火力对准关键处。支持国内企业升级、支持更严格的质量与安全标准,比盯着谁用了哪个品牌更有用。 这场争议提醒我们:对外下棋要稳手,对内沟通要准点;打得准,收得住,才能把主动权握在自己手里。 话说到这,核心不变:用技术、产能和规则说话,把供应链的门把手攥紧,才是长期有效的应对方式。