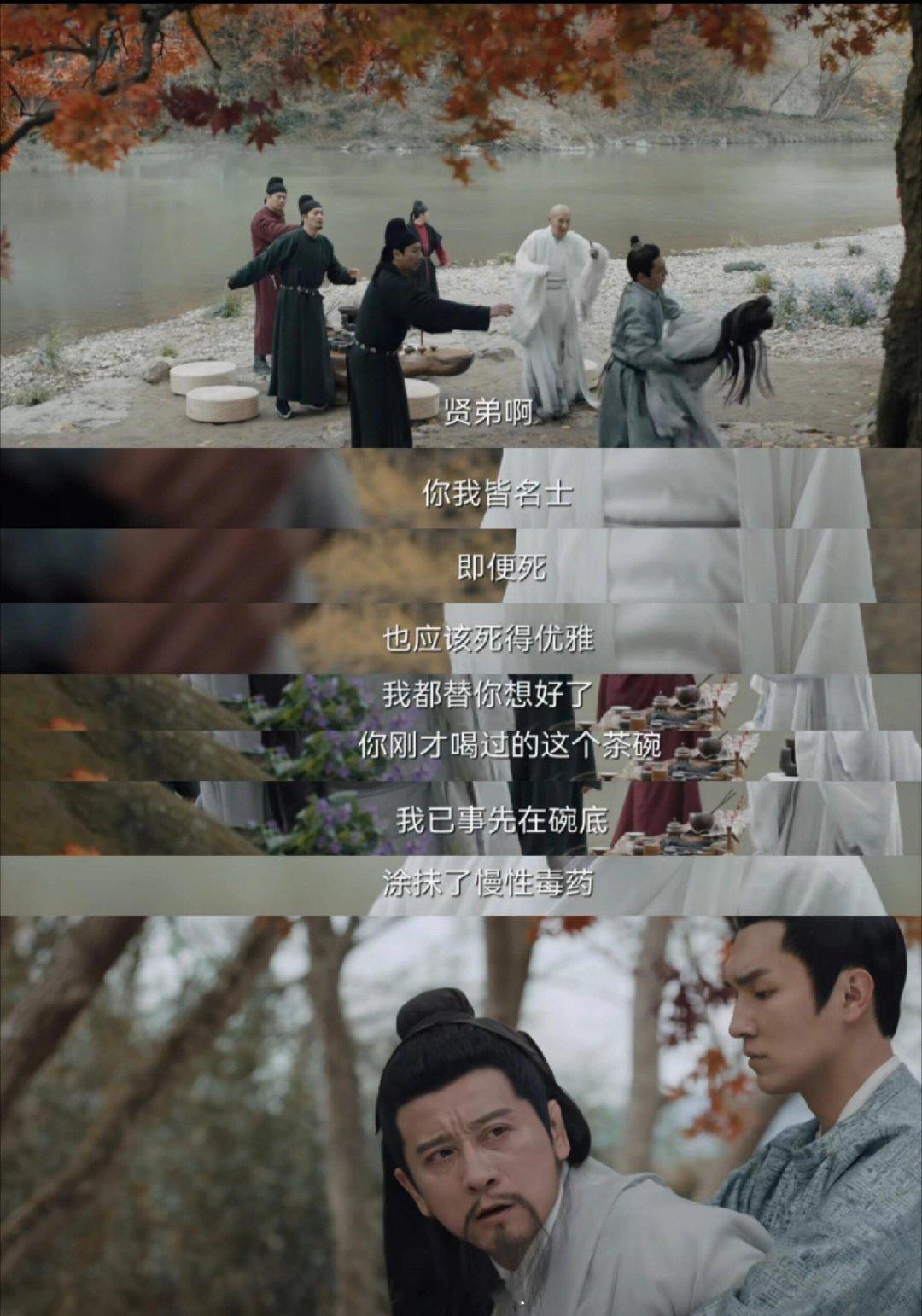

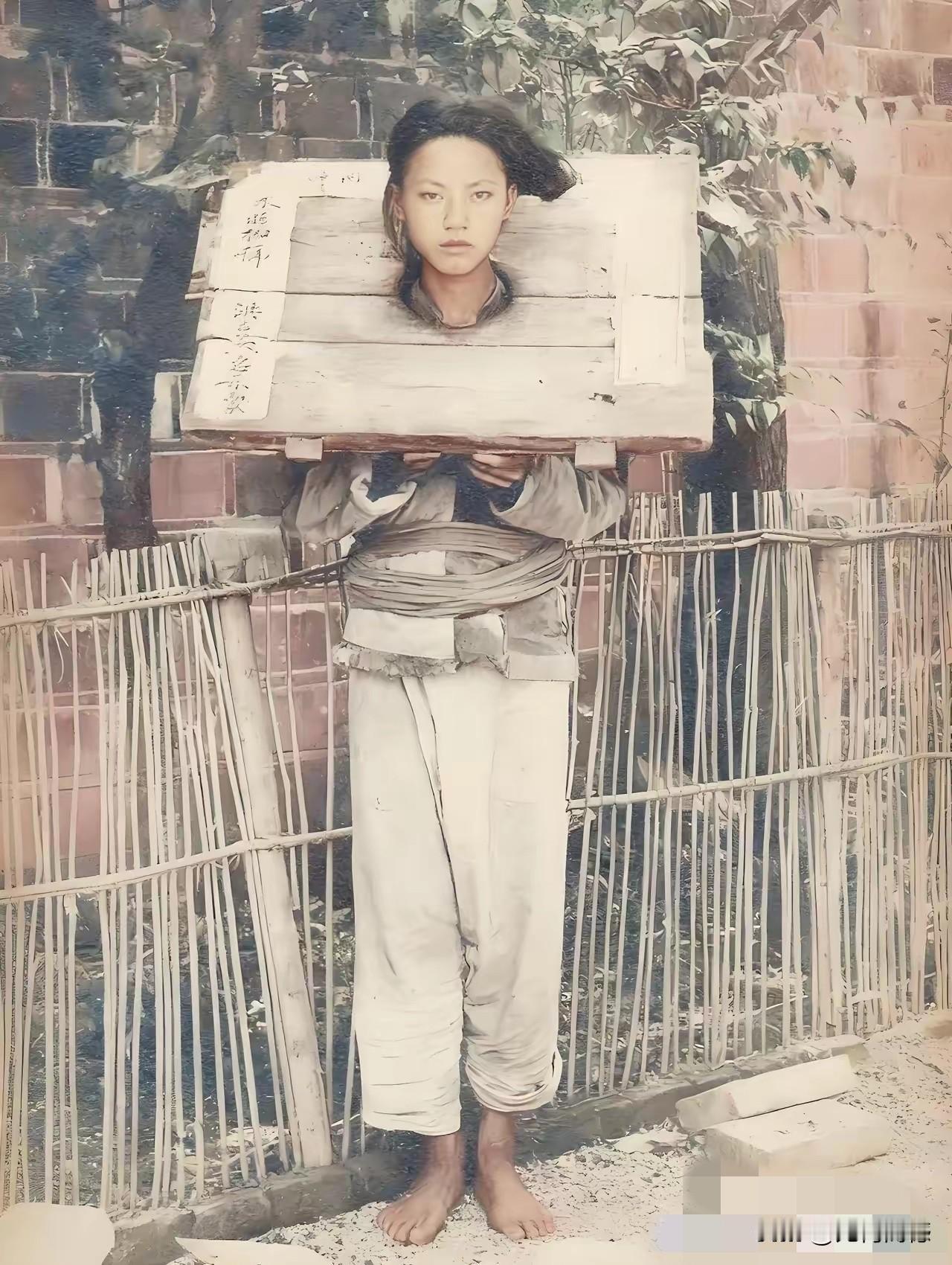

古代“温柔”的酷刑:用动物的舌头让人痛不欲生,富人更害怕 在那个讲究“体面”的圈子里,有一种刑罚,它不流一滴血,却能让受刑者在狂笑中把尊严和家产统统吐出来。这就叫“笑刑”。 对于穷人来说,笑刑就是死刑。脚底板涂上那是湖州特产的蜜,或者更讲究点用精炼的盐卤水。山羊那舌头,大家都知道吧?上面长满了倒刺,平时是用来刮草根吃的,舔在人最敏感的脚心,那感觉就像无数把钝锉刀在来回锯。穷人没什么好榨的,一般就是直接笑到失禁,膈肌痉挛,最后因为缺氧或者心力衰竭,一命呜呼。 但对富人,这可是“技术活”。 一位福建来的盐商,平日里养尊处优,此刻被固定得死死的。脚底板刚被刷上蜜,那山羊一舌头下去,他先是忍不住的痒,接着是狂笑。这时候,旁边的师爷就开始计时了。 一炷香过去,三百两银子没了。这盐商还在笑,但这笑声里已经带着哭腔了。肺部的空气被一点点挤压出去,想吸气却吸不进来,那种濒死的窒息感,比被人掐住脖子还难受。 撑到第四炷香的时候,据说这位盐商的肋骨都笑断了。那不是形容词,是物理层面上的骨折。由于剧烈的肌肉收缩,肋骨直接崩断,甚至可能刺破内脏。就在他眼看着要翻白眼的时候,他选择了妥协——签字画押,把名下的三座盐场,拱手送给了东厂。 所以你看,这哪里是刑罚,这分明就是暴力的资产转移。 我看有兄弟会问,这不就是挠痒痒吗?真能死人? 咱们得相信科学。去年《Journal of Military History》上更新的一组数据,专门复盘了这种生理反应。这在医学上叫“强制性狂笑”。当你的笑点被持续、高强度地刺激,你的横膈膜会一直处于痉挛状态。 这会导致什么后果?呼吸性碱中毒。 只要持续一分钟,你的大脑就会因为缺氧和血液酸碱度失衡产生幻觉。你会看到平时最怕的东西,你会感到心脏像要跳出嗓子眼。在冷战期间,至少有六个国家的情报机构把这招写进了审讯手册,代号虽然五花八门,但原理跟老祖宗用山羊是一模一样的。联合国的文件里,把这种不留伤痕的折磨称为“White Torture”。 古人用畜牲,今人用科学,说白了,就是同一根“温柔的鞭子”换了个手柄。 这种刑罚之所以让富人更害怕,核心在于它把“死亡”这个过程,拆解成了两步走。 第一步,是社会性死亡。它让你在极度的生理痛苦中,丧失所有的理智和尊严。你会在大庭广众之下失禁、求饶、鼻涕眼泪横流。对于那些平时把面子看得比命还重的达官显贵来说,这种形象的崩塌,比杀了他还难受。 第二步,才是生理性死亡。如果你舍不得钱,那就接着笑,直到肋骨刺穿你的肺叶,或者心脏直接罢工。 杀人容易,诛心难。笑刑,是一次性完成了双杀。 咱们再把视线往回拉一拉,聊聊这背后的逻辑。古代的统治者,其实比咱们想象的要精明得多,也冷血得多。 很多人读历史,觉得汉文帝废除肉刑是仁政,是“缇萦救父”感动了上苍。但最近出土的张家山汉简里的一些记录,可能会让你三观碎一地。 文帝那年确实废了砍脚、割鼻子的肉刑,但唯独留下了一个尾巴——宫刑。咱们熟悉的太史公司马迁,就倒霉在这个尾巴上。 为什么独独留下这一刀? 简牍里的账算得很明白:那几年宫廷预算赤字严重,而北边的匈奴贵族有个特殊的癖好,他们特别喜欢汉朝的宦官。每向匈奴出口一名“宦者”,能换回整整二十匹上好的战马。 看懂了吗?所谓的“法律改革”,背后藏着的可能不是慈悲,而是算盘。皇家发现,把人砍残了不仅没法干活,还得养着,是亏本买卖;但把人阉了,不仅能干活,还能当“高利润外贸产品”出口换战略物资。 人道主义?在巨大的利益面前,那只是利润换了一张好听的脸而已。 同样的逻辑,也适用于后宫那些听起来吓死人的酷刑。吕后把戚夫人做成人彘扔进厕所,武则天把对手剁了骨头泡进酒缸,你以为仅仅是女人之间的嫉妒? 太天真了。 这更像是一场向朝堂释放的信号灯:连皇帝的枕边人、皇家的血脉,我都能剁成盆景供人参观,你们这些外臣,最好掂量掂量自己的脖子有多硬。 这种时候,酷刑就不再单纯是司法手段了,它变成了广告位。后来明清两朝,为什么喜欢把凌迟这种极刑放在菜市口,甚至还允许外国使节旁观? 套路是一样的:舞台越大,震慑的成本就越低。 所谓“以儆效尤”,翻译成大白话就是“杀一赠百”的暴力营销。只要围观的群众够多,行刑台就是最好的广告牌,那血淋淋的场面,就是统治者打出的最醒目的Slogan。 说回笑刑。为什么我说它“温柔”?因为比起凌迟的血肉横飞,笑刑表面上看着确实“文明”多了。没有刀光剑影,没有断臂残肢,甚至受刑者还在“笑”。 但这种“文明”,恰恰是它最恐怖的地方。 它利用了人类生理上最本能的反应——怕痒,把它变成了一种致命的武器。它不需要行刑者有多高超的刀工,只需要一头饿了的山羊,和一罐子甜得发腻的糖浆。