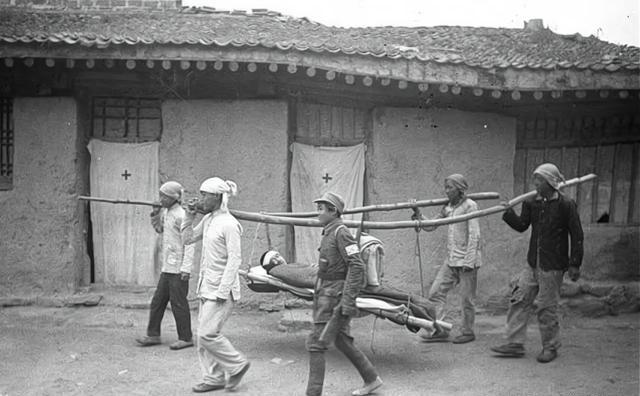

日本机场里,挤满了想要回中国的人。有人说:“再不回,就想想1937-12-13。”这话一下子就唤起了多少人的民族记忆!1937年12月13日,侵华日军攻占了当时的国民政府首都南京,接下来的六个多星期里,他们对中国同胞犯下了滔天罪行。 这种记忆从来不是书本上的铅字,而是刻在血脉里的震颤。南京老城南的巷弄里,89岁的王德顺总爱给孙辈讲奶奶的故事——1937年冬,奶奶抱着襁褓中的父亲躲在柴火堆,听着日军皮靴踏碎青石板的声响,直到天亮才敢探出头,却看见巷口李家婶子倒在血泊里,怀里还紧紧攥着没织完的虎头鞋。这样的故事,在南京的老城区里,曾是无数家庭的“传家宝”。 年轻一代虽未亲历,却在历史课上见过那张泛黄的照片:金陵大学医院的走廊里,美籍医生罗伯特·威尔逊在病历本上写下“12月17日,接诊第37名被强奸的妇女,年仅11岁”,钢笔尖划破纸页的痕迹至今清晰可见。每年12月13日,防空警报响彻南京城时,中学生们会在纪念馆的“哭墙”前驻足,指尖划过那些密密麻麻的名字——28000多个名字,像被时光凝固的呼救声。 为何一句“想想1937-12-13”能让机场的人们瞬间红了眼眶?日军军官中岛今朝吾的日记给出了答案:“不接受俘虏,决定全部处理。佐佐木部队今日处理约15000人”;山田栴二的战地笔记里,“全部杀掉”四个字被红铅笔重重圈住。外国传教士约翰·马吉藏在教堂阁楼,用摄影机拍下了日军像驱赶羊群般把平民赶向长江边的画面,胶片上的人影在炮火中一个个倒下,最后只剩浑浊的江水翻涌着血色。 这些不是遥远的传说,而是写进法律的真相。1947年南京军事法庭上,第六师团长谷寿夫站在被告席上,面对300多件证人证词,始终低着头——那些被烧毁的太平路商铺账本、被抢走的医院棉被残片、遇难者遗骨上的刀痕,都成了钉死他的铁证。同年4月26日,雨花台刑场的枪声,为30万亡魂讨回了迟到十年的公道。 2014年国家公祭日设立后,这份记忆有了更坚实的依托。每年这一天,南京长江大桥上的车辆会集体鸣笛,司机们摇下车窗,任凭寒风卷起眼角的泪;纪念馆的紫金草广场上,幸存者后代会种下新的花苗,让紫色的花瓣覆盖当年的焦土。更有《南京市国家公祭保障条例》划出红线:任何美化侵略、伤害民族情感的“精日”行为,都将受到法律严惩。 有人或许会问:如今中日早已建交,为何还要揪着八十年前的历史不放?在东京留学的安徽姑娘小林的话或许能回答——去年她在街头遇到右翼分子挑衅,是中国大使馆的工作人员第一时间赶到,递给她一面小国旗:“别怕,祖国接你回家。”那一刻她突然懂了,祖辈说的“没有国哪有家”,不是一句口号。 日本机场的人群里,有人攥着护照反复摩挲,有人对着手机里的家人视频强装笑脸,却在听到“1937-12-13”时瞬间哽咽。他们想回的,从来不止是地理上的祖国,更是那个能让祖辈不再躲在柴火堆里、能让孩子在课本上安心读历史、能让每个在外的游子挺直腰杆的“安全港湾”。 12月13日的防空警报每年都会响起,它提醒的从来不是仇恨,而是这样一个简单的道理:当太平路重新亮起霓虹灯,当夫子庙的秦淮河水映出游人笑脸,当海外华人遇到危难时手机上弹出“中国公民紧急求助通道”的提示——这一切安稳,都源于我们没有忘记那个冬天的苦难,更源于祖国早已从“任人宰割”长成了“参天大树”。 机场的广播里开始播报飞往上海的航班信息,人群中有人轻声说:“回家了。”这句话里,藏着八十年前30万亡魂的未竟之愿,也藏着每个中国人心底最朴素的信仰:祖国,永远是我们最坚实的后盾。