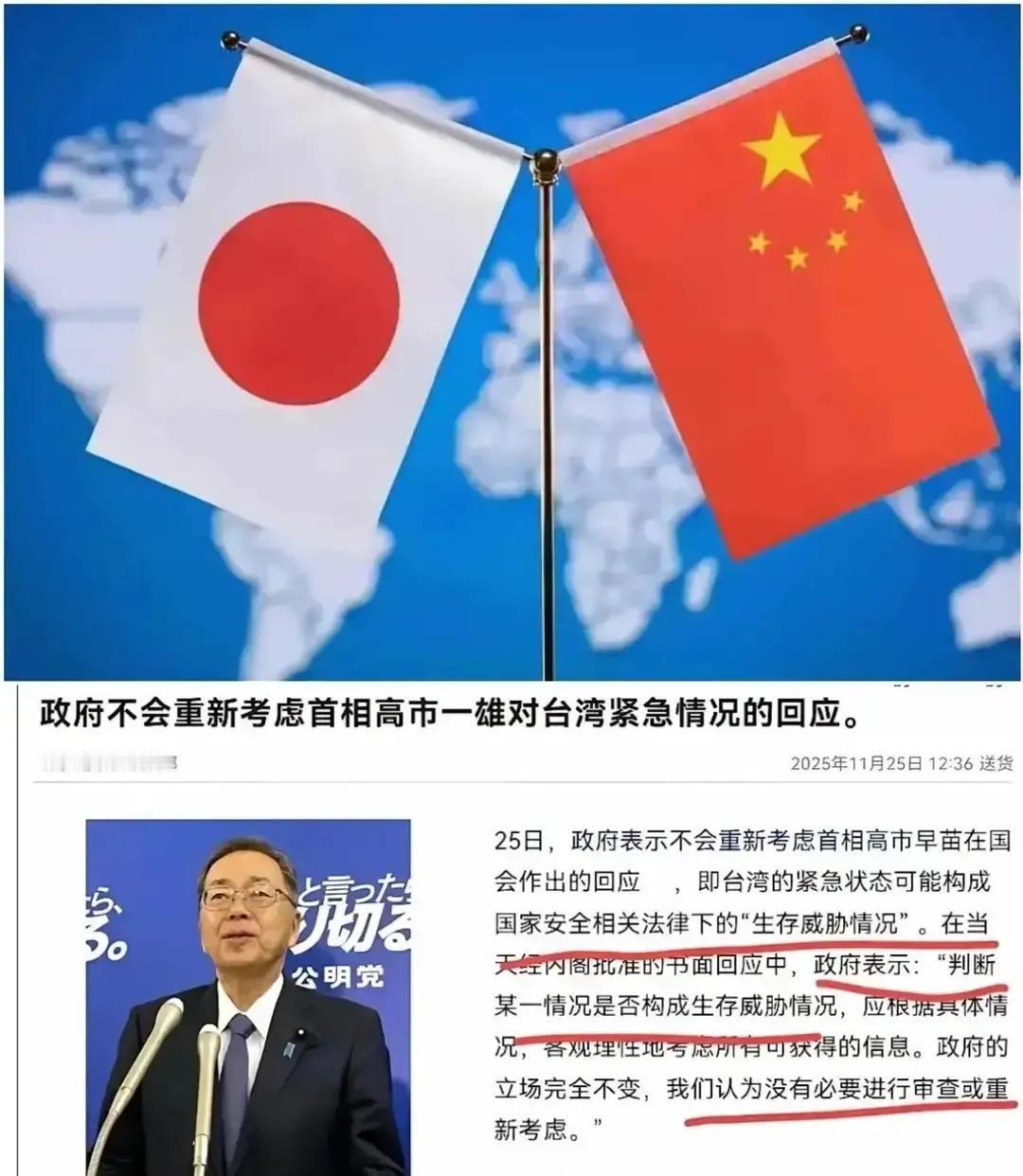

快讯!快讯! 这回韩国令人刮目相看! 痛心的是,人家在反日集会,而另一边在日本进行旅游盛会,还有学校友好交流。 向心力,凝聚力往往是一个国家,一个民族立于不败之地的基石。 上周在地铁里,我听到两个年轻人讨论去日本打卡,机票特价,两人一边刷攻略一边笑。旁边一位大叔忍不住插话,说这时候还去,不合适。车厢里一瞬间安静下来,谁也不愿让步。那一刻我意识到,很多人对同一件事,理解完全不在一个频道。 我表弟团队刚收到日本会展邀请,领导觉得是业务窗口,家里老人坚决不同意。他夹在中间,电话里问我该不该去。我没立刻给答案,只让他先确认三件事:公司有没有明确的出境指引,行业有没有合规要求,官方的风险提示是否更新。如果这三条都说得清楚,起码能少走错路。 悬念来了:准备出发前,公司突然让所有出境人员填写额外材料,还提示“行程可能影响晋升考核”,没人解释具体标准。同事们一时慌了,有人退票,有人硬着头皮继续。表弟也犹豫,怕错过商机,也怕踩线。 这类拉扯,说明沟通断层存在。到底是宣导不到位,还是规则不透明,还是评价体系只看结果不看路径?如果边界不清,个人就会用情绪替代判断,企业就会用临时通知替代制度,最后只有冲突,没有解决。 我的看法很简单:不能一刀切,也不能放任。处理这类问题,第一要依法依规,第二要信息公开,第三要后果可预期。企业要把“能去、不能去”的标准写清楚,附上证据链;学校的交流要有风险评估和替代方案;平台讨论要避开贴标签的冲动,多给事实与链接;个人做选择前,最好留存沟通过程,别让自己陷入“说不清”的境地。 我不赞同用“大数据随意拉黑”“一锅端扣福利”这类做法,短期看热闹,长期会伤规则感。更合适的是分级管理:对不同目的的出行设立风险等级,对关键岗位设立更高合规要求,对违反明文规定的行为进行可查询的惩戒与申诉通道。明确边界,才能让人做出理性的决定。 如果真的出现极端情况,谁承担风险?买了机票的个人,批准出差的经理,卖促销的旅行社,发布通知的部门,每个环节都不能缺位。把责任分清楚,比在网上互相指责更重要。很多冲突并不是立场不同,而是信息不对称与流程缺失。 反转在后面:表弟最后没去日本。他把预算转到国内行业展,重新梳理客户名单,线下跑了三城,竟然拿下两个订单。领导说他稳,老人也放心。他给我发消息,说原来避险不等于躲事,换路径也能把事做成。 我们在同一条船上,有分歧很正常,但别把对立当成流量指标。面对诱人的促销和不确定的风险,你会怎么选?是把短期爽快放在前面,还是把长期确定放在前面?留言告诉我你的判断,也许能给还在犹豫的人一个参考。