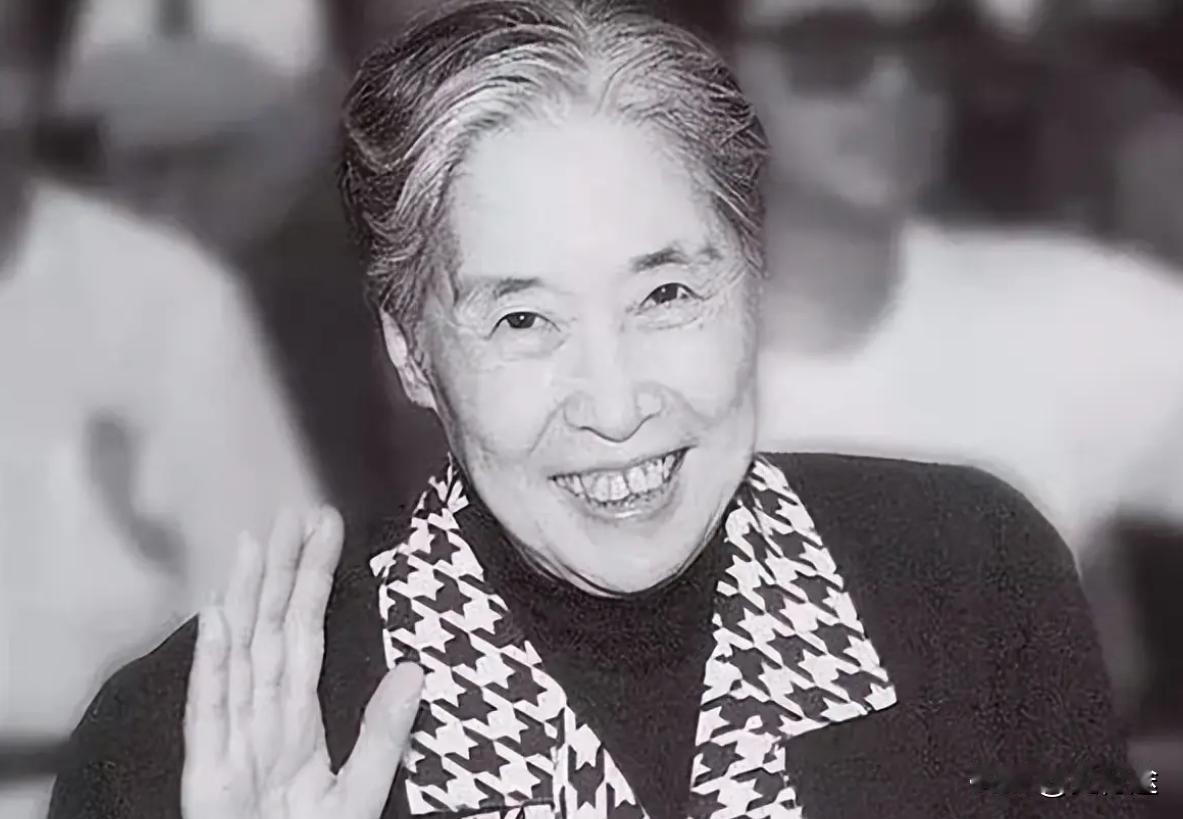

1978年,上海知青返城,妻女紧抱其腿,泪如雨下求求你别走。 那个冬天的林场土坯房里,马志强看着妻子苏丽丽冻得通红的手和女儿惊恐的眼神,心里像被林场的寒风吹得生疼。 这一幕后来成了他一辈子甩不掉的梦魇,当时他要是知道后来的生活会那样,可能就不会那么决绝地掰开那双手了。 1969年的火车汽笛声还在耳边响着,十九岁的马志强背着帆布包踏上西行列车。 父母往他包里塞了三个白面馒头,母亲红着眼说城里总比乡下好,可车窗外飘着的《知识青年之歌》又让他觉得自己正奔向伟大的事业。 这种矛盾的心情,怕是那一代知青最有体会,个人的命运突然就和国家的号召绑在了一起,想挣脱又找不到力气。 到了林场才发现理想和现实差着好几个山头。 土坯房四面漏风,顿顿都是玉米面窝头,可马志强偏偏成了这里的香饽饽。 他会修拖拉机,能给村民讲地球是圆的,村支书拍着他的肩膀说这娃是块教书的料。 本来想随便教教应付过去,后来发现村民们求知的眼神比啥都让人心里发热,尤其是村长女儿苏丽丽,总是第一个到教室,笔记记得比谁都认真。 1972年的春天来得特别早,苏丽丽在开满野花的山坡上跟他表白。 没有鲜花没有戒指,两个搪瓷缸子碰了碰就算定了终身。 婚后的日子过得像林场的小溪,平淡却也有奔头。 苏丽丽把土坯房收拾得井井有条,马志强的课堂从十个人扩展到三十多个,女儿晓华出生那年,他用攒了半年的工分换了块花布,看着妻女笑靥如花的样子,他以为这辈子就扎根在这黄土地了。 1978年秋天,返城的消息像长了翅膀飞进林场。 先是隔壁队的知青办了病退,接着听说上海的工厂开始招工,马志强的心像被猫抓似的。 苏丽丽看出他的心思,默默把攒的二十块钱塞进他口袋,说你走吧我不拦你。 这句话让他愧疚了好几天,可看着同批知青带回的上海照片,那些高楼大厦还是像磁石一样吸着他的心。 回到上海的头两年,马志强觉得自己像棵被移栽的树。 父母老了,工作不好找,好不容易在街道工厂谋了个差事,同事还总拿他的乡下经历开玩笑。 后来经人介绍认识了城里姑娘,本以为能过上照片里的生活,没想到人家嫌弃他身上的土腥味,连女儿晓华的照片都不让摆在家里。 1983年离婚那天,他站在南京路的人潮里,突然想起苏丽丽缝补衣服时专注的样子,搞不清自己到底在追求什么。 改革开放的春风吹遍上海滩时,马志强凭着在林场学的机械手艺,凑钱开了家农机配件厂。 九十年代末他成了别人口中的马老板,住上了三室一厅,可每到深夜总想起林场的土坯房。 女儿晓华后来考上了师范学院,成了乡村教师,这消息还是老家亲戚辗转告诉他的。 他想寄钱过去,苏丽丽却让人捎回话,说钱我们不要,你过好自己的日子就行。 2008年清明,马志强揣着一张银行卡回到林场。 土坯房变成了砖瓦房,苏丽丽两鬓斑白却还是那么利落,晓华抱着孩子站在旁边,眼神里没有恨也没有爱。 他把卡递过去说里面有一百万,苏丽丽没接,只是指着墙上泛黄的奖状说晓华得了市里优秀教师,这些比钱金贵。 那一刻,马志强突然明白,有些东西碎了就是碎了,用多少金子都焊不回来。 如今躺在上海养老院的单人床上,马志强经常翻看那本磨破了角的相册。 里面有苏丽丽穿着碎花袄的照片,有晓华第一次上学的背影,还有他和知青们在林场的合影。 窗外的黄浦江上轮船鸣笛而过,他总会想起林场的清晨,苏丽丽喊他吃饭的声音比任何汽笛声都动听。 如此看来,人生最珍贵的,往往是年轻时随手丢弃的东西,等明白过来想要捡回来,却发现早已被岁月埋得太深。 知青返城那段历史,像一道深刻的疤痕刻在共和国的皮肤上。 据后来的调查显示,当年约有十万知青在乡下成了家,返城潮中超过六成的婚姻破裂。 这些数字背后,是一个个苏丽丽和马志强的故事,是被时代洪流裹挟的普通人,用一生在偿还年轻时的选择。 很显然,我们无法评判谁对谁错,只能在回望历史时,多一份对命运的敬畏,少一些对选择的轻慢。