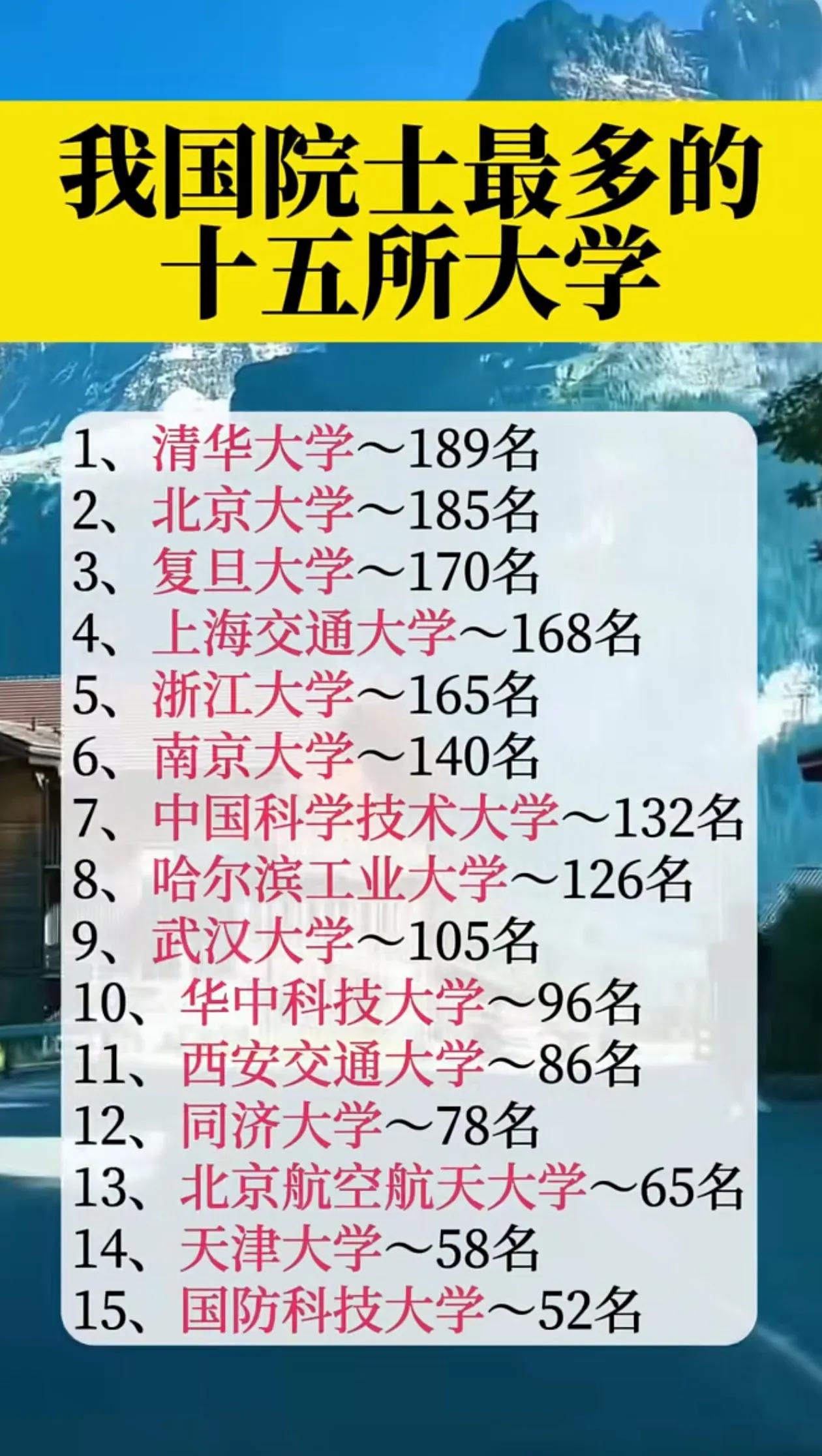

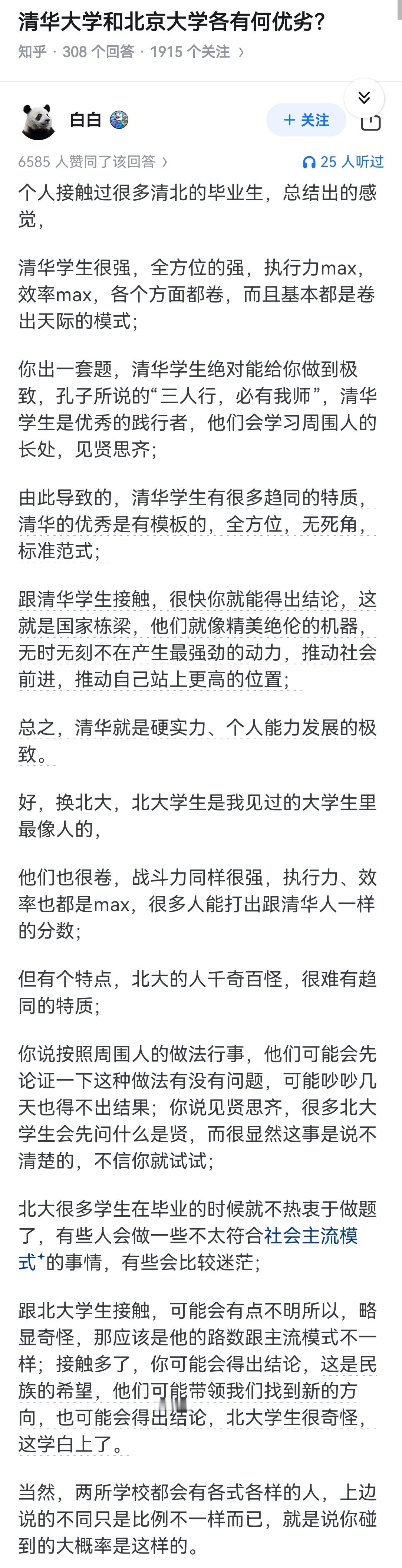

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 能被美国科学院“主动请进门”的人,全球也就那么几个,李爱珍的名字一出,很多中国科研圈的人才猛地意识到,她原来已经走到了这个高度。 有趣的是,这位顶尖专家,竟然连中国科学院院士都不是,此前三次评选,她统统失败。 1936年出生的李爱珍,从小就展现出对科学的热爱,1958年从复旦大学化学系毕业后,她一头扎进上海冶金所,开始了与半导体材料的不解之缘。 在那个物资匮乏的年代,她带领团队白手起家,从零开始搭建实验室。1980年代,她赴美学习分子束外延技术,这是当时国际上最前沿的半导体材料制备技术,学成回国时,她不仅带回了技术,还带回了与“分子束外延之父”卓以和的珍贵交情。 回国后,李爱珍一头扎进实验室,用了整整十年时间,成功研制出国产分子束外延设备,打破了西方的技术封锁。这项成果有多重要?打个比方,就像在芯片制造的“战场”上,我们终于有了自己的“冲锋枪”。 更令人振奋的是,2000年,她带领团队在亚洲率先研制出5至8微米波段半导体量子级联激光器,实现了“零的突破”,让中国成为全球第二个掌握该技术的国家,这项技术不仅在环保、医疗等领域大显身手,更是国防安全的重要支撑。 然而,这样一位功勋卓著的科学家,在申请中科院院士时却屡屡碰壁,从1999年到2005年,她三次提交申请,均因年龄超过60岁被挡在门外。 按照当时的规定,60岁以上的候选人需要6名院士联名推荐,而年轻候选人只需2名,这种看似“尊老”的规则,实际上成了一道难以逾越的门槛。 李爱珍的研究方向——分子束外延和量子级联激光器,在2000年代初期还属于前沿领域,国内同行中真正理解其价值的人并不多,这使得她在争取推荐时困难重重。 更让人无奈的是,国内院士评选长期存在“论资排辈”的现象,一些评审专家更倾向于支持资历深厚、团队庞大的候选人,而像李爱珍这样专注于基础研究、默默耕耘的科学家,反而容易被忽视。 她的实验室虽然在国际上声名鹊起,但在国内的“学术江湖”中,却缺乏足够的话语权,这种评价体系的偏差,让许多像李爱珍这样的“冷门”领域科学家吃尽苦头。 2007年,美国科学院外籍院士的头衔,像一道闪电划破了李爱珍头顶的乌云,这个被誉为“全球科学家最高荣誉之一”的称号,让全世界看到了她的价值。 美国科学院的评选标准很简单:只看科研成果的国际影响力,李爱珍在量子级联激光器领域的突破,让她成为亚洲首位获此殊荣的科学家。 这一消息传回国内,科研圈一片哗然。 许多人才惊觉:原来我们身边藏着这样一位世界级的科学家! 更令人敬佩的是,面对记者“是否因落选而遗憾”的提问,李爱珍只是淡淡一笑:“感谢祖国的栽培。”这句话背后,是一位科学家对国家的拳拳赤子之心。即便在最艰难的时刻,她依然坚守在国内实验室,带领团队攻克一个又一个技术难关。 值得欣慰的是,近年来中科院已经开始改革评选机制,强调破除“四唯”,注重实际贡献,2025年的增选指南明确提出,要向国家急需的关键领域倾斜,向长期奋战在科研一线的人员倾斜。 这让我们看到了希望:未来的评选,或许能更公平地对待每一位科学家,不再让年龄、资历成为绊脚石。 李爱珍的故事,让我们看到了真正的科学家精神,她71岁当选美国院士后,依然每天泡在实验室;80多岁高龄,还在指导学生做实验。 这种对科研的执着,比任何荣誉都更珍贵,她曾说:“科研是生命的绝大部分。”这句话,道出了无数科研工作者的心声。 李爱珍教授的故事,是中国科技发展的一个缩影。它让我们看到了老一辈科学家的坚韧不拔,也让我们反思评价体系中的不足。 在科技竞争日益激烈的今天,我们需要更多像李爱珍这样的“孤勇者”,更需要一个能让他们安心科研、公平竞争的环境。 正如她在获奖时所说:“荣誉属于过去,破解关键核心技术才是永恒的追求。”愿中国科技的未来,能涌现更多这样的科学家,也愿我们的评价体系,能真正成为激励创新的“助推器”。

用户10xxx50

对此案例中科院如何解释?而何祚庥之类的却堂而皇之的霸占着院士的位置,又如何解释???