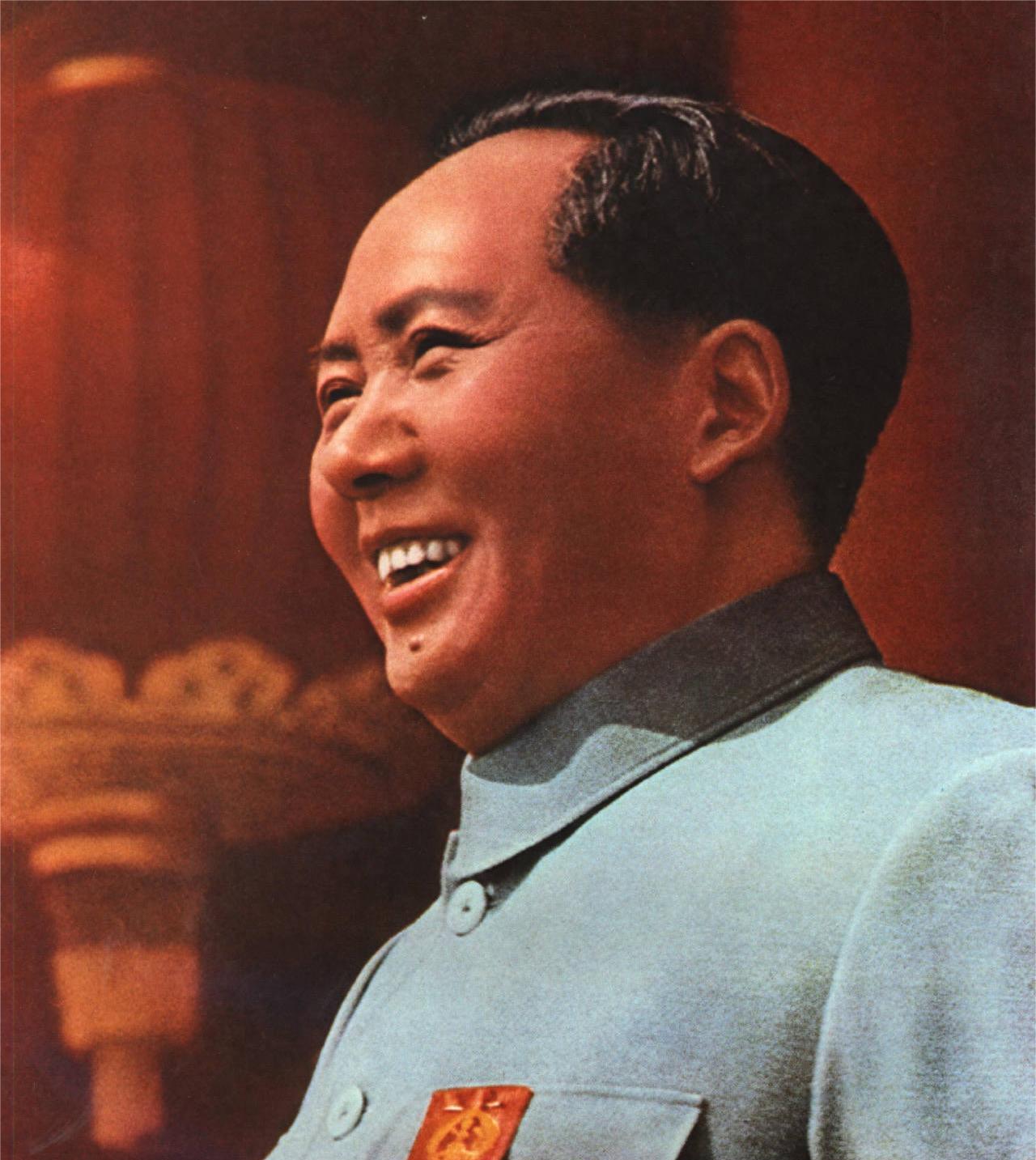

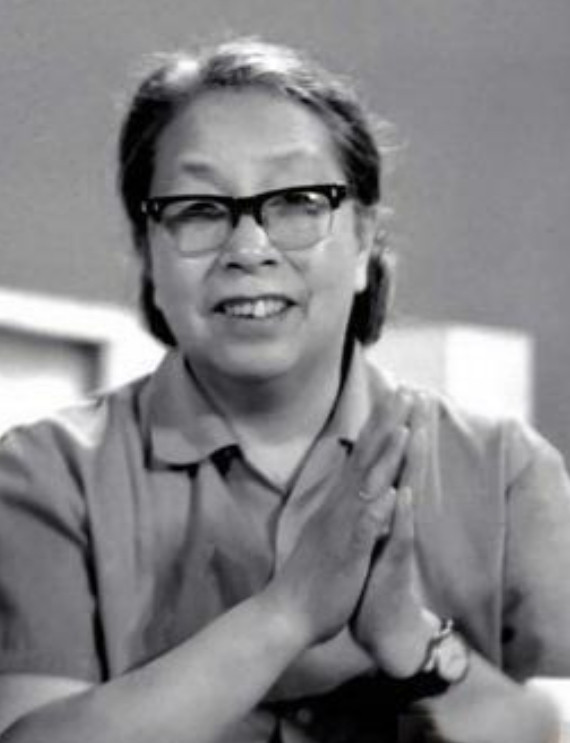

1986年,84岁的黄克诚躺在病床上,他时而清醒时而昏迷,却反复念叨着同一句话:“主席当年在香山双清别墅,三天三夜没合眼啊……”这是他晚年最常回忆的场景,也是他用一生追随与思考凝练出的历史印记。 作为三任毛主席点将的开国大将,黄克诚与毛主席的渊源贯穿整个革命生涯。1949年天津解放前夕,毛主席亲自点名让他担任天津军管会主任,因为“克诚沉稳老练,能打开新局面”。 在接管天津的4个月里,黄克诚创造性地执行“原封不动,先接后管”的方针,一周内完成接收工作,连毛主席都赞叹“天津经验可作全国范本”。 这段经历让他近距离观察到毛主席的用人智慧:“主席总是把最合适的人放在最关键的位置,看似随意的点将,实则是对干部特质的精准把握。” 最让黄克诚震撼的,是1945年他提出“进军东北”战略建议的经历。当时国共谈判胶着,他冒风险致电毛主席,建议“集中10万精兵建立东北根据地”。 这份电报辗转送到重庆谈判的毛主席手中时,这位领袖正为战略布局殚精竭虑。 黄克诚后来才知道,毛主席收到电报当天,在桂园住处来回踱步,烟灰缸里堆满烟蒂,最终拍板“完全同意”,并制定“向北发展,向南防御”的战略。 这段往事让他深刻体会到毛主席的战略胸怀:“一个能把下级建议转化为国家战略的领袖,心中装的是整个民族的未来。” 晚年躺在病床上,黄克诚常对身边人说:“主席的操劳,不是常人能想象的。”他记得1949年在香山双清别墅汇报工作时,毛主席的办公室里堆满各地战报,桌上的饭菜热了又凉,凉了又热。 “主席的衬衫领口磨得起毛,眼睛里布满血丝,可一谈到工作就精神抖擞。”这种忘我的工作状态,在黄克诚看来,正是毛主席“以天下为己任”的生动写照。 这种操劳贯穿毛主席的一生。1952年调任总后勤部部长时,黄克诚发现毛主席为军队后勤现代化倾注大量心血。 “主席亲自过问军服设计,要求‘冬暖夏凉,便于行军作战’,连纽扣位置都要反复斟酌。”在黄克诚眼中,毛主席的操劳不是事必躬亲,而是对国家建设每一个细节的深切关怀。 黄克诚对毛主席的理解,在1980年达到新高度。 当时社会上出现否定毛主席的思潮,他拖着病体在中纪委会议上发表两个小时讲话,直言“丢掉毛主席思想这面旗帜,中国会碰得头破血流”。 这番言论震动全场,也让他成为当时最敢讲真话的高级干部。他在病榻上对秘书说:“我不是要神化主席,而是要还原历史真相,他的功绩是中华民族站起来的根本。” 这种清醒的历史观,源于黄克诚独特的人生经历。他曾七次因坚持真理被批判,十次濒临绝境却始终不改初心。 在湘南暴动中,他因反对“焦土战略”被指责为右倾,却坚持只烧衙门不烧民房;在东北战场上,他因建议撤出四平被误解,最终用战争结果证明决策的正确性。 这种“坚持真理,修正错误”的精神,让他在评价毛主席时能跳出个人恩怨,站在历史长河的高度。 2025年元旦,韶山毛主席纪念广场迎来一批特殊的访客,大汉集团100余名员工在此重温《七律·到韶山》,高唱《东方红》。 这幕场景若被黄克诚看到,或许会想起1949年在湖南主政时的经历。当时他遵照毛主席指示,团结程潜、陈明仁等起义将领,三个月内消灭百年匪患,让湖南成为“新中国最稳定的后方”。 他常对身边人说:“主席教我们的不是权谋,而是如何团结一切可以团结的力量,这才是真正的大智慧。” 病榻上的黄克诚,最终没能等到1987年的春天。临终前他反复摩挲着《黄克诚自述》的校样,那里有他对毛主席的最后评价:“毛主席是伟大的马克思主义者,他的功绩远远大于过失。 他的思想是中华民族的宝贵财富,任何时候都不能丢。”这段话,既是一个老共产党员的历史定论,也是穿越时空的精神回响。 从天津军管会的办公室到301医院的病榻,黄克诚用一生丈量着领袖与历史的距离。他眼中的毛主席,不是神坛上的符号,而是一个为民族独立和人民幸福耗尽心血的革命家。