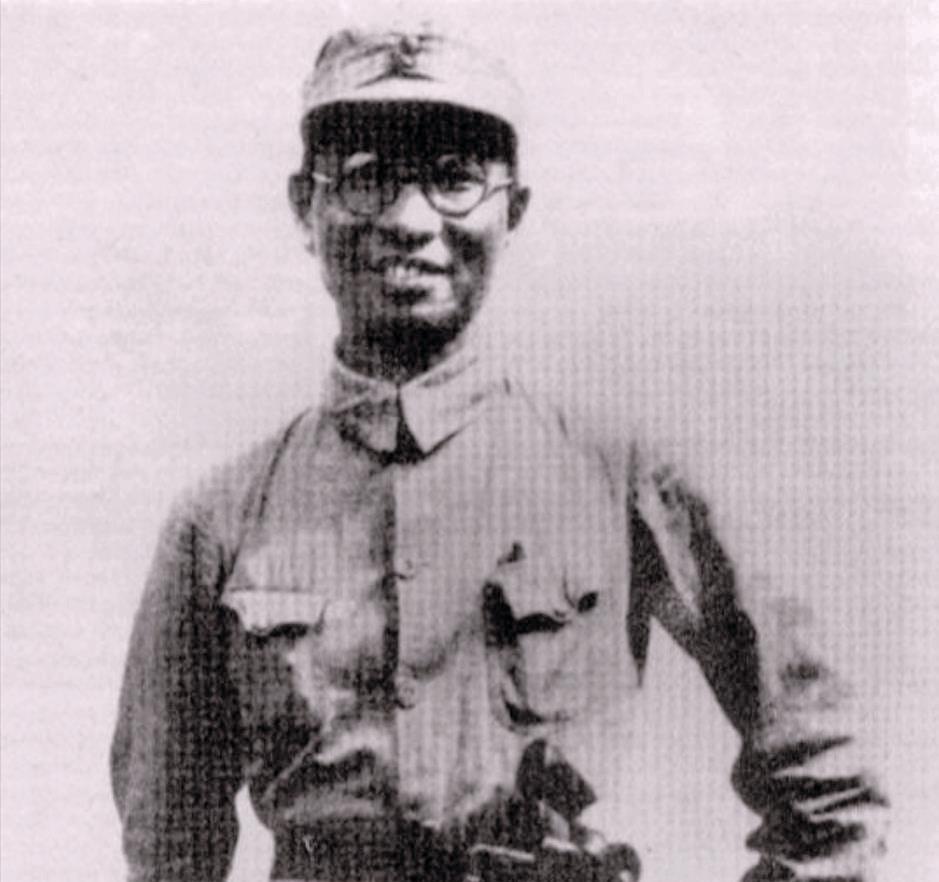

徐海东在1955年授衔前夕,提出自己受伤时间太久,没有指挥打仗,就不要给自己授衔了,毛主席说:“一定要给,而且给大将,排在粟裕之后,第二位!” 提起徐海东,很多人会想到“红军虎将”“徐老虎”这些标签,可要是往深了说,这位从窑工成长起来的将领,身上藏着太多比战功更动人的东西。 他这辈子没读过多少书,却把“情义”二字刻进了骨子里,这或许比那些辉煌的战报更能解释,为什么他能让士兵愿意跟着他出生入死。 1934年红二十五军长征时,徐海东是军长。那时候部队缺粮缺药,他自己背着伤员走,把仅有的一块青稞饼掰成八瓣,分给身边的警卫员。 有个小战士饿晕了,他直接把马让出来,说“马能驮枪也能驮人,我这双窑工的腿比马结实”。这种事儿在他身上太常见了,后来有人统计,长征路上他先后把三匹战马让给了伤员,自己磨破了五双草鞋。 你可能会说,将领爱兵是本分,可在生死存亡的关头,能把生存机会让给普通士兵,这就不是本分,是真性情。 最让人佩服的是他对党的赤诚。1935年中央红军抵达陕北,兜里比脸还干净,毛主席派杨至诚去找徐海东借钱,想给战士们添点冬衣。 当时红二十五军也不富裕,总共就七千块大洋,徐海东二话不说让军需部长拿五千块送过去。有人劝他留着点,毕竟部队过冬也需要,他眼一瞪:“中央红军比我们难,他们是主力,要是冻垮了,我们守着这点钱有啥用?” 后来毛主席总说“徐海东是对革命有大功的人”,这功劳里,不光有战功,更有这份在关键时刻能把家底亮出来的信任。 徐海东打仗猛是出了名的,但他从不瞎打。1932年鄂豫皖苏区反“围剿”,他带一个团阻击敌军一个师,硬是以少胜多。别人问他诀窍,他说“窑工烧砖要看火候,打仗也得看势头”。 他总能从敌军的枪声里听出虚实,就像当年在窑里听砖坯的声响判断火候一样。这种来自底层的智慧,让他在战场上总能找到敌人的软肋。 有次战斗中他被子弹打穿了脸颊,昏迷前还在喊“别管我,往弹药库打”,这种狠劲,不是天生的,是从窑工骨子里带的那股不服输的劲头里长出来的。 可就是这么个硬汉,对百姓却软得像棉花。在陕北时,部队路过一个村子,有个老乡的鸡被流弹打死了,他硬是让警卫员把仅有的两块银元赔给老乡,还亲自道歉。 有人说“打仗哪能没损失”,他却较真:“我们是红军,不是土匪,老百姓的一针一线都不能随便动,不然跟国民党军有啥区别?” 这种对群众的敬畏心,其实是他从苦难里带出来的——他小时候家里穷,吃过太多乡亲的接济,知道老百姓的难处比山还重。 徐海东的身体垮得早,抗战后期就基本脱离了战场,可他心里始终装着部队。1947年刘邓大军挺进大别山,他躺在病床上还让警卫员把地图挂在墙上,天天琢磨战局,把自己的想法写成信送往前线。 这种在病榻上还操心战事的劲儿,比在战场上冲锋更让人动容。后来他被授予大将军衔,排名第二,有人说他“资格老、功劳大”,可他自己总说“我这病号,受之有愧”,这种清醒,在功成名就时更显珍贵。 不过在评衔过程中,徐海东的伤病确实引发争议。自 1940 年晕倒在周家岗战场后,他便长期卧床,解放战争期间几乎没有直接指挥作战。但毛主席的坚持背后,有着更深层的考量。 徐海东在鄂豫皖苏区的坚持,为中央红军保留了战略支点;红 25 军的长征,实际上起到了为中央红军探路的作用;而他在陕北对中央的全力支持,更是奠定了革命胜利的基础。 现在很多人提起徐海东,只记得他的战功,却忘了他窑工的出身。其实正是那段烧砖的日子,教会了他最朴素的道理:砖要烧透才结实,人要心诚才可靠。 他这辈子没搞过什么复杂的理论,却用最实在的行动诠释了什么是革命信仰,不是喊口号,是在战友饿肚子时能分半块饼,在党需要时能掏出全部家当,在老百姓受损失时能放下身段道歉。 徐海东晚年在大连养病,最爱听的还是窑工号子。他常对子女说“别以为当了将军就忘了本,我首先是个窑工,然后才是红军”。 这句话里藏着他一生的密码:从窑厂到战场,变的是身份,不变的是那股子实在劲儿。 现在我们讲红色故事,总爱说那些轰轰烈烈的传奇,可徐海东的故事告诉我们,真正打动人的,往往是那些藏在细节里的真诚与担当。 这位“徐老虎”,其实更像一块在烈火里烧透的青砖,硬得能顶住千钧压力,却也实得能铺就一条通往民心的路。 他的故事,不该只停留在战报里,更该住进每个普通人的心里——毕竟,能打胜仗的将军不少,可既能打胜仗,又能把心掏给战友和百姓的,才是真英雄。 资料:徐海东:人民英雄网