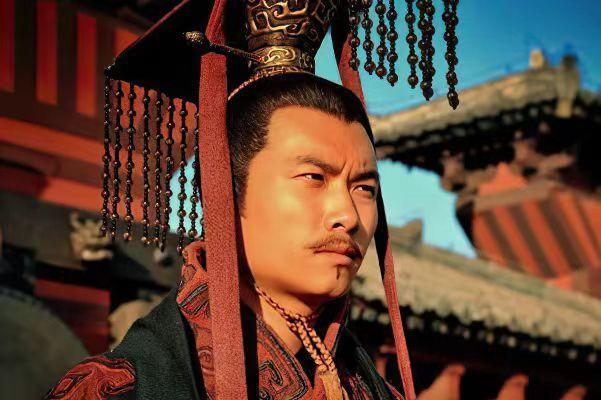

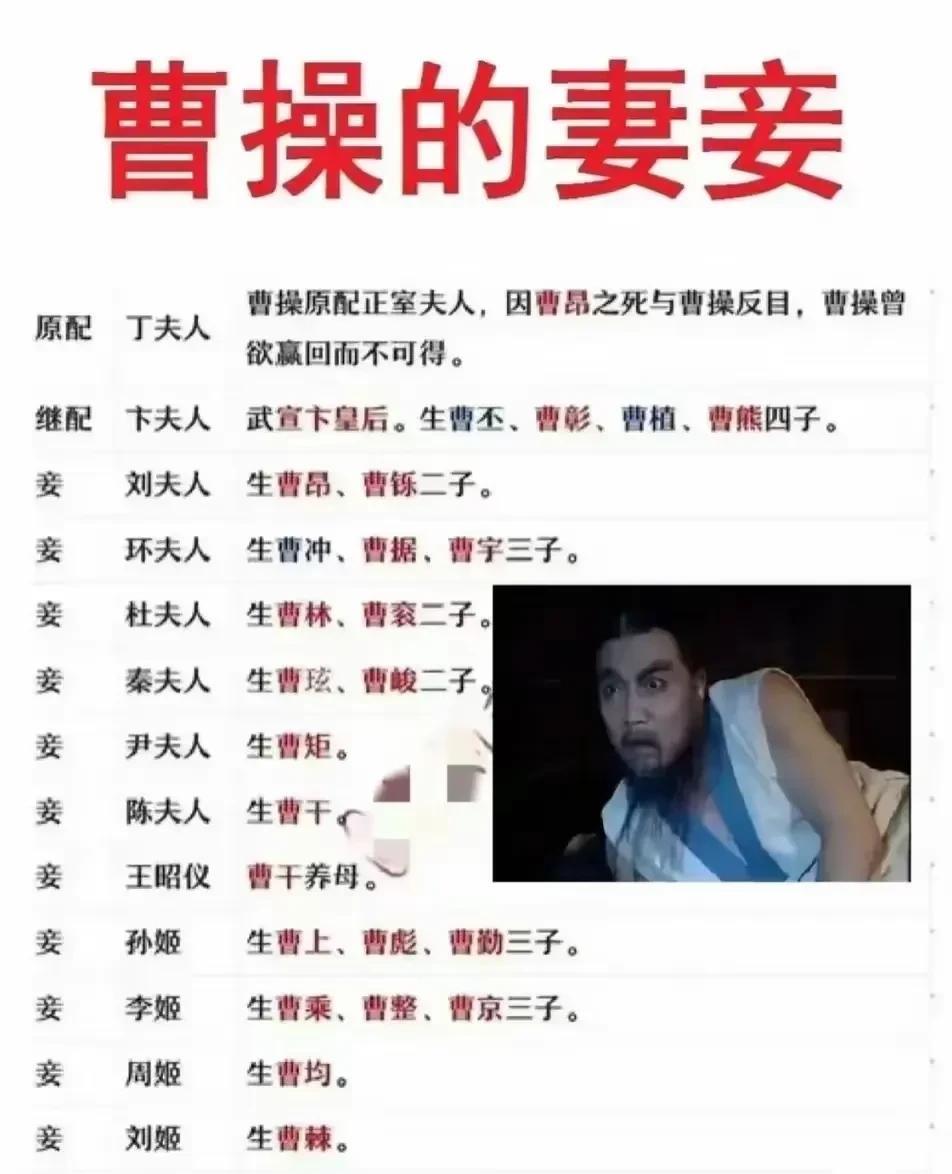

为何魏晋会走到门阀制度的窘境? 很多人提起魏晋,先想到的是名士风骨、饮酒谈玄,却少有人注意到,那些放浪形骸的文人背后,几乎都连着盘根错节的大家族——琅琊王氏、陈郡谢氏、清河崔氏……这些名字,正是魏晋陷入门阀窘境的关键。 要理清其中缘由,得从东汉末年的乱世说起。 当时黄巾军起义叠加军阀混战,朝廷掌控的户籍制度彻底崩坏,人口流离失所,土地兼并成了常态。普通百姓为求生存,只能依附豪强地主当佃客或部曲,而豪强则借乱世不断扩权,渐渐成了地方“土皇帝”。 就像曹操统一北方前,冀州袁氏能一呼百应,靠的就是几代积累的宗族势力与依附人口,这已然为门阀制度埋下种子。 曹丕建曹魏后,为拉拢世家大族推出“九品中正制”,这直接给门阀制度搭了制度框架。起初还讲“唯才是举”,可没多久,评定人才等级的“中正官”就被世家垄断,评定时先看门第再看才华,最后竟成了“上品无寒门,下品无士族”。 比如琅琊王氏,从王祥到王导再到王羲之,家族子弟代代做大官,并非全是天才,而是门第成了做官的“通行证”。这种选官制度固化后,普通读书人再努力也难跨阶层,世家大族却借垄断官场进一步巩固地位。 西晋建立后,司马氏本就靠世家支持篡魏,对门阀纵容到了极致。晋武帝不仅不抑土地兼并,还带头分封宗室功臣,让世家合法占有更多土地人口。 当时石崇与王恺斗富,用蜡烛当柴、锦缎铺路,靠的就是家族掌控的大量庄园与佃客——这些佃客要种地、服徭役、当兵,成了世家私产。 朝廷不仅不管,还出台政策护士族:子弟免徭役、不交税,犯罪还能减刑。这种“法律特权”,让门阀与百姓间隔了鸿沟,势力也越来越膨胀,连朝廷都要让三分。 到了东晋,门阀制度登峰造极,甚至有“王与马,共天下”的说法——琅琊王氏的王导,虽只是丞相,却能定皇帝废立,晋元帝司马睿见他都要起身迎。只因东晋本是南迁世家与南方本地士族共建的政权,司马氏没实力独掌权,只能与门阀共治。 当时太尉、司徒、司空等要职,全被几大世家垄断,王氏、谢氏、桓氏轮流执政,皇帝成了摆设。就像淝水之战,谢安以八万兵破前秦八十万,靠的是谢家掌控的“北府兵”——士兵多是谢家佃客部曲,只听谢家的,不听朝廷调遣。 这种“兵权被门阀掌控”的情况,让朝廷彻底没了制约门阀的能力。 其实魏晋走到门阀窘境,本质是乱世“权力真空”与“制度纵容”的结果。东汉战乱摧毁中央集权,给了豪强崛起空间;九品中正制与特权政策,让门阀合法垄断资源;司马氏为巩固统治对门阀的妥协,更让制度彻底固化。 最终门阀像大树根系,扎进魏晋社会土壤,吸干朝廷养分,也让时代陷入“阶层固化”——普通人难有上升机会,门阀子弟再无能也能享荣华。 这种失衡拖垮了魏晋,也为后来乱世埋了隐患。回头看这段历史便知:健康的社会,永远需要打破阶层壁垒的通道,一旦资源被少数人垄断,再繁荣的表象下,也藏着崩塌危机。