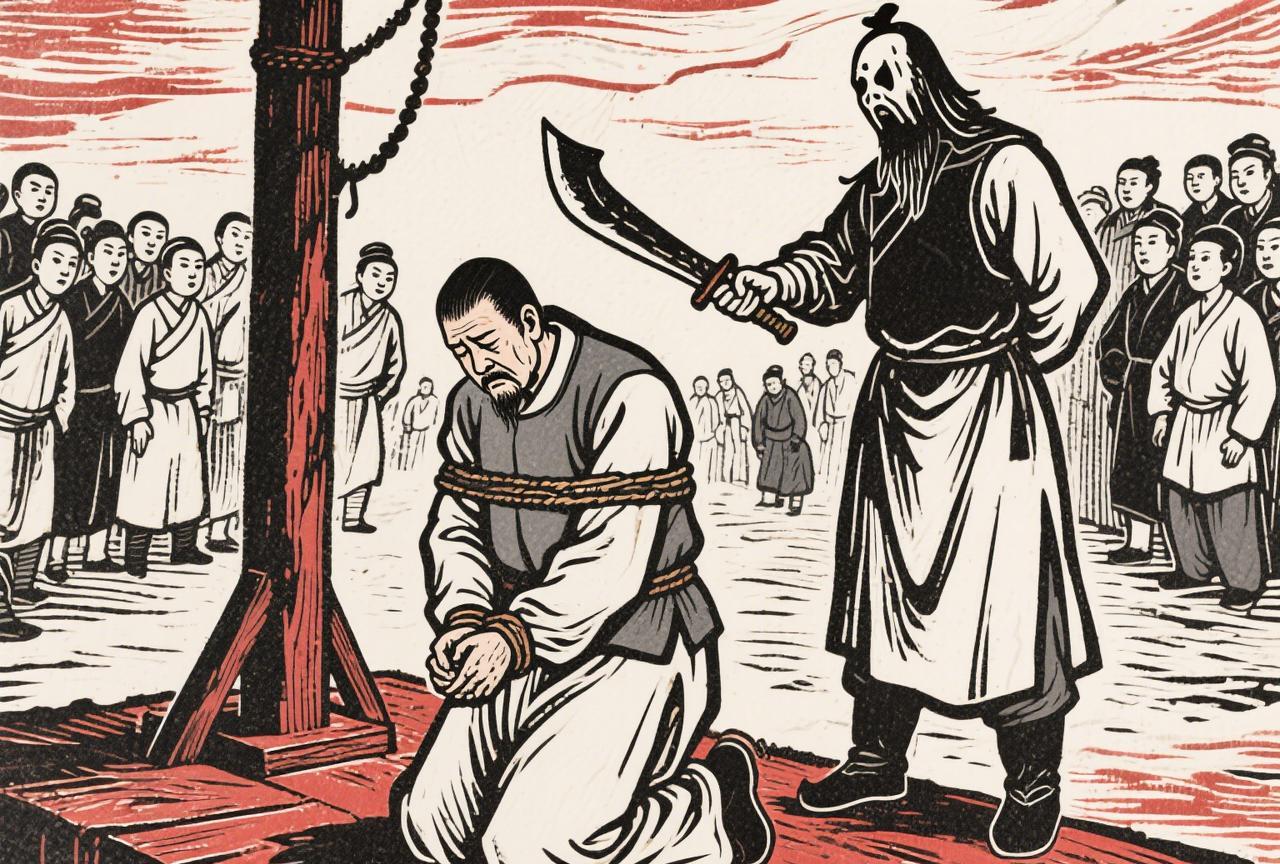

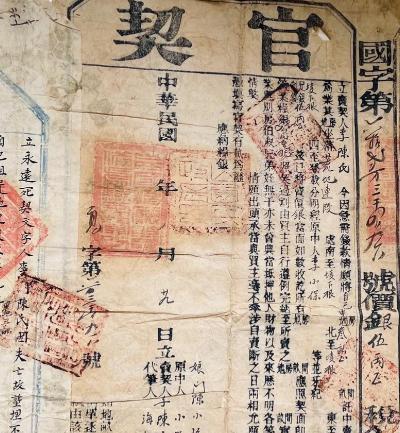

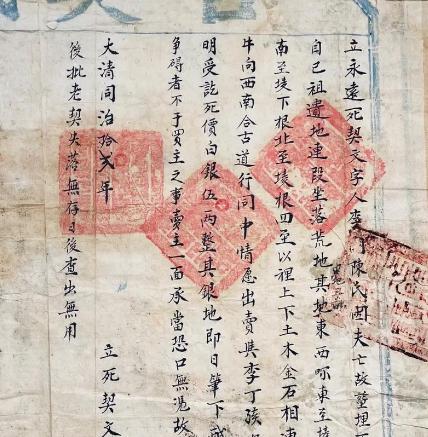

宋代“典卖田宅”时,契约需“连粘”官府印发的“契纸”,这“契纸”边缘的花纹有何讲究? 在宋代,如果你要典卖田宅,那可不像现在签个字按个手印这么简单,官府会要求你使用他们专门印发的“契纸”,并且把民间的契约文书“连粘”在这张契纸后面。 这可不是走形式,而是宋代土地交易制度的核心环节,其中契纸边缘的花纹更是暗藏玄机。 这种制度的形成并非一蹴而就,宋代以前,土地交易主要用民间自行起草的“草契”,但到了宋代,商品经济一发达,土地流转就跟走马灯似的,草契的漏洞也就暴露出来了。 比如《名公书判清明集》里就抱怨,民间私契常常“契式残缺,界至不明”,今天卖了明天赖账的事儿屡见不鲜,为了整治这乱象,北宋官府推出了“红契”制度,要求所有田宅交易必须使用官府印发的契纸,经过官方验证盖章后才算合法。 这就好比给契约上了一道“官方认证”的保险,谁也别想轻易抵赖。 契纸的材质也很讲究,用的是楮树皮做的楮纸,这种纸在唐代就已经是官方文书的首选,到了宋代更是成了契纸的“标配”。 楮纸纤维坚韧,耐磨损,还能防虫蛀,特别适合长期保存,而且,楮纸的制作工艺复杂,成本高,普通老百姓根本仿造不了,这就从源头上杜绝了假契的可能。 而契纸边缘那些看似繁复的花纹,正是这套制度中最精妙的设计,首先要说的就是它的防伪功能,这简直就是古代的“安全线”,宋代的防伪技术虽然没有现代这么高科技,但古人的智慧可不容小觑。 契纸边缘的花纹采用了复杂的砑花工艺,就是用刻有图案的木板在纸张表面压出凹凸的纹路,这种花纹就像现代钞票的防伪水印,每一张契纸的花纹都是独一无二的,而且制作工艺极其复杂,造假者根本没法复制。 比如宋代有一种罗纹笺,表面有细密的织品纹路,这种纹路需要经过多道工序才能完成,从选料到砑花,每一步都得由经验丰富的工匠来操作,如果有人想伪造契纸,光模仿这种花纹就得费老大劲,更别说还要搞定官府的印章和骑缝章了。 除了防伪,花纹在契约的物理完整性上也扮演着关键角色,相当于防止篡改的“物理锁”,契纸和民间契约“连粘”的时候,边缘的花纹会被故意裁成参差不齐的形状,就像拼图一样。 交易双方各执一半,等以后验证的时候,只要把两边的花纹对上,严丝合缝,那就说明契约没被篡改过,这种方法在宋代叫做“骑缝”,和现代的骑缝章原理一模一样。 清代地契就采用了“契尾剪开”技术,把官印和关键文字从中间裁切为两半,交易双方各持一半,验真时需严丝合缝拼接,宋代虽然没有这么复杂,但契纸边缘的花纹同样起到了类似的作用,如果有人偷偷撕毁或者替换契约的某一部分,边缘的花纹就会对不上,一下子就露馅了。 这些花纹的意义还不止于实用,更暗含着等级秩序的密码,是等级与权力的“可视化标签”,宋代的契纸根据交易金额和土地面积的不同,会使用不同等级的花纹。 普通老百姓的小宗交易可能用简单的波浪纹,而达官贵人的大宗交易可能会用龙凤纹或者云雷纹,这些花纹不仅好看,更是身份和地位的象征。 此外契纸上还会加盖官府的印章,这些印章通常也会带有特定的花纹,比如九叠篆,九叠篆是宋代官方印信的专用字体,笔画反复折叠,填满印面,既美观又难以仿制,印章和契纸边缘的花纹相互配合,形成了一套完整的权力符号系统,让契约的权威性一目了然。 这些花纹能发挥如此重要的作用,离不开一套严密的制作体系,先看原料把控,前面咱们提到,契纸用的是楮纸,这种纸的原料,楮树皮,可不是随便就能弄到的。 宋代官府专门设立了造纸局,垄断了楮树皮的供应,造纸局对楮树皮的质量要求非常严格,从种植到收割都有专人监督,而且楮纸的制作过程中还会加入一些特殊的材料,比如石灰和草木灰,这些材料不仅能让纸张更加坚韧,还能起到防腐防虫的作用。 制作流程也有严格规定,契纸的制作由专门的工匠负责,这些工匠都是经过严格筛选和培训的,他们从原料处理到纸张成型,每一步都得按照固定的流程来操作,不能有丝毫差错,更绝的是,宋代官府还实行了“工匠负责制”,每一张契纸上都会刻上工匠的名字和制作日期。 如果哪张契纸出了问题,官府可以直接找到责任人,轻则罚款,重则坐牢。这种制度让工匠们不得不兢兢业业,不敢有丝毫懈怠。 回望这些刻在契纸上的花纹,看似只是一些简单的装饰,实则是古代契约文明的精华所在。它不仅体现了宋代官府对土地交易的严格管理,更反映了古人在防伪技术和制度设计上的智慧。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)