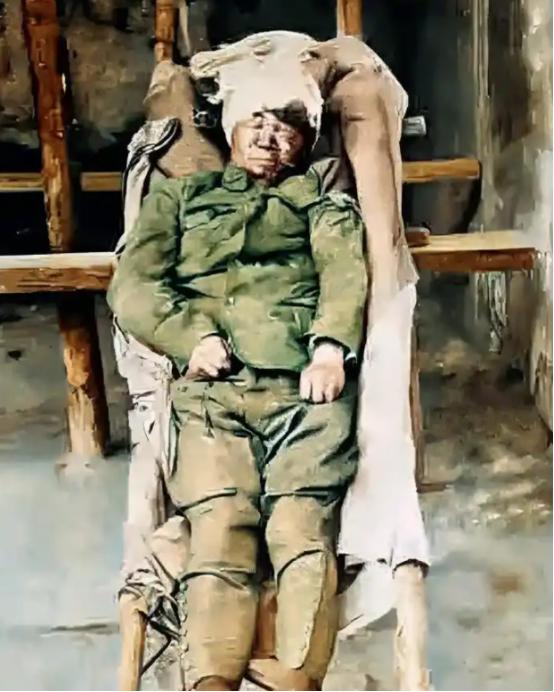

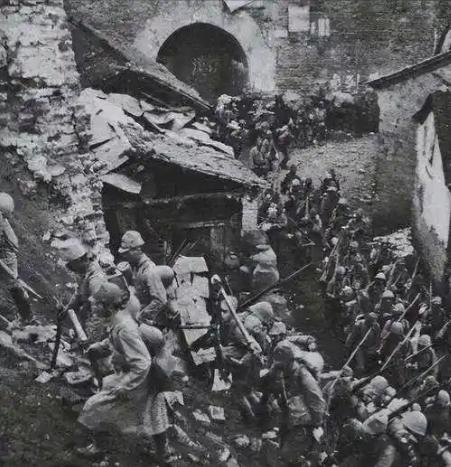

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片。 照片里,将军血染军装,绷带渗血,唯有双拳仍紧攥如持枪——这双不肯松开的手,藏着他从放牛娃到铁血将领的一生信念,也映照着中华民族抗战时的不屈风骨。 陈钟书的拳头,从少年时攥紧牧鞭开始,就藏着“不向命运低头”的韧劲,这份韧劲后来变成了军人的誓言。 1891年他出生在贫苦农家,兄妹8人里排行老二,早早辍学放牛养家,牧鞭磨破了手心,他也没松过劲。 16岁那年,听说滇军招兵,他扔下牧鞭就走,临走时跟同乡说“好男儿就该带三尺剑,立不世功”,这不是随口说说的空话,而是他刻在心里的誓言。 从炊事兵做起,他比谁都拼:练刺杀时在枪头挂砖头,手臂酸到抬不起来也不停;练行军时绑沙袋跑山地,脚磨出血泡就用布条裹紧继续走。 战友劝他“没必要这么苦”,他却说“平时多流汗,战时少流血”,后来得了“铁血教官”的名号,靠的就是这份对誓言的较真。 1937年全面抗战爆发,46岁的他主动请缨,出发前给家人磕头时,拳头攥得发白——他知道此去凶险,却没半点退缩,因为“吃国家饭37年,国难当头不能躲”。 次年台儿庄战役打响,他率领 542 旅死守阵地,整整五天五夜,日军的冲锋一波比一波猛烈,阵地前的尸体堆得越来越高,战士们的弹药也快打光了。 当日军发动第六次冲锋时,战士们看见平日里沉稳的旅长突然扔掉望远镜,操起刺刀就跃出了战壕,嘶哑的呐喊声穿透炮火:“跟我上!” 身后的战士们没有丝毫犹豫,端着刺刀紧随其后,金属碰撞的脆响、战士的怒吼、日军的惨叫交织在一起,成了战场上最悲壮的交响曲。 47 岁的陈钟书,身形早已不如年轻士兵矫健,却凭着多年的刺杀经验,枪起刀落间连续挑翻 14 个日军。 就在他准备迎向第 15 个敌人时,日军突然加强攻势,一颗榴弹呼啸而来,碎片瞬间穿透他的眼眶,又从后脑飞出。 身边的士兵冲过来想搀扶他,他却一把推开,用尽最后力气大喊:“不要管我,杀敌!” 声音越来越弱,直到彻底没了气息,他染血的手还死死攥着,保持着握枪的姿势。 随军记者冒着枪林弹雨穿过火线,拍下了那令人心碎的一幕:四位战士用临时扎起的担架抬着将军遗体后撤,他的拳头仍紧绷着,仿佛下一秒还要起身冲向战场。 生活里的陈钟书,拳头很少攥紧,反而常把掌心摊开,递出对战友、对百姓的温情。没人会想到,战场上令敌人胆寒的将军,平时穿的军装打满补丁,舍不得换一件新的; 每个月的薪水,他自己只留一点够吃饭的钱,剩下的全拿去接济阵亡战友的家属,有时家属哭着道谢,他还会不好意思地挠挠头,说“这是我该做的”。 下部队视察时,他从没有将军架子,会蹲在田埂上跟农民唠收成,也会和士兵挤在一个灶房里吃粗粮,士兵们说“陈旅长不像官,倒像家里的长辈”。 他牺牲前一晚写的家书中,没提自己的危险,只写“倭寇侵我河山,虐我同胞,吾辈军人当以死报国”。 字里行间没有豪言壮语,却满是对家国的牵挂,这份温情与战场上的血性,共同拼成了真实的陈钟书。 那张担架上的照片,之所以让人难忘,不是因为画面有多悲壮,而是因为那双紧攥的拳头,藏着太多值得铭记的东西:有少年时的誓言,有战场上的血性,还有生活里的温情。 陈钟书将军没看到抗战胜利,却用47年的人生,把“忠”与“善”刻进了骨子里。直到今天,再看这张照片,我们仍能感受到那份力量。 那是一个普通人在国难当头时,用尽全力守护家国的力量,也是中华民族永远不会褪色的脊梁。 信息来源: 大众日报|《血战台儿庄:兄弟连长诀别五圣堂》 凤凰新闻|《日军对弹药不足的陈钟书部发起冲锋,陈钟书身先士卒与日军展开白刃战》