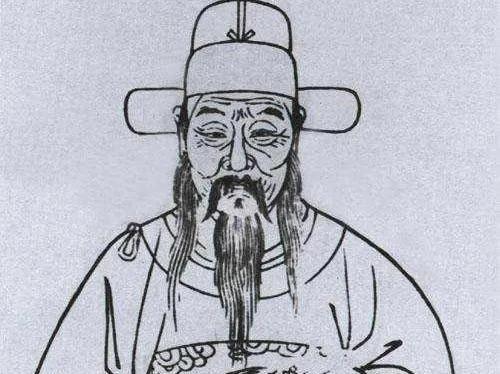

1402年,37岁的兵部尚书铁铉,被放进滚烫的油锅烹炸,油花溅起的声响里,混着太监们惊恐的尖叫。有人想拿铁叉把他的尸身翻过来,让脸朝着朱棣所在的宫殿,油锅却 “轰” 地炸开,热油烫得众人连连后退,那具焦黑的躯体,依旧背对着皇权所在的方向。 “忠臣孝子的肉,怎么会不好吃!”当铁铉咽下被割下的耳鼻,对着朱棣说出这句话时,应天宫殿里的空气仿佛都凝固了。 37岁的他,此刻已被折磨得血肉模糊,却仍用最锋利的话语,刺穿了朱棣试图用酷刑摧毁的尊严。 这场发生在1402年的残酷审讯,不仅是两个男人的对峙,更是“君臣大义”与“皇权野心”的激烈碰撞,而铁铉用生命写下的答案,远比任何史书的记载都更震撼。 这个敢于直面朱棣酷刑的硬汉,早年曾是朱元璋眼中“可托重任”的栋梁。铁铉出身河南邓州,祖上为元朝回族人士,因朱元璋暂停科举、选拔国子生,他凭借熟读经史的才学进入国子监。 彼时朱元璋正着力清除开国功臣,急需文官参与军务,铁铉在都督府任职时表现突出,连朱元璋都亲自接见,赐予“鼎石”二字,期许他能成为大明的“稳固基石”。 这份赏识,让铁铉将“尽忠报国”四个字刻进了骨子里,也为他后来的选择埋下伏笔。 朱元璋去世后,朱允炆削藩引发朱棣“靖难之役”,铁铉的“鼎石”之责,终于在济南城迎来考验。当时朱允炆派耿炳文、李景隆征讨朱棣,却接连大败,李景隆更是损失十万兵马,丢城弃地。 铁铉本是负责运送粮草的官员,见军心涣散,他果断收拢溃散士兵,带着数千残兵驰援济南,彼时济南守将盛庸兵力空虚,城池已濒临破防,铁铉的到来,成了济南最后的希望。 面对朱棣的数万精锐,铁铉靠三次关键谋略,硬生生守住了济南。 第一次是“文拒劝降”:朱棣派人送信劝降,铁铉却让济南名士高贤宁写下《周公辅成王论》,痛斥朱棣叛逆,用道义瓦解其舆论优势; 第二次是“诈降诛敌”:朱棣引黄河水灌城,铁铉假意投降,在城门设下铁闸,险些当场砸死朱棣,虽未成功,却让燕军士气大挫; 第三次是“借灵御敌”:朱棣用火炮猛攻城墙,铁铉便在城楼悬挂朱元璋画像、放置灵位,朱棣顾忌“不孝”之名,竟不敢下令轰击。 这三招,每一招都精准击中朱棣的要害,也让济南城成了朱棣南下路上最难啃的“硬骨头”。 可铁铉终究没能挡住朱棣的野心。1402年,朱棣绕开济南攻占应天,朱允炆下落不明,燕军转头北上,济南城孤立无援,最终被攻破,铁铉被俘。 当他被押到应天面见朱棣时,始终面向南方直立不跪——南方是朱允炆所在的方向,这个姿态,成了他对旧主最后的忠诚。 朱棣本想让铁铉屈服,却没想到迎来的是更激烈的反抗,于是下令施以酷刑:先割去耳朵、鼻子,蒸熟后塞进铁铉嘴里,再问“味道如何”,试图从精神上摧毁他。 但铁铉的回答,彻底点燃了朱棣的怒火。“忠臣孝子的肉,怎么会不好吃!”这句话,不仅是对朱棣的嘲讽,更是对自身信仰的坚守。 朱棣见无法驯服铁铉,便下令将他凌迟处死,死后还将尸骨投入滚烫的油锅烹炸,想让他“永世不得超生”。更残忍的是,朱棣连铁铉的家人都没放过; 长子被发配充军,次子沦为官奴,妻子和女儿被送入教坊司,终生为娼——这场针对一个家族的迫害,暴露了皇权更迭背后的冷酷。 可即便如此,铁铉的精神仍未被磨灭。济南百姓感念他死守城池、保护数万百姓的恩情,偷偷为他立祠,尊他为“城神”,每逢节日便焚香祭拜; 而那锅炸开的热油、背对着宫殿的焦黑躯体,也成了民间传说中“忠义不屈”的象征。后来朱棣虽坐稳了皇位,却始终无法抹去铁铉留下的印记。 他可以摧毁铁铉的肉体,却无法摧毁百姓心中对“忠义”的敬仰。 600多年后再看铁铉的故事,我们看到的不只是一个忠臣的悲剧,更是一种精神的力量。 在皇权更迭的残酷游戏里,铁铉本可以选择投降,换取荣华富贵,可他却选择用最惨烈的方式,守护心中的“君臣大义”。 他的耳鼻、他的尸骨、他家人的遭遇,都是这场选择的代价,却也让“忠义”二字有了更沉重的分量。或许,这就是铁铉留给后人的启示; 有些信仰,即便要付出生命的代价,也值得坚守——因为它能超越皇权的威压,在百姓心中,永远流传。 主要信源:(齐鲁壹点——济南名士录丨他铁骨铮铮,成了济南的城隍,朱棣都得绕着走)