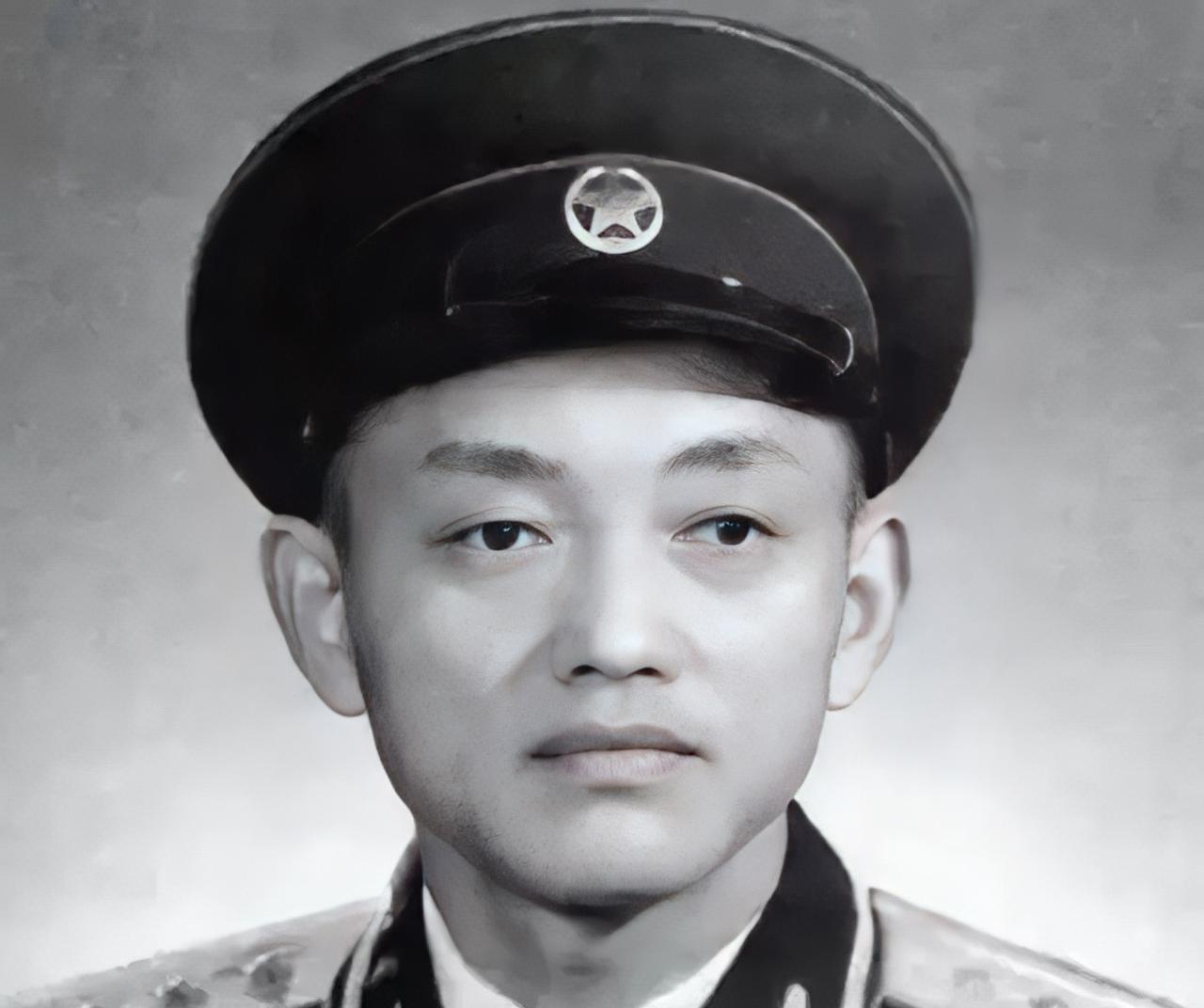

1951年,朝鲜战争中,我方只剩7名志愿军战士,在弹尽粮绝的同时还被200敌军包围,千钧一发之际,19岁小战士郑起用尽最后一丝力气吹响了冲锋号,竟给自己吹出了个特等功。 那声划破釜谷里上空的军号,至今还在军事博物馆里静静陈列着。长33厘米,宽10厘米,一把普通的铜制军号,却是国家一级文物。它在那个寒冷冬日创造的奇迹,成为了抗美援朝战争中最传奇的故事之一。 1951年1月3日的朝鲜战场,天寒地冻。郑起所在的志愿军第39军116师347团7连,接到命令夺取并坚守釜谷里南山阵地。 他们的对手是英军第29旅皇家来复枪团,一支装备精良、参加过诺曼底登陆的精锐部队。武器装备对比悬殊,志愿军最厉害的不过是迫击炮,而英军拥有坦克、装甲车和众多重武器。 战斗从凌晨打响,异常惨烈。英军凭借凶猛火力发起连续进攻,七连伤亡惨重。指导员张鼎先牺牲,排长们全部阵亡,连长厉凤堂身负重伤。 被通信员强行背离战场前,厉凤堂将手枪交给郑起,那意味着指挥全连的重任落在了这个19岁的司号员肩上。 郑起接过指挥权时,全连只剩下17个人。他把战士们分成6个小组,分散阻击敌人。没有弹药了,他们就滚下山坡,从敌军尸体上搜集子弹手榴弹;饿了就抓把雪塞进嘴里。一次次打退敌人进攻,身边的人也越来越少。 最后,阵地上只剩下7个人。弹尽粮绝,英军已经拥上阵地。战士们举起刺刀,准备与敌人肉搏。郑起想找件武器,却摸到了别在腰间的军号。 他后来回忆说:“阵地是战士们用血换来的!不能让敌人夺去!我就是牺牲,也要让首长和战友们再听一听我的号声。” 站在被炮火炸塌的战壕上,郑起用尽全身力气吹响了冲锋号。“嘀嘀哒嘀嘀嘀——”嘹亮的号声回荡在山谷中。令人难以置信的事情发生了:已经冲上山头的英军听到号声,突然愣住,随即停止射击,像逃命一样往山下狂奔。 郑起不停地吹,嘴唇吹破了,鲜血染红了军号。他一连吹了三遍,直到把敌人完全赶下山。这时他看到,347团主力已经赶到并将英军包围。英军仅有辆汽车逃脱,其余士兵在后面发疯似地跑。 团长和政委登上阵地,看到的是7个衣衫破烂、遍体鳞伤的士兵。得知是司号员郑起指挥战斗后,这位19岁小战士的传奇很快传遍全军。 为何一声军号能吓退精锐英军?李奇微曾在回忆录中描述:只要军号响起,中国士兵就如有了魔力般毫无畏惧地向前冲,这时候联军总会被打得潮水般溃退。 毛泽东总结抗美援朝战争经验时指出:“靠的是一股气,美军不行,钢多气少。”志愿军战士正是凭着这种向死而生的英勇决绝,形成了压倒一切的英雄气概。 郑起1932年生于黑龙江海伦县,童年极为艰苦。两岁时父亲病故,母亲改嫁,与爷爷相依为命,靠乞讨为生。13岁爷爷去世,他成了孤儿。1946年,东北民主联军到他家乡征兵,14岁的郑起结束了孤苦生活,加入解放军。 因为年纪小,郑起最初被分配到卫生队,但他强烈要求成为司号员。经过勤学苦练,这个不识乐谱的年轻人掌握了340多种号谱,成长为合格的司号员。 1948年锦州战役,他首次实战吹号,为了让全军听到号声,他爬到房顶上吹奏,被敌军炮弹击伤,左脸留下永久伤疤。 釜谷里战斗后,郑起荣立特等功,被授予“二级战斗英雄”称号。1951年10月,他作为志愿军战斗英雄代表回国参加国庆观礼,还受邀到毛主席家中做客。毛主席握住他的手,那双手又热又厚又软。 如今,郑起老英雄已经年过九旬。尽管意识有时模糊,但清醒时他仍然常常回忆战场上牺牲的战友。他最希望的是革命的钢铁精神能代代传承下去。 那把创造了奇迹的军号,如今被收藏在中国人民革命军事博物馆,与它一起陈列的是79面锦旗、26枚勋章、64个奖杯。每个物件都承载着感人肺腑的战斗故事,诉说着那场战争的残酷与英雄们的无畏。 为什么军号声能有如此魔力?因为它不仅是号声,更是志愿军战士“一不怕苦、二不怕死”的战斗精神的象征。这种精神让敌人闻风丧胆,让我们赢得了那场实力悬殊的战争。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#志愿军楷模# #老志愿军# 国内权威媒体报道信源: 中国军网——《7名战士坚守阵地,他用这把军号吓退敌军》