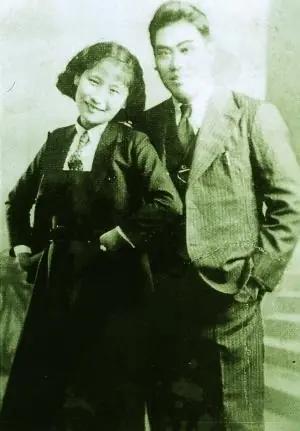

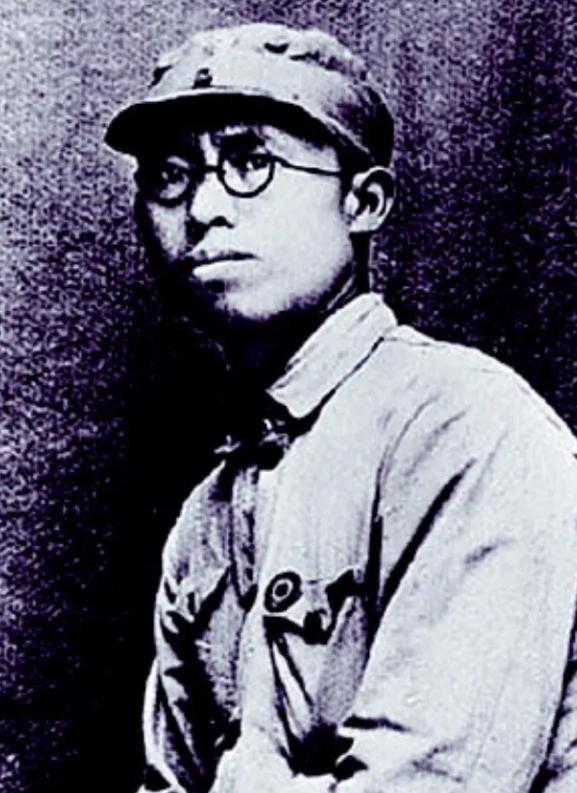

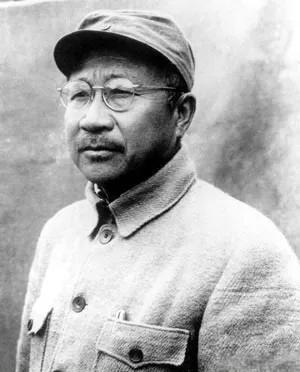

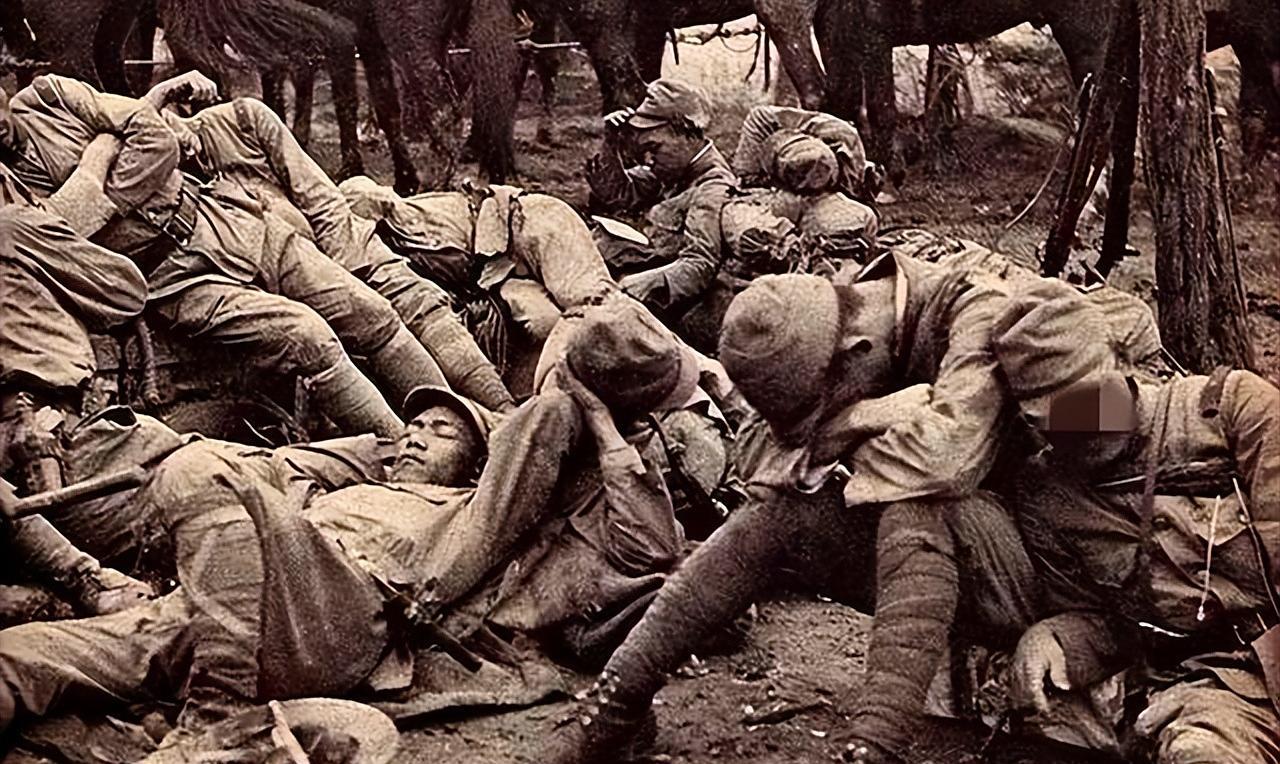

1941年6月,国军少将陈中柱战死后,头颅被日军割下带走。陈中柱怀孕的妻子,带着女儿,冒死来到泰州,向日军司令当面索要丈夫的头颅。 陈中柱生在江苏盐城,农家出身,家境清寒,但骨子里有一股不服输的劲儿。读书、从军、教课,换过行当,却始终没离开“国家”这两个字。 从黄埔六期毕业后,他没走后门,也没往后方躲,而是主动请战奔赴前线。有人说他傻,但他明白,如果人人都躲,那国就真没了。 1937年全面抗战爆发后,他带着一帮兵在苏鲁皖一带打游击。他不是名将,没有“百万雄师”,但他硬是凭借手里的那点兵力,和日军周旋了好几年。 最有名的一仗,是台儿庄战役,他带队打得拼命,赢得漂亮。后来他被任命为鲁苏皖边区游击总指挥部第四纵队少将司令,驻守泰州,成为日军眼里的硬骨头。 到了1941年,局势更紧。副总指挥李长江投敌,劝降陈中柱未果。陈中柱不但没投降,反而带兵继续和新四军联手抗日。 这一下彻底惹怒了日军司令南部襄吉,直接悬赏五万大洋取他首级。五万大洋什么概念?在那个年代能买下半个村子,但陈中柱没后退,他知道,自己要是退了,手下的兵、身后的百姓都得遭殃。 6月初日军发起大“扫荡”,集中火力围剿陈中柱部队。战斗持续了整整三天三夜,在兴化武家泽,第四纵队弹尽粮绝,陈中柱亲自带头冲锋,结果被日军机枪扫中六弹,壮烈牺牲。 他的身形高大,太显眼,成了敌军眼中的靶子。有人说,他明知道冲锋会死,但还是冲了,因为他是司令,他不能先走,战后日军为邀功请赏,割下他的头颅,运回泰州司令部。 这就是战争最冷酷的一面:你拼了命保护的土地,可能一天就被践踏;你用命去换的尊严,敌人拿来当战利品炫耀。但也正是在这样的时刻,人性的光才最刺眼。 如果说陈中柱的死是战争的悲壮,那王志芳的行为,就是人心的震撼,当时她怀孕七个月,带着年幼的女儿,藏身在战场附近。 听到丈夫牺牲的消息后,她找到那具无头遗体,不哭不闹,只说了一句:“我得让他全尸入殓。”这不是简单的情感表达,而是一种对死者的尊重、对家国的坚持。她知道,丈夫死得其所,但不能让他死得不体面。 没人敢陪她去日军司令部。她不顾劝阻,穿上新衣(是朋友凑钱买的),带着孩子,孤身一人坐船闯入泰州。她没哭,也没求情,进门就报上名号:“我是陈中柱将军的夫人,我来要我丈夫的人头。” 据说南部襄吉当场愣住了,他见过抗日将领,见过流亡百姓,见过俘虏,但没见过一个挺着大肚子的女人,敢站在他面前要头颅。 对手不光是敌人,更是恐惧,但王志芳没有一丝退缩,反而让敌人畏惧。南部假装焚香行礼,才把陈中柱的头颅还回去。那颗头颅被泡在药水里,装在瓷瓶中,王志芳接过后,回家亲手擦干净,用针线将其缝回遗体,让丈夫入土为安。 这是战争史上极少见的一幕,不靠武器,不靠军队,而靠一个女人的尊严和勇气,取回了一个将军的尊严,这不是传奇,是血淋淋的现实,是那个时代千千万万个中国家庭在抗战中承受的代价和选择。 陈中柱后来被追赠中将,列入民政部首批抗日英烈名录,他的墓被迁入盐城烈士陵园,他的事迹被写进教科书,他的名字被刻在纪念碑上。 他的家乡建了中柱中学,颁发中柱奖学金,2025年还专门为他演了一出淮剧《燃尽硝烟》,他的遗腹子陈志从澳大利亚回来,在清明节祭拜父亲,这不是形式,而是一种延续。 历史不是墙上的雕像,也不是博物馆里的老照片,而是今天的我们,是否仍记得那些为国家付出生命的人,不管姓什么、穿哪种军装,只要是为了这个家、这个国,那就是英雄。 陈中柱不是第一个,也不会是最后一个,但他和王志芳的故事,给了我们一个清晰的坐标:在最黑暗的时刻,有人点燃了火,有人把头颅捡回来。 这世上从来没有从天而降的和平,只有不怕死、不怕痛的坚持。正如《金融时报》在回顾中国抗战时曾写道:“真正定义胜利的,不是战果,而是那些失去一切却不放弃信念的人。” 主要信源:(《人民政协报》2015年相关历史回顾及对王志芳亲属的采访)