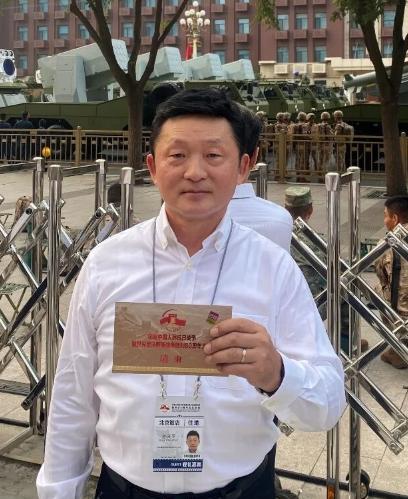

孙立人高龄去世,棺椁35年未下葬,儿子参加九三阅兵时提出要迁葬 —— 老将军1990年走的,享年90岁整。按照老派人说法,算是喜丧,可他的棺材却在台中一座仓库里停了几十年,一直没入土。不是家人不上心,而是“名分”二字卡着——政治风向一变再变,迁回大陆也好,就地安葬也罢,谁都怕拍板。直到2015年,小儿子孙天平登上九三阅兵的观礼台,看着坦克轰隆隆开过天安门,心里咯噔一下:老爷子该回家了。这话一出口,两岸媒体瞬间炸了锅,“抗日名将”“棺椁35年”“落叶归根”几个词轮番上热搜,仿佛一部尘封的纪录片突然被按了播放键。 孙立人是谁?年轻人可能一脸懵,可提起“中国远征军”“仁安羌大捷”,历史课本里还是有他一席之地。1942年,他带着新38师在缅甸以少胜多,救出7000多名被围英军,洋媒体直呼“东方隆美尔”。抗战胜利后,他却在岛内被软控33年,罪名莫须有,连副官都不能随便见。软控期间,他在自家院里种玫瑰、养鸡,逢人笑呵呵,可夜里常对着北方发呆。家人回忆,他最爱说的一句话是:“我打仗是为了中国人不打中国人。”听者只能点头,谁也不敢接下文。 棺材停在台中仓库那些年,孙家后人逢年过节都得去“看老爷”。仓库没空调,铁皮屋顶夏天能煎蛋,冬天又冷得结冰,儿孙们怕遗体受潮,自费买除湿机、添干燥包,一晃三十多年。孙天平说,小时候觉得那地方像神秘基地,长大才懂,那是老爷子最后的“兵营”——只是没有敌人,只有时间。每次磕头,他都暗暗许愿望:总有一天,要把父亲送回广州老家,让老将军再听一次珠江轮船的汽笛。 2015年9月3日,抗战胜利70周年大阅兵,孙天平拿到观礼邀请函,心里扑通扑通。坦克方队经过时,解说员正好提到“仁安羌大捷”,他瞬间泪目:原来历史没忘记,是国家没忘记。当天晚上,他在宾馆写了一份迁葬申请,字数不多,却字字带火:“家父一生为国,临终愿望是归葬故土,望予以成全。”文件递上去,谁都不敢怠慢,国台办、广东省政府、台中市民政局连夜开视频会议,连殡仪馆都预留了档期。网友笑称:“一张申请,调动半个中国的编制。” 可迁葬哪有那么简单?手续、防疫、两岸条例,一道道关像当年的战壕。有人担心“政治化”,有人提醒“别被利用”,孙天平只能一遍遍解释:“老爷子只是落叶归根,不扛旗也不喊口号。”最头疼的是墓地选址,广州有好几处陵园愿意接收,可家属想葬在白云山脚下的“三元里抗英纪念碑”附近,说那是老将军少年玩耍的地方。专家争论:文物保护区能不能动?绿化用地怎么批?吵来吵去,最后还是广州方面拍了板:英雄归来,特事特办,绿化带上划两亩,墓碑高度不超过周边树木,既尊重历史,也兼顾生态。消息一出,网友又热闹:“英雄连房子都是限量款!” 迁葬那天,珠江口起了薄雾,像是老天故意拉上一层纱。灵车从机场出来,沿途车辆自发鸣笛,路边市民举手机拍摄,有人喊“孙将军,到家了!”墓园里,礼兵抬棺,棺盖覆着民国时期的青天白日旗——家属坚持“历史原貌”,大陆方面也尊重。下葬那一刻,孙天平掏出一朵干玫瑰,那是父亲软控期间种在台中庭院的最后一朵,他轻轻放在墓碑前:“爸,玫瑰回家了,您也安心。”现场一片安静,只有风掠过松柏,沙沙作响,像无数支笔在同时记录历史。 有人说,这场迁葬是“迟到的平反”,也有人说是“两岸破冰的小事”,可在我看来,它更像一次对老将军人生的“补票”——补的是尊重,也是记忆。孙立人一生最骄傲的是打日本人,最遗憾的是没再回故乡,如今故乡伸开手,把他从时间的仓库里接出来,安放在青草与石碑之间。历史书上的名字终于落地,不再只是铅字,而是珠江边的泥土香、白云山的鸟叫声。对后人来说,这不仅是“叶落归根”的温情,更是提醒:每一个曾为家国洒过血的人,都不该被忘记,也不该被辜负。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。