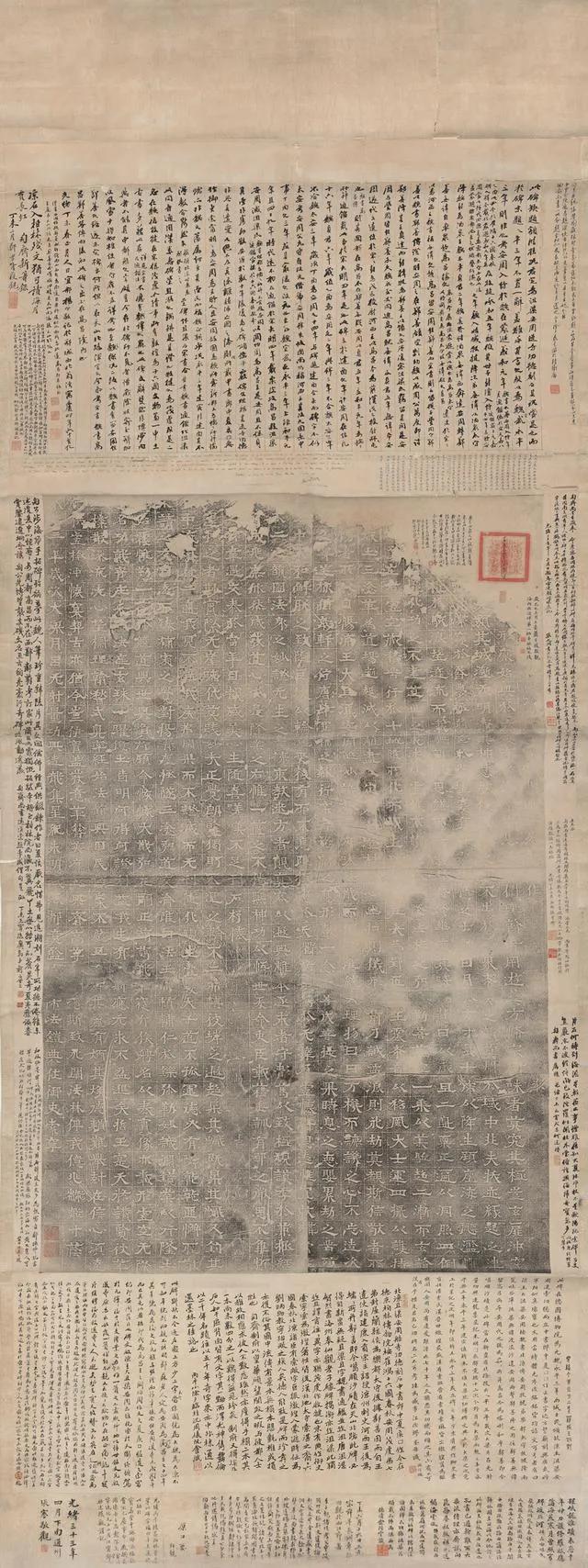

姜维北伐注定劳民伤财,他不是元老派,不是荊州派,不是益州派,他就是一个降将,注定无法统御各方力量注定失败! 当邓艾的残兵摸到成都城下时,远在沓中屯田的姜维正攥着一封伪造的撤军命令——他刚用诈降计拖住钟会10万大军,却没想到后主刘禅先一步投降了。这位从曹魏叛将熬成蜀汉大将军的“外来户”,最终自刎于成都,留下“吾计不成,乃天命也”的长叹。 网上总说姜维北伐是“穷兵黩武”,可翻开史书才发现:这个被骂了千年的降将,或许才是蜀汉最清醒的殉道者。 一、他是“蜀汉局外人”:三个细节看透身份困局 姜维的悲剧,从27岁归蜀那天就埋下了。 第一,连除个宦官都做不到。 他当上大将军后,发现宦官黄皓总在刘禅耳边吹阴风,克扣军饷、挑拨将相。姜维壮着胆子找刘禅:“黄皓乱政,该杀!”刘禅却摆摆手:“小奴而已,何须计较?”后来姜维干脆申请去沓中屯田——不是练兵,是躲黄皓。换作诸葛亮,黄皓早被赶出成都了,可姜维连这点权力都没有。 第二,老将们当面骂他“误国”。 《华阳国志》记过一件事:姜维打了败仗回成都,老将廖化堵在营门口冷笑:“兵者凶器,战者危事!你这是要把蜀汉往火坑里推!”廖化是谁?跟着关羽守过荆州,诸葛亮都夸他“忠勤”的老将。连他都看不惯,可见姜维在蜀汉军中多孤立。 第三,连诸葛亮儿子都反对。 诸葛瞻作为“太子党”核心,直接上书:“姜维好战无功,国势日衰!”要知道诸葛瞻是诸葛亮亲儿子,他都觉得姜维不靠谱,更别说益州本地士族了——人家祖祖辈辈在蜀地种地经商,凭啥要跟着你这个“魏国人”拼命? 二、11次北伐有多难?两个战场细节撕开真相 网上常说姜维“只会送人头”,可真看战史才发现:他的失败,多是“巧妇难为无米之炊”。 第一,缺人缺粮是常态。 蜀汉最鼎盛时94万人,能打仗的不过10万。姜维每次北伐,最多带3万兵——还要留一半守汉中。256年洮西之战,他靠3万精兵把魏将王经打得大败,斩首数万,可战后一统计:粮不够了!刚追了两步,士兵就啃树皮,只能撤退。 第二,队友总掉链子。 最憋屈的是段谷之战(256年)。姜维约好胡济带兵合攻狄道,结果胡济记错时间没来。两万蜀军被邓艾包了饺子,死的死降的降,姜维羞愧得自降三级。战后他在给刘禅的奏折里写:“臣本欲乘虚袭敌,奈援军不至……” 但要说北伐全输?也不对。他在陇西屯田十年,收了十几万人口,教当地人种地练兵,硬是把“魏土”变成了“蜀有”。司马昭灭蜀后都感慨:“蜀之陇右,民皆思汉。” 三、他真该背锅吗?换个视角看“以攻代守” 现在再看姜维,或许该说声“谢谢”——他用11次北伐,给蜀汉续了30年命。 首先,不北伐才是死路。 蜀汉地狭人少,躺平等死,曹魏随便派支偏师就能灭了。姜维说得直白:“不伐贼,王业亦亡;坐待亡,孰与伐之?”后来司马昭也承认:“蜀人未附,人心不稳。”姜维的北伐,是在给蜀汉“续气”。 其次,他是替烂摊子背锅。 后期刘禅宠信黄皓,朝政腐败到连军粮都敢克扣。姜维在前线拼杀,后方却在偷偷挖他墙脚。 最后,他的坚持是对理想的忠诚。 从27岁归蜀到62岁自刎,姜维在蜀汉待了35年。钟会伐蜀时招他投降,他直接骂:“我岂是反复小人?”最后诈降钟会,想拼个鱼死网破——哪怕失败,也要拉曹魏垫背。这种“明知不可为而为之”的劲儿,和诸葛亮“鞠躬尽瘁”有啥区别? 他不是罪人,是蜀汉最后的星光 历史总爱用成败论英雄,可姜维的故事告诉我们:有些坚持,无关输赢。他像一颗流星,用短暂的光芒,照亮了蜀汉最后的尊严。 #三国演义# #蜀汉# #姜维# #邓艾# #黄皓# #刘禅# #姜维北伐真的是徒劳无功,空耗国力吗#