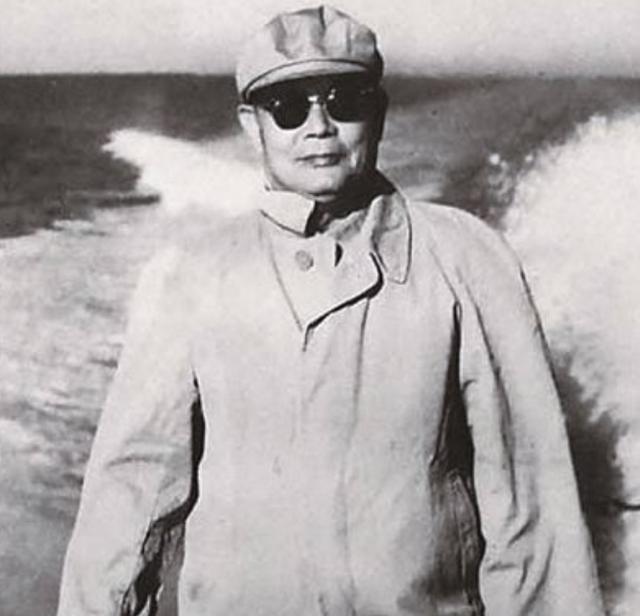

1955年全军授衔之前,刘少奇坚持反对给陈毅授元帅军衔,周恩来听闻此事,立马写了封信,为什么陈毅能被授予元帅军衔呢? 1955年,中国人民解放军首次实行军衔制,这事儿标志着军队正规化迈出大步。中央定下框架,按职务、资历和贡献评定,元帅是顶尖荣誉,得是战功卓著的老将才行。陈毅的情况有点特别,他资历深,但转地方工作后,军职履历不像朱德、彭德怀那么直观。 刘少奇反对的点很实诚,就是觉得制度得严格执行,不能随便破例,要不以后乱套。搜索历史资料显示,刘少奇在会议上强调评衔标准,包括指挥规模和军龄,陈毅在这些硬指标上边沿化。 但这里头的弯弯绕绕可不少。先说陈毅的资历,那真是实打实的老革命。他1923年就入党了,参加过南昌起义、湘南起义,红军长征时他留守中央苏区,坚持了三年艰苦卓绝的游击战争。抗日战争时期,他是新四军的主要创建人之一,先是任第一支队司令员,后来皖南事变后,又临危受命担任新四军代理军长,重建新四军军部,把队伍发展壮大到9万多人,在华中敌后战场打得鬼子闻风丧胆。解放战争时期,他是华东军区司令员、华东野战军司令员兼政治委员,参与指挥了宿北、淮海、渡江等著名战役,为新中国的建立立下了赫赫战功。这样的资历,怎么能说不深呢? 可刘少奇也是坚持原则的人,他认为评衔就得按规矩来。当时的评衔标准确实很看重指挥规模和军龄,陈毅虽然战功赫赫,但转地方工作后,军职履历确实没有一直在军队的那些老将那么亮眼。这就好比一场考试,虽然陈毅平时成绩很好,但最后几次大考没参加,难免让人觉得有点遗憾。 不过,周恩来的一封信起到了关键作用。周恩来在信里强调,陈毅一直是军事干部,当时还是中央军委委员。而且,考虑到历史形成的格局,如果不给陈毅授元帅军衔,那新四军乃至整个华东部队就没有一位元帅了。这可不行,新四军在抗日战争和解放战争中都做出了巨大贡献,必须得有代表。就像一个班级,如果某个小组成绩特别突出,总得有个代表来领奖,不然怎么体现公平呢? 再看看当时的大背景,1955年授衔的时候,中央其实有个不成文的规定,就是每个历史时期的主要部队都得有元帅代表。土地革命战争时期的红军三大方面军,抗日战争时期的八路军三个师和新四军,解放战争时期的五大野战军,都至少得有一位元帅。如果陈毅不授元帅,那新四军和华东部队就没人能代表了,这显然不符合历史事实。 还有一个重要因素,就是陈毅虽然转地方工作了,但他当时还是中央军委委员。按照《中国人民解放军军官服役条例》的规定,对创建和领导人民武装力量或领导战役军团作战、立有卓越功勋的高级将领,是可以授予元帅军衔的。陈毅作为中央军委委员,参与了军队的重要决策,而且他的贡献是全方位的,不仅仅局限于军事领域。 刘少奇反对归反对,但他也是顾全大局的人。当他看到周恩来的信,再综合考虑各种因素后,也不得不承认陈毅授元帅军衔是合理的。毕竟,评衔不仅仅是对个人的奖励,更是对整个部队历史贡献的认可。如果因为一些硬性指标就否定了陈毅的功绩,那对新四军和华东部队的将士们来说,也是不公平的。 最后,陈毅被授予元帅军衔,这既是对他个人功绩的肯定,也是对新四军和华东部队历史地位的认可。刘少奇坚持原则没错,但周恩来的一封信让大家看到了更全面的考量。历史就是这样,有时候需要坚持原则,有时候也需要灵活变通,这样才能更公正地评价一个人的贡献。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。