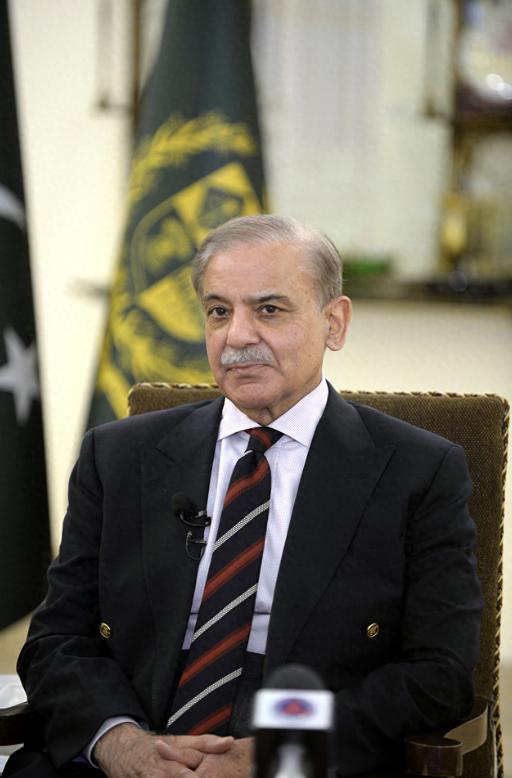

现在看来,不让蒙古国借道是对的!蒙现在很痛苦很难受,因为没有陆路和出海口。它想过没有80年前它独立时,中国痛不痛苦,难不难受?蒙古国最近确实挺难受的,没有出海口,经济进不去、资源出不来,连条像样的高速公路都指望不上。最近蒙古国那边确实不好过,各种消息看下来,一个字:难。难在哪? 蒙古国作为世界上典型的内陆国家,国土面积达156万平方公里,蕴藏着丰富的铜矿、煤矿和稀土资源,按理说本该成为资源出口大国。可现实中,这些矿产难以高效外运,成为经济发展最大瓶颈。缺乏出海口意味着所有货物必须依赖中俄两国港口转运,铁路运力不足,公路条件落后,导致运输成本居高不下。 2024年数据显示,蒙古国煤炭出口量虽达5000万吨以上,但边境卡车排队时常长达数十公里,延误让国际市场机会溜走。经济高度依赖矿业,占GDP比重超过25%,却因物流瓶颈,增长率徘徊在5%左右,远低于潜力。这种困境不是天灾,而是地理位置与历史选择的叠加结果。蒙古国试图通过多元化贸易缓解,但核心问题仍绕不开邻国通道的制约。面对全球能源转型,铜和稀土需求激增,它却只能眼巴巴看着资源卡在半途,无法变现。这提醒我们,国家发展离不开通达的动脉,否则再多金山银山也只是死物。 1945年,外蒙古在雅尔塔会议和中苏条约框架下举行公投,实现独立。那时中国刚结束八年抗战,国家百废待兴,东北和华北满目疮痍,粮食短缺,工业瘫痪。公投结果显示100%支持独立,苏联影响力主导下,外蒙古迅速融入苏联阵营,采用西里尔字母,经济模式全盘苏化,成为苏联的原料供应地。 这种分离不仅切断了中国的陆路联系,还让蒙古国在冷战中定位为缓冲区。独立初期,它享受苏联援助,年均投资占GDP 30%以上,建起数百家工厂和牧场。但这也埋下隐患:工业基础薄弱,产业链缺失,过度依赖单一市场。1991年苏联解体后,援助骤停,GDP暴跌20%,失业率飙升到10%。蒙古国从计划经济转向市场,私有化进程虽快,但腐败和外资垄断问题凸显。历史选择让它在分家时忽略了长远布局,如今回首,那份“独立”的喜悦已成今日的隐痛。中国那时承受的创伤,更像一笔未清的账,影响至今的边境稳定和资源格局。 近年来,蒙古国经济面临多重挑战,矿产出口虽是支柱,但价格波动剧烈。2023年煤炭价格从高峰跌落30%,直接拖累财政收入。缺乏高速公路和现代化铁路,国内运输效率低下,从乌兰巴托到边境需数日,成本占出口额15%以上。外资流入虽有起色,日本和韩国企业投资矿场超10亿美元,但多停留在勘探阶段,实际产能利用率不足60%。通胀率保持在8%左右,贫困人口占总数的28%,城乡差距拉大。 政府推出“草原之路”计划,旨在修建1000公里公路对接“一带一路”,但资金缺口达20亿美元,进展缓慢。疫情后遗症加剧问题,旅游业萎缩20%,畜牧业受气候变化影响,羊群死亡率升至5%。这些数据折射出内陆国的结构性弱点:资源型经济易受外部冲击,多元化尝试虽多,却难突破地理壁垒。蒙古国对华贸易额占外贸总额70%,煤炭和铜精矿出口90%销往中国,这本是互利,却也暴露依赖风险。一旦通道受阻,整个经济链条就颤动起来。 蒙古国多次提出借道天津港或旅顺港出海,寻求租借50年通道,以降低运费并直达太平洋市场。2024年总理访华时,此议题再度上桌,但中国强调战略安全,天津港作为北京海上门户,年吞吐量超2亿吨,容不得第三方自由进出。历史经验显示,类似让步易被外部势力利用,如冷战时苏联在蒙古的军事存在。 蒙古国“第三邻国”政策拉拢美日韩,获援助5亿美元,但地理距离让实质帮助有限,美国投资多为咨询而非基建。借道若成,将便利其资源出口,但也可能放大地缘风险,中国需权衡经济合作与国防底线。蒙古国经济命脉70%系于中国市场,这份 interdependence 要求双方在现有框架内深化协作,而非单方面让步。拒绝借道不是小气,而是大国责任的体现,维护核心利益才能长治久安。 苏联时期,蒙古国经济高度一体化,年出口到苏联的矿产品占总量的80%,换取机械和燃料。解体后,它仓促转向,1990年代GDP年均负增长7%,工厂倒闭上百家,工人下岗潮涌。转型中,私有化虽引入竞争,但寡头垄断资源,贫富差距扩大,基尼系数达0.39。教育和医疗体系崩坏,识字率虽高,但职业教育滞后,就业率仅55%。 如今,蒙古国推动数字化转型,投资光纤网络覆盖率达70%,但农村地区仍用卫星上网,速度慢成本高。畜牧业占就业40%,却面临沙漠化威胁,年损失草场10万公顷。国际组织援助虽多,世界银行贷款超15亿美元,但条件苛刻,附加环保要求延缓矿业开发。这些阵痛源于历史路径依赖,苏联遗产如苏式建筑和计划思维,至今制约创新。蒙古国需自省,当年独立时忽略的地理现实,如今成了发展的绊脚石。