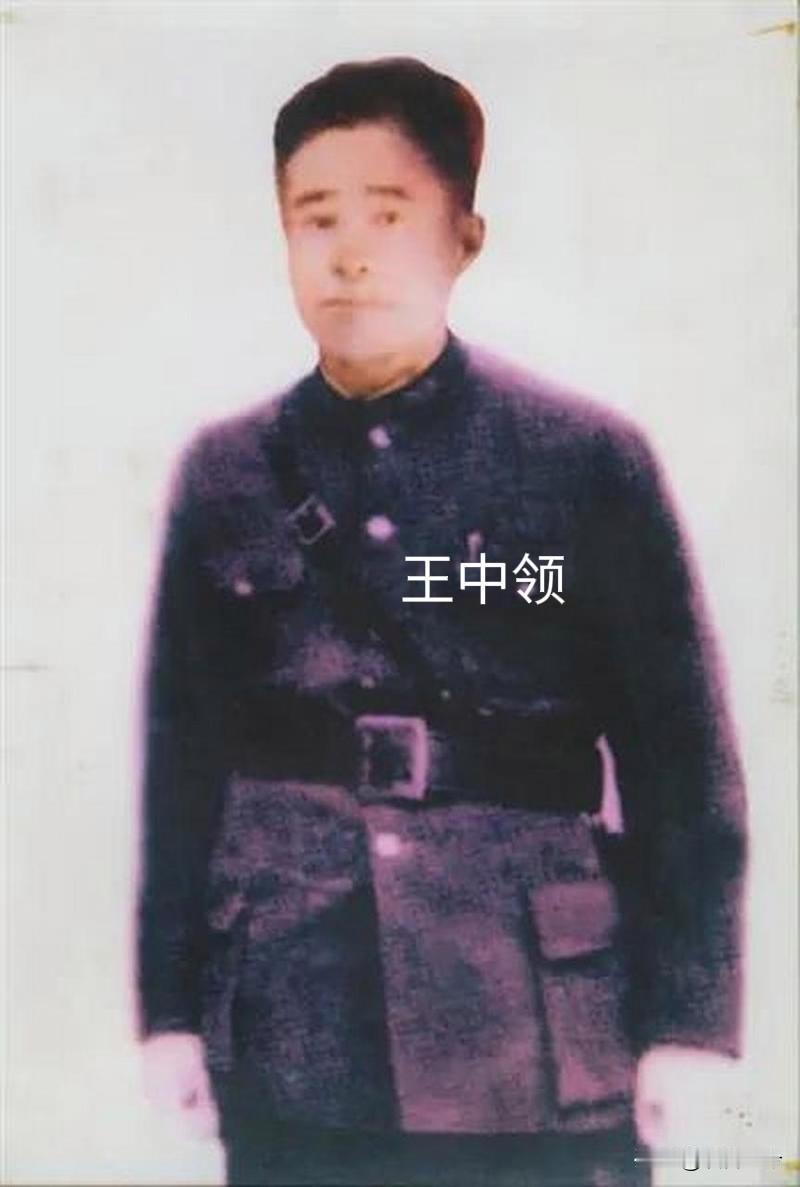

淞沪会战中,一名20岁战士藏在尸堆4小时,终发现一批日军狙击手! 淞沪会战,1937年8月13日开打,一直拖到11月26日才收尾。中国军队扔进去三十多个师,七十多万人,日本那边也调来二十多万人。双方在上海周边杀红了眼,伤亡加起来超过五十万。中国军队损失大,撤退时丢了上海,可也让日军付出高代价,拖住了他们的推进步伐。 会战里头,有不少普通士兵的事迹流传下来,其中一个就是王中领这个小伙子。他那时才二十岁,在战场上藏身尸堆四个小时,找出并干掉一批日军狙击手。王中领这小伙子,可不是啥正规军校出来的,就是河北乡下的普通农民娃!那时候华北早被日军搅得鸡犬不宁,他爹妈没了,庄稼地也被烧了,走投无路才跟着同乡投了军,参军到参战,满打满算也就三个多月,连套像样的军装都没穿热乎。 他所在的部队是杂牌军改编的,没拿到多少好装备,手里的步枪还是老掉牙的汉阳造,子弹更是省着用,平时训练最多练瞄准和卧倒,压根没学过怎么对付狙击手。可这小伙子有股子轴劲,眼神还特别亮,白天在田里看远处的麻雀,一眼就能分清公母,这本事没想到后来在战场上救了命。 当时他们连负责守上海郊区的一处小桥,日军打了两天两夜都没攻下来,就派了狙击手藏在附近的断墙和土坡后头,专打中国军队的机枪手和喊口令的班长。没一会儿,连里的机枪就哑了,两个班长也倒在血泊里,剩下的人只能趴在战壕里不敢抬头,再这么耗下去,阵地早晚得丢。 王中领当时跟在班长后头递子弹,班长倒下时把他也带倒了,身边全是战友的遗体,他脑子一热就滚进了尸堆里,不是想躲,是想找机会看看狙击手在哪儿。一进尸堆他就不敢动了,日军的子弹时不时擦着头皮飞过,打在地上溅起的土渣子全粘在脸上,又凉又硬。 这四个小时里,他连大气都不敢喘,浑身僵得像块石头,腿麻了也只能偷偷用脚尖蹭蹭。期间他听见日军狙击手换弹的声音,“咔嗒”一声特别清楚,还看见不远处的断墙缝里,偶尔有一点亮光闪一下——后来他才知道,那是狙击镜反射的太阳光。他盯着那几处有动静的地方,记准了断墙、老槐树根下、还有土坡上的草垛,这三个地方准藏着人。 等天快擦黑的时候,日军狙击手大概是放松了警惕,换弹的间隙长了点,王中领攥紧手里的汉阳造,对着最近的断墙缝就是一枪。他没受过狙击训练,全凭平时看麻雀的准头,没想到还真中了,那处断墙后头立马没了动静。另外两个狙击手慌了,赶紧抬头找目标,这一下就暴露了位置,王中领趁机滚到旁边的弹坑,朝着部队战壕的方向喊:“断墙、老槐树、草垛!有鬼子狙击手!” 战壕里的战友听见喊声,赶紧架起仅剩的机枪朝那三个地方扫射,后续赶来的支援部队也带着手榴弹包抄过去,没一会儿就把剩下的两个日军狙击手解决了。等战友把王中领从尸堆里拉出来的时候,他浑身都是血污,脸上还沾着战友的衣角碎片,可手里还死死攥着那把汉阳造,指节都泛白了。 有人说王中领是运气好,可想想看,七十多万中国士兵里,能在尸堆里憋四个小时不慌,还能准确找出狙击手位置的,哪是单靠运气?那时候中国军队装备不如日军,训练也跟不上,很多像王中领这样的普通士兵,没读过书,没学过战术,全凭着“不想让鬼子占咱的地”的念头在拼。要是当时能多些好装备,多些专业训练,说不定会少牺牲很多人,上海的防守也能多撑些日子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。