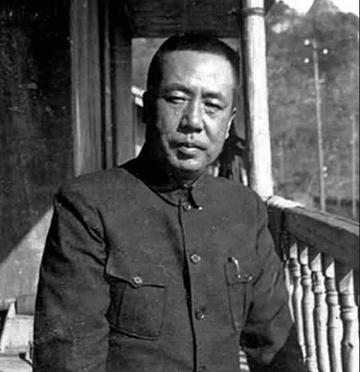

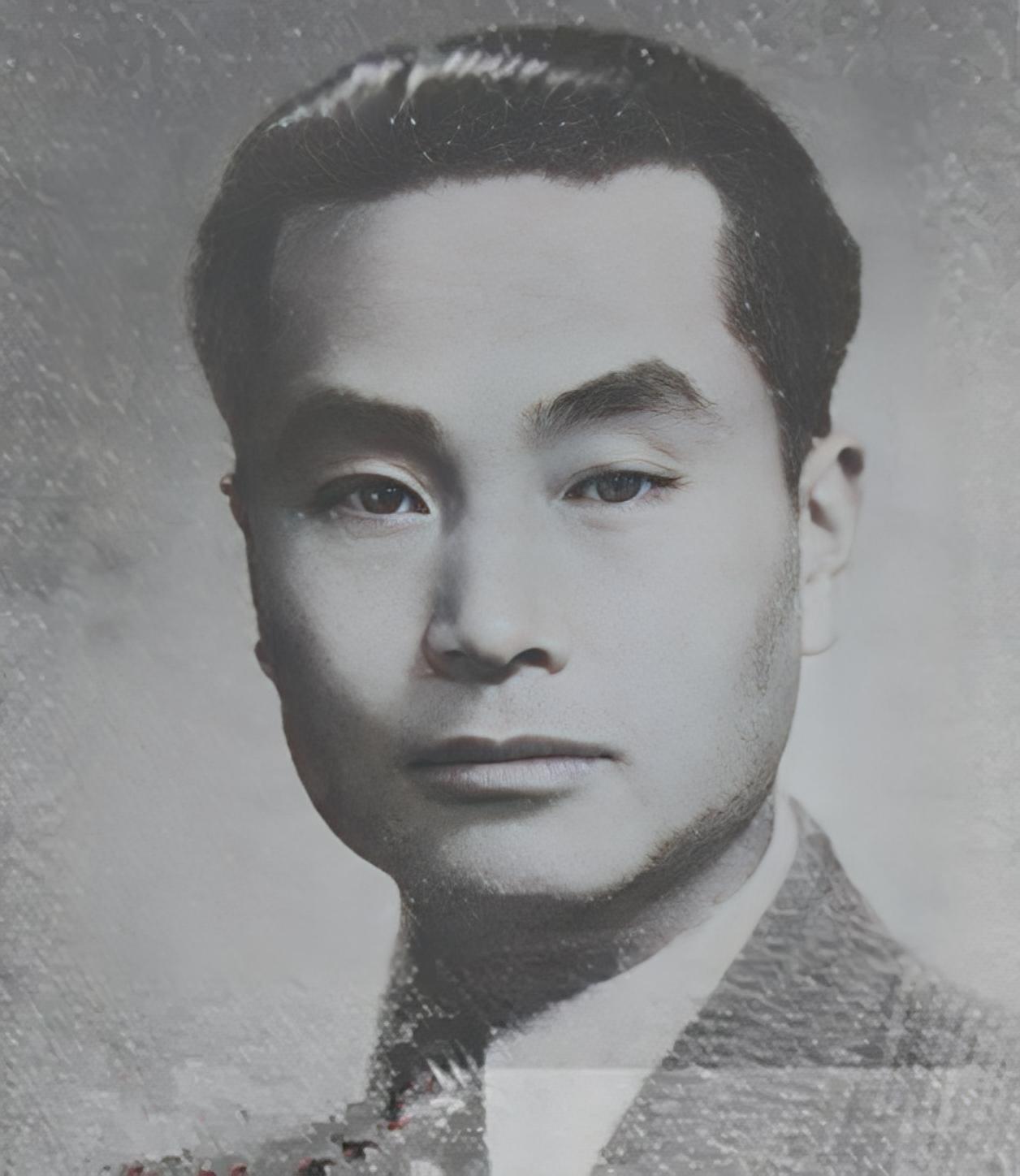

陈宝仓的身世并不显赫,出生于陕西一个普通家庭。年轻时,他像很多当时的热血青年一样,投考黄埔军校,心怀救国理想。 入校后,他并没有靠关系走捷径,是真刀真枪地一步步爬上来的。在国民革命军中,他表现得相当出色,参加过不少战役,尤其在抗战期间立下过军功。 这份履历,足以让他在战后稳坐高位,甚至在国民党内获得更大权力。可他并没有停留在权力的顶峰,而是选择了一条与党国体制渐行渐远的道路。 这种逆势而行,既不是为了自保,也不是为了苟全,而更像是他骨子里那个始终没熄灭的信念重新觉醒。 抗战胜利后,国共矛盾迅速激化,整个国家再次被推向内战边缘。陈宝仓看在眼里,急在心里。他不是不知道自己身在什么样的体系中,也不是看不清局势。 他比谁都明白,这场战争不是简单的争权夺利,而是决定国家未来走向的根本之争。他开始频繁接触进步人士,也试图从内部推动一些改变。 但很快,他发现体制之内的改良几乎行不通,保守派根深蒂固,绝大多数人只想保住眼前利益,哪怕大厦将倾,也要死守旧制。对于一个真正想为国家寻找出路的人来说,这种环境无异于牢笼。 他的思想转变,不是一夜之间发生的,而是长期观察和思考的结果。他目睹了太多战乱造成的苦难,尤其是在抗战时期,那些在前线浴血奋战的士兵和在后方流离失所的百姓,都让他对“国家是什么”这个问题有了更深刻的认知。 他开始倾向于相信,只有彻底改变旧有的政治结构,国家才有可能真正站起来。这一点,在他与一些地下党的接触中得到了强化。他并不是一头热地投奔新政权,而是在反复权衡之后,做出的理性选择。 但这条路注定不好走。在那个年代,一个国军中将若有任何“动摇意志”的表现,都会被看作是背叛。 在党内,他的行动被严密监视,很多同僚开始疏远他,甚至有人暗中举报。他知道,自己已经被盯上了。可他没有回头,而是更加坚定地走下去。 他通过各种渠道向中共方面传递情报,协助策反部队,为解放战争做出了重要贡献。这些行为,在当时看来,简直是“自毁前程”。但他毫不犹豫地把自己的军衔、地位,甚至生命都押在了一场他深信不疑的变革上。 1949年,解放大势已定,但陈宝仓并没有因此而“功成身退”。他继续在新中国的建设中发挥作用,用他对军事的专业经验,为人民军队的现代化建设出力。 他不是一个只会打仗的将军,更像是一个真正意义上的“改过者”。他用行动证明,人的信仰并不是一成不变的,真正的转变,是因为看清了现实之后依然选择理想。 陈宝仓的故事,之所以让人觉得“像谜”,正是因为他打破了我们对“人性趋利”的固有认知。他并没有在最有利的位置上选择安逸,而是选择了风险最大的道路。 他没有在战火纷飞中丢掉理想,而是在最黑暗的时刻点燃了信念。他的转变,并非背叛,而是一次真正意义上的回归。 他回到了那个最初想要为之奋斗的理想:一个没有压迫、没有剥削的国家,一个属于人民的中国。 所以说,陈宝仓不是谜,只是我们太习惯用利益来解读人性,用权力来定义成功。他以一生为笔,书写答案。有些抉择,无关功名利禄,无关荣华富贵,仅是为了不辜负心中那束熠熠之光,照亮前行的漫漫征途。 素材来源:葬入八宝山,李济深主祭|《沉默的荣耀》中的陈宝仓真实历史 2025-10-14 15:17·团结报党派e家