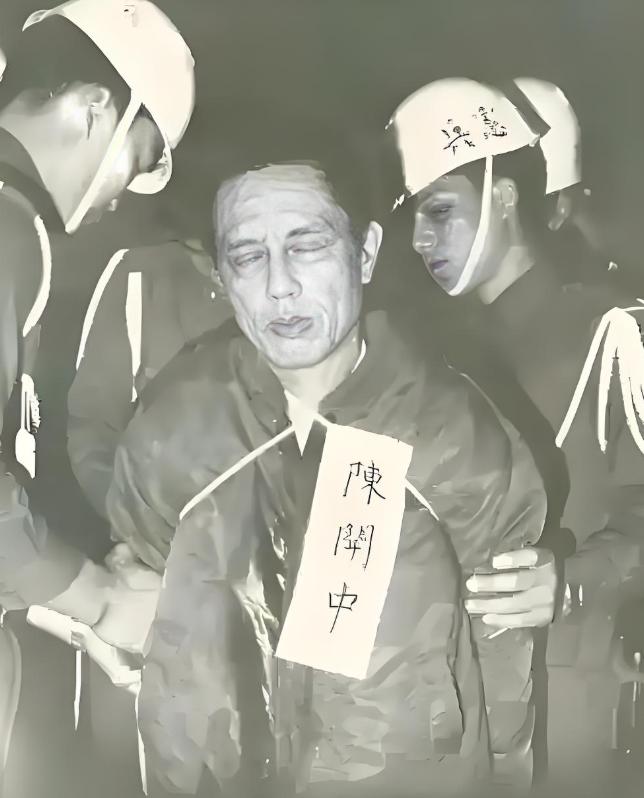

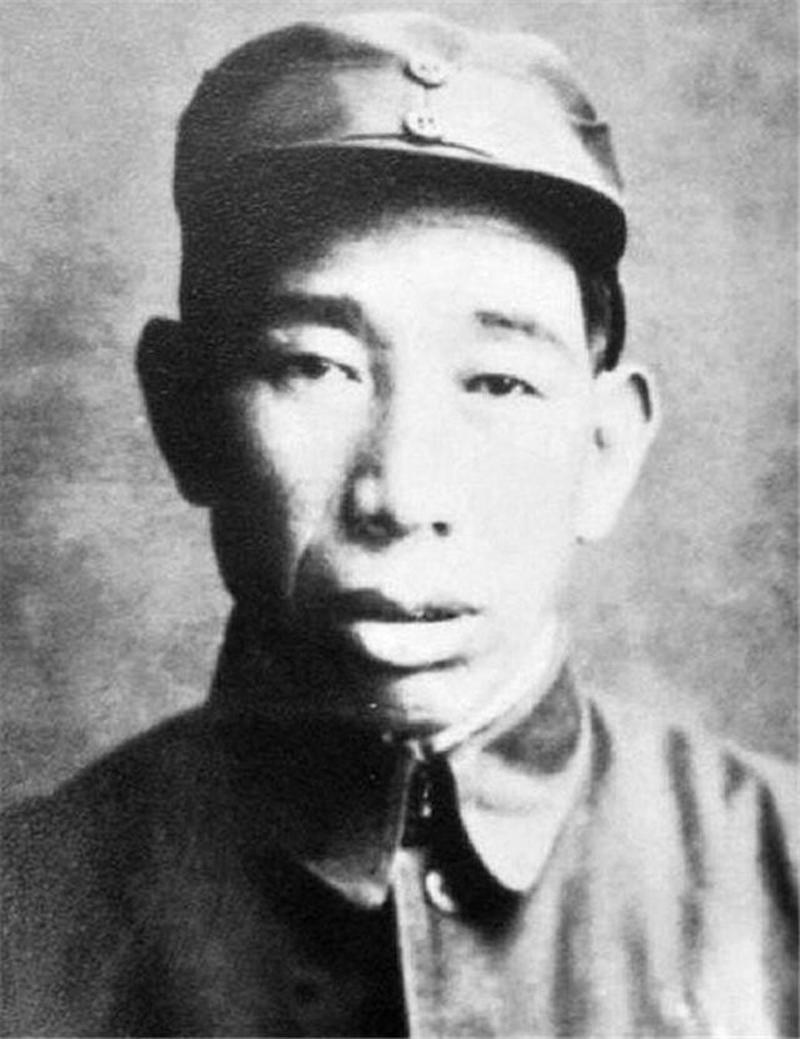

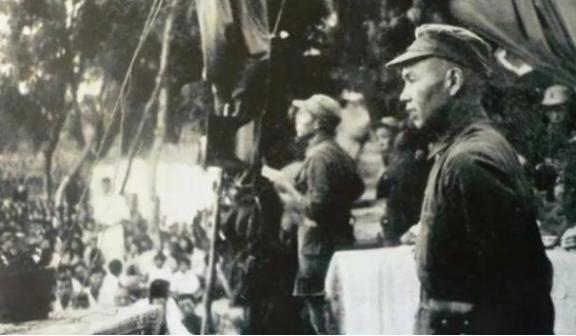

志愿军被俘最高将领吴成德,回国后被开除党籍军籍,生活艰苦。1996年,吴成德将军在84岁高龄时与世长辞。他的一生可谓传奇而坎坷,经历了人生的大起大落。 吴成德,山西运城人,是个文化人。在那个年代,能读书识字的都不多,他还在小学当过老师,本可以安安稳稳教书育人。但时代不允许啊,日本人打过来了,全国上下都在喊“全民抗战”。吴成德二话不说,放下了粉笔,拿起了钢枪,投身革命。 因为有文化,脑子活,他在部队里很快就脱颖而出,当上了县自卫队的政委。打仗这事儿,他可一点不含糊。枪林弹雨里,他没怂过,把自己的命早就置之度外了。 1950年,抗美美援朝战争爆发。吴成德所在的60军180师奉命入朝。临出发前,军政委袁子钦拍着他的肩膀说:“师政委空着,你先代理吧!”就这么一句话,吴成德成了180师的“大家长”,肩上的担子,一下子重如泰山。 说实话,180师在当时可是“豪华配置”,全员换装苏式装备,听着就提气。但问题也出在这儿,新枪发到手里,还没来得及好好练,就急行军700多公里上了前线。 1951年4月,第五次战役打响。初期,咱们志愿军气势如虹,打得联合国军节节败退。180师的任务,就是死死顶住敌人,不让他们增援东线。 但对手是老狐狸麦克阿瑟,他搞了个“磁性战术”,一边打一边退,故意把我们的战线拉长。咱们的后勤补给线本来就脆弱,全靠战士们两条腿背,战线一长,粮食弹药立马就跟不上了。 敌人算准了我们“礼拜攻势”的规律,等我们粮草耗尽、人也疲了,就开始疯狂反扑。5月下旬,情况急转直下,180师被美军两个师从两翼死死包围在了汉江以北的一个小山沟里。 天上是敌人的飞机轰炸,地面是敌人的大炮覆盖,整个山头都被削平了。师部下令分散突围,能跑一个是一个。 这时候,吴成德做出了一个改变他一生命运的决定。他本来已经带着主力冲出了一段,却在路上遇到了300多名掉队的伤员。这些战士,有的断了胳膊,有的少了腿,眼巴巴地看着他。 吴成德翻身下马,把枪一挥,对着大家喊:“我是师政委,我不能丢下你们!”他把仅有的战马杀了,给伤员们充饥,然后带着这支残破的队伍,钻进了深山老林,开始了长达14个月的游击战。 那14个月,过的是什么日子?吃树皮、啃草根,渴了就喝山涧里的水。没有盐,人浑身浮肿。没有药,伤口就只能硬扛。300多人的队伍,在敌人的反复搜山和饥饿疾病的折磨下,人越来越少。 他们就像一群野人,在绝境中苦苦支撑。支撑他们的,只有一个信念:活着回到祖国。 1952年7月,在又一次弹尽粮绝后,山洞里的吴成德和最后剩下的两名战士被美军俘虏了。被俘时,他瘦得脱了相,浑身破烂,但眼神里,依然透着一股不屈的劲儿。 进了釜山战俘营,真正的考验才开始。美军知道抓到了一条“大鱼”,想尽办法要让他屈服。威逼利诱,让他承认“抗美援朝是侵略”,让他去台湾,都被他一口回绝。 软的不行就来硬的。电刑、毒打、精神折磨……各种手段都用上了。但吴成德就是一句话:“我是中国人民志愿军的干部,要杀要剐随便,但休想让我背叛我的祖国!” 在战俘营里,他秘密组织“共产主义同志会”,和敌人斗智斗勇,保护战友,坚持斗争。 1953年,朝鲜停战协定签订,双方交换战俘。吴成德作为我方被俘的最高级别将领,是最后一批被交换回来的。回国那天,他一脚踢开美军准备的“新衣新鞋”,穿着自己那身破烂的衣服和补丁摞补丁的胶鞋,昂首挺胸地跨过了分界线。 然而,等待他的,并不是鲜花和掌声。 当时国内的政治环境很复杂,对于被俘归来的人员,政策是“热情关怀,耐心教育,严格审查,慎重处理,妥善安排”。这二十个字,听着没毛病,但落在每个人头上,就是一座大山。 “被俘”本身,在那个年代被视为一种“污点”。审查结束后,吴成德被开除党籍、军籍,安排到辽宁盘锦的大洼农场当了个副场长。 从一个指挥千军万马的师政委,到一个农场干部,这落差有多大?更让他痛苦的,是组织的不信任和周围人的异样眼光。他想不通,在战场上九死一生,在战俘营宁死不屈,难道就因为没有战死沙场,就成了“问题人员”? 他一边勤勤恳恳地工作,一边开始了他漫长的申诉之路。他一遍遍地给中央写信,详细说明180师被围的经过,讲述自己在战俘营的斗争。 直到1980年,中央下发了著名的74号文件,对在朝鲜战场上被俘归来人员的历史问题进行复查。文件明确指出,他们中的绝大多数都是好同志。 当平反的决定送到吴成德手上时,这位年近七旬的老人,再也控制不住自己的情绪,失声痛哭。这眼泪里,有二十多年的委屈,有沉冤得雪的激动,更有一个老兵对组织重新找回的信任。 不久后,组织为他恢复了军籍和党籍,并按照军级干部待遇安排他离休。他终于可以堂堂正正地告诉所有人:我,吴成德,没有给志愿军丢脸! 1996年,吴成德将军在山西运城病逝,享年84岁。