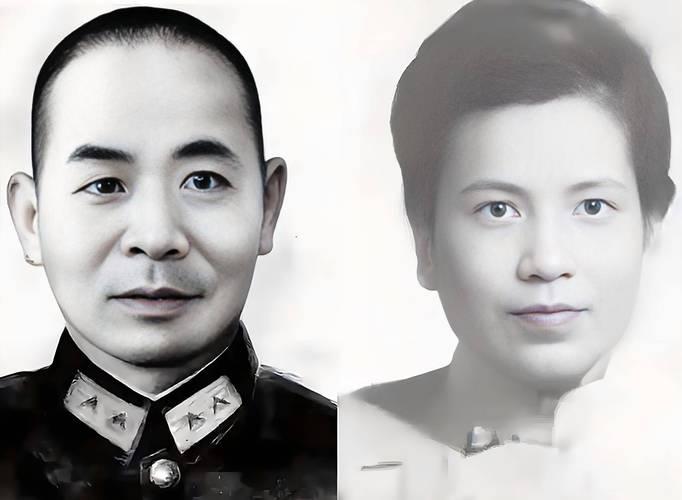

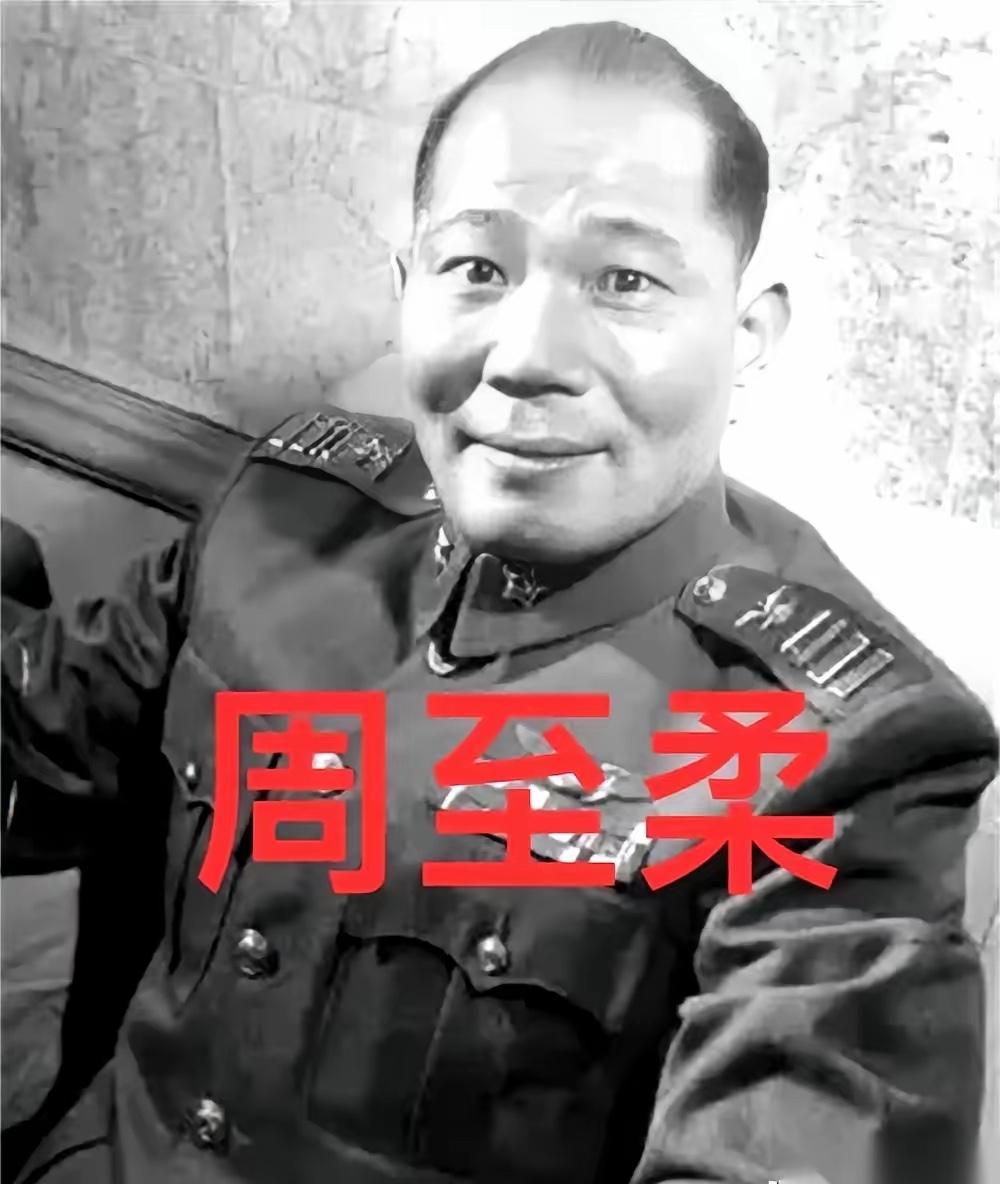

1960年,王进喜带着37名钻井工人,坐了10天火车从玉门小油田来到大庆油田。当时,大庆油田所在的萨尔图区荒无人烟,杂草丛生。王进喜下车,没有问吃没有问住,只问了三句话:一,钻机到了没有?二,井位在哪里?三,钻井记录是多少? 刑场的风割人。枪声前的那一刻,吴石挺直军装,脚步稳得像在阅兵。围观的士兵屏住呼吸,空气被压得发紧。 子弹出膛,尘土飞起,血与信念一起融进台北的土地。多年后,同一片天空下,洛杉矶的阳光照在一群人脸上,泪水混着笑声,一场横跨三十年的重逢缓缓展开。历史的钟声仿佛重新敲响,把沉睡的记忆推回人们眼前。 吴石来自福建福州,少年入军校,习惯在沙场上读地图、算火线。战火的硝烟烧得他愈发清醒,家国危机逼近,他的脚步更快。 官阶提升,责任更重,军机密电从桌上堆起。他察觉到战争的走向与民族命运的交织,心里的信念越来越坚定。 情报暗线建立,文件被转录成一串串代码,隐藏在普通电报里。每次交接都像走在冰面,沉一点就会坠入深渊。风声越紧,风险越高,他的步伐却没停。那份沉默的执拗,成了命运的伏笔。 暗处的战斗比正面的枪火更冷。每一条信息都要换时间、换身份、换路线。夜色最深的时刻,总有人悄悄推门、递出纸片。一次泄密让整个网络被撕开裂口。 逮捕令发下来的那天,吴石收起文件,只留一句交代。看守所的灯光明灭,墙壁上反射出铁灰色的光。讯问持续数日,笔录堆满桌面。沉默成了他最后的防线。 六月的清晨,他被押赴刑场。风吹动衣角,步伐平稳,一如往常。枪声定格,忠诚与生命在一瞬间交汇。 家被掏空,消息封锁。王碧奎抱着孩子搬过几处租屋,家具少到能数清。夜里常有敲门声,陌生脚步在走廊徘徊。母子三人靠临时工活过日子,手上常带油墨印。 信件寄不出去,名字被划掉,仿佛从世界上抹去。大陆的亲人音讯隔绝,风雨里只剩坚守。吴学成在小学校外打短工,吴健成在母亲的注视下写作业,蜡烛光跳动,影子映在墙上。 那段时间,连时间都像冻住,没人知道等待的尽头在哪。 北方的风依旧狠。几十年过去,铁轨上的锈迹换成新的光泽。王碧奎辗转到美国,靠翻译与缝纫维持生活。消息传到大陆,吴韶成与吴兰成得到赴美名额。 火车到广州,飞机飞过太平洋,一路辗转,带着一份埋在心底的问候。洛杉矶的机场人声嘈杂,阳光透进大厅,母亲站在人群边,眼神追着门口。 三人相见那一刻,所有言语都被泪水吞没。肩膀颤抖,手紧紧握住,三十年的路终于走完。 照片摊开在桌上,泛黄的边缘卷起,笑容模糊又清晰。吴健成带着母亲走遍社区,邻居送来鲜花与中餐。几天后,远在台湾的吴学成也赶来,一家人再次坐在同一张桌前。 饭菜的香气混着泪水的咸味,故事一件件被翻起。那一夜没人睡,窗外的城市灯火通明,房间里一盏灯亮了一整晚。 团聚的日子不长,岁月催人老。王碧奎常坐在窗边,指尖轻拂一本旧日记。上面记着那些年颠沛流离的日子,也写下“等团圆”三个字。 吴韶成回国工作,把那份信念带进工地和实验室;吴兰成研究中医药,常提到父亲的坚韧;吴健成留在美国,从事科研;吴学成继续在台湾生活,心里留着那份不曾断开的纽带。家人的名字散落在不同国度,却被一份共同的记忆牵连。 上世纪九十年代初,家族完成另一件心愿。吴石的骨灰从台湾迎回祖国,与王碧奎的骨灰合葬于北京福田公墓。墓碑立起的那天,风正好,松柏沙沙作响。 碑文由吴韶成亲手书写,字迹沉稳,像在诉说一个家族的誓言。阳光洒在石碑上,反出微光。几位家人静静站在碑前,神情平和,那一刻所有漂泊都找到归处。 岁月往前,故事留痕。吴石的事迹被编进教材,也被拍成影视作品《沉默的荣耀》。观众在荧幕前看到那个时代的信念,看到一个人怎样在暗流中守住底线。 年轻人走进北京福田公墓,献花、鞠躬、拍照。有人在留言簿上写下“敬铁血忠魂”几个字,墨迹未干,风吹动纸页。 吴石的一生没有回头路。他的抉择决定了命运,也照亮后来者。家人的等待像另一种战斗,不流血,却同样坚定。三十年的重逢,不只是亲情的回归,更像一场历史的复位。 时间没有抹去痛苦,只让信念更清晰。铁窗、流亡、漂泊、团圆,一环扣一环,把忠诚刻进岁月。如今人们站在碑前,听风穿过松林,仿佛还能听见那句沉稳的誓言——为信念而生,为家国而立。