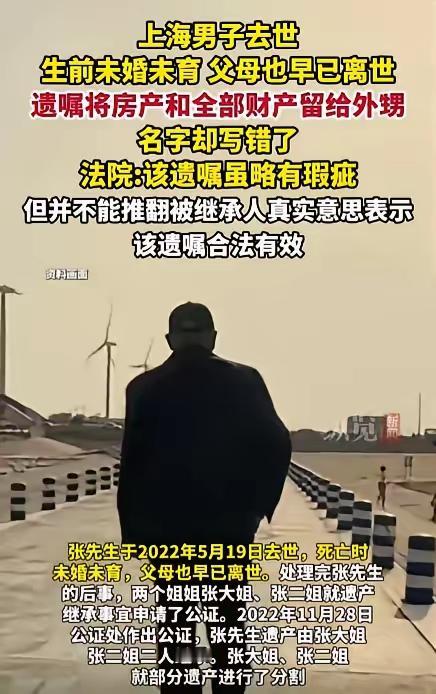

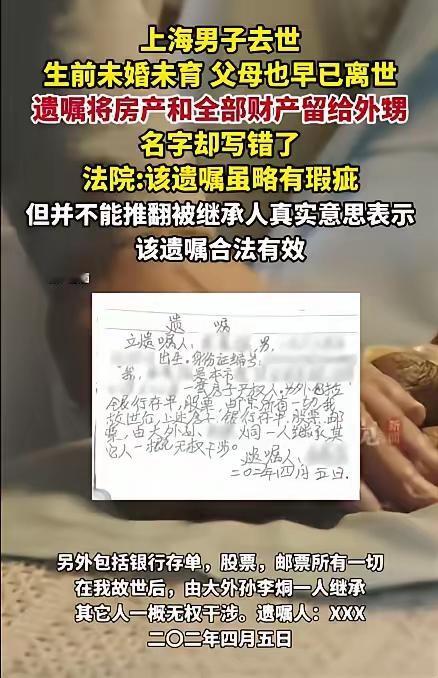

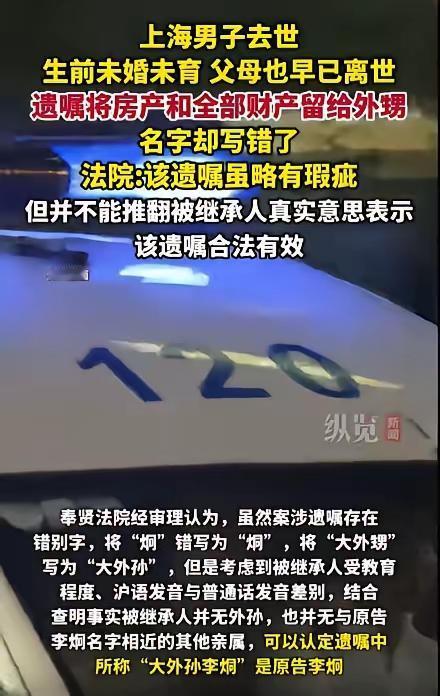

上海一桩遗产继承案最近引发热议:男子去世后姐姐们公证分了遗产,没想到外甥整理遗物时发现一封自书遗嘱,写明所有财产都留给自己,大姨却以“称谓错、名字错、时间错”为由不认账,最终外甥告上法院胜诉。这事儿从头到尾透着股亲情里的拧巴,也让大家看清了“法律讲证据,更讲情理”的道理。 故事里的张先生无妻无子,父母早逝,只剩两个姐姐和二姐的儿子李某(也就是他的大外甥)最亲。平日里张先生身体不好,尤其是生病出院那段时间,全靠大外甥李某忙前忙后照顾,端水喂药、跑医院缴费,这份陪伴成了他晚年最暖的依靠。2022年5月,张先生走了,两个姐姐操办完丧事,想着弟弟没后人,自己是第二顺位法定继承人,就拿着材料去公证处做了继承公证,把弟弟的部分遗产给分了,压根没想着问问常来照顾的外甥。 谁知道一年不到,2023年3月,李某整理舅舅遗物时,在旧书柜的夹层里翻出了一封泛黄的信——竟是舅舅亲笔写的自书遗嘱!上面清清楚楚写着,要把名下房子、银行存款、股票甚至珍藏的邮票,全交给“大外孙李烔”,落款是“二0二年四月五日”。李某看着信鼻子一酸,舅舅生前总说“你比亲儿子还亲”,没想到真把身后事全托付给了自己。 可找大姨张大姐商量时,对方却泼了盆冷水:“遗嘱写的是‘大外孙’,你是外甥,差着辈呢!名字也不对,你叫李炯,这儿写的是‘烔’,多一横!时间还只写‘二0二年’,哪年的都不知道,这遗嘱根本无效!”更揪着《民法典》里“受遗赠人要在60天内明确表示接受”的规定不放,说李某没法证明自己在期限内表过态。 协商不成,李某只能一纸诉状把大姨告到法院。这案子的关键,其实就是这份“漏洞百出”的遗嘱到底算不算数。法院审理时倒是看得通透:张先生一辈子没孩子,哪来的“外孙”?再加上上海话里“外甥”“外孙”发音相近,老人年纪大了笔误很正常;至于名字,“炯”和“烔”就差一横,亲戚里也没第二个人叫这名字,明眼人都知道指的是谁;时间虽然没写全,但结合张先生2020年才办的房产证,能推断遗嘱是2020年后写的,而且没有其他遗嘱冲突,不至于分不清。 更重要的是,李某拿出了2023年3月11日发现遗嘱后,两天内就通过母亲告知两位姨妈“愿意接受遗赠”的聊天记录,完全没超过60天的法定期限。最终法院判了李某胜诉,说遗嘱虽有瑕疵,但“把遗产给大外甥李炯”的意思很明确,具有法律效力,还驳回了张大姐的上诉。 说到底,这案子赢在“情理之中”。张先生用不太规整的文字,写的是对真心照顾自己的外甥的认可;法院没有死抠字眼,而是结合老人的实际情况、亲属关系和日常相处来判断,这才没让“好心照顾人”的外甥寒了心。反观两位姐姐,只想着法定继承的“理”,却忽略了弟弟生前的“情”,最后不仅要退还遗产,还伤了亲情,实在不值当。这也给大家提了个醒:遗产继承从来不是简单的“按规矩来”,那些藏在文字背后的真心和陪伴,才是最该被看见的东西。