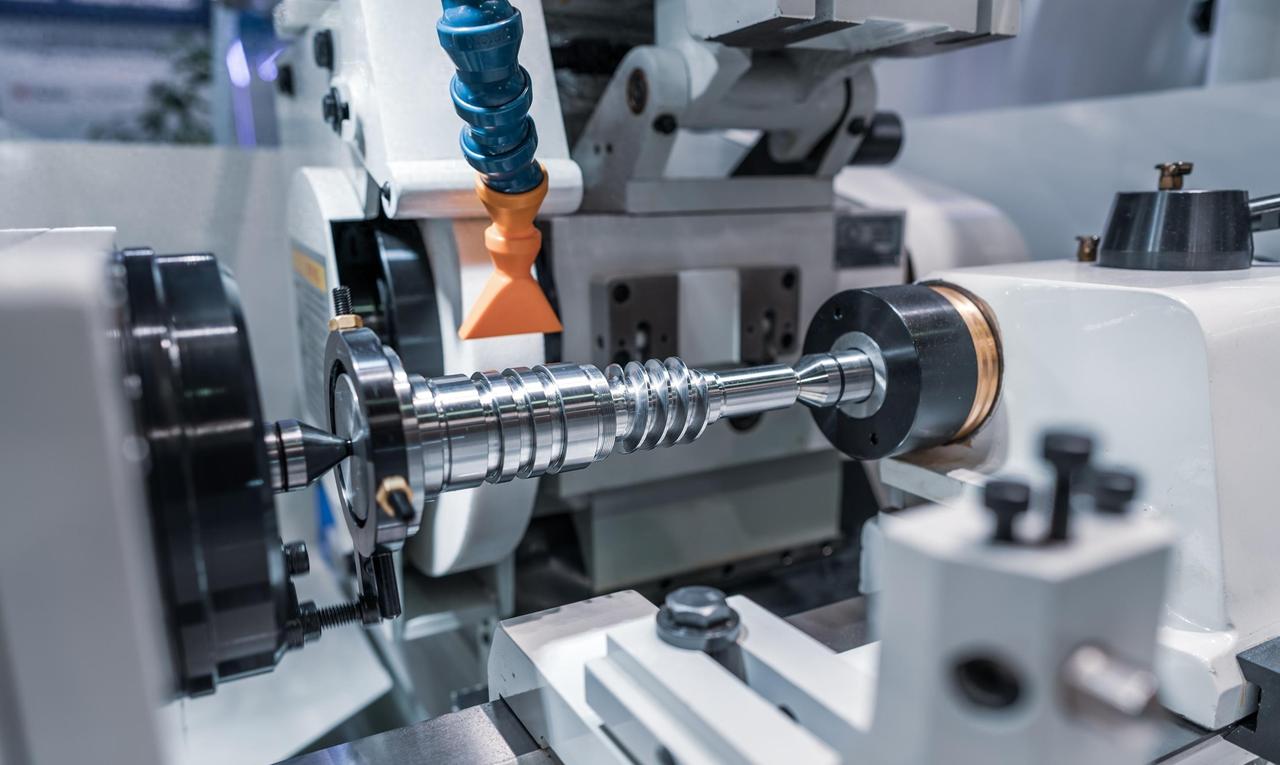

荷兰这波操作真是绝了!刚出台新规卡我们脖子,不准中国买高端光刻机,结果你猜怎么着?格力反手就上演了一出教科书式反击,三十台进口设备订单直接甩进垃圾桶,转头就和北方华创、中电科48所签下21.8亿天价大单! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 从2024年荷兰对光刻机出口的限制开始,一场关于技术封锁与突破的较量悄然展开,荷兰的禁令看似精准打击了中国半导体行业的命脉,却意外按下了国产化的快进键,格力取消进口设备订单,与国产厂商签下21.8亿大单,成为中国制造业反击战中的高光时刻。 荷兰的政策明确禁止向中国出口28纳米制程关键设备,并对已售设备的维护实施严格审批,这一限制让人不禁联想到多年前中国在半导体领域频繁遭遇的“卡脖子”困境,外界的封锁不仅是对技术的阻碍,更是对市场与产业链的深度干扰,面对这样的局面,格力选择了一条更具挑战但更有希望的道路——完全转向国产设备。 格力的选择并非临时起意,而是经过深思熟虑的战略调整,其碳化硅芯片工厂正处于扩产阶段,原计划采购的进口设备不仅交货周期长达18个月,还存在政策风险,与其被动等待,不如主动转型,于是,原本计划的30台进口设备订单直接作废,国产设备迅速顶上,北方华创的刻蚀机和中电科48所的薄膜沉积设备凭借卓越表现成为替代方案,国产设备不仅提前4个月交付,还在生产性能上交出了亮眼成绩单。 数据显示,这批设备在格力工厂的投产中表现优异,刻蚀速率达到1200Å/min,图形精度误差控制在3纳米以内,薄膜沉积设备的膜厚均匀性高达99.2%,这些数据不仅符合量产需求,更在一定程度上超越了行业平均水平,更令人振奋的是,碳化硅芯片的良率稳定在99.6%,单片制造成本降低18%,格力用实际行动证明,国产设备不仅能用,还可以用得更好。 这种从“被卡”到“突破”的转变,并非孤立事件,而是国内整个半导体产业链协同发力的结果,过去几年,全球半导体设备市场对中国不断加码限制,这种外部压力反而让国产设备在清洗、刻蚀、薄膜沉积等领域取得了全面突破,以北方华创为例,其28纳米到14纳米制程设备已实现量产,甚至在某些工艺上达到了国际领先水平,与此同时,中微公司也在刻蚀设备领域取得重要进展,5纳米设备已通过台积电认证,国产设备正在从局部突破逐步向全流程可靠迈进。 政策扶持与市场需求的双重驱动,成为国产设备快速成长的重要推动力,在国家大基金的支持下,设备、材料、EDA等“卡脖子”环节得到了重点投入,企业的研发能力显著提升,产业链的协同效应逐渐显现,国产设备不仅在性能上不断逼近进口设备,还在交货周期、售后服务等方面展现了更强的竞争力,对于制造企业而言,这些优势直接转化为效率与成本的提升。 荷兰的限制措施暴露了其对中国市场的误判,长久以来,中国对高端光刻机的采购被误解为对技术的依赖,而事实是,这种采购更多是为了在短期内满足产能需求,同时为国产设备攻关争取时间窗口,以格力为例,其在芯片领域的布局早已开始,2023年,格力启动碳化硅芯片工厂建设,并与高校合作建立研究中心,专注于功率器件的研发,通过试验线验证设备性能的方式,格力用半年时间完成了进口设备需要一年才能完成的调试与量产验证。 这种未雨绸缪的布局,为格力的转型打下了坚实基础,而格力的选择也给国产设备厂商带来了重要机遇,北方华创和中电科48所在合作中,不断根据生产需求改进设备性能,短短三个月,刻蚀机的良率又提升了1.2个百分点,企业与设备厂商的深度协作,大幅提高了设备的迭代速度,这种模式不仅让国产设备在技术上持续进步,也增强了产业链的整体竞争力。 相比之下,荷兰的策略却让自己陷入了进退两难的窘境,ASML 2024年的财报显示,其在中国市场的份额从42%降至36.1%,全年在华营收同比下滑近20%,与此同时,中国企业启动的零部件替代计划,让荷兰及欧洲供应链遭受重创,多家零部件商因订单锐减而面临停产风险,一些企业甚至绕开荷兰直接寻求与中国的合作,荷兰原本希望通过限制手段遏制中国制造业的发展,却没想到成了推动中国国产化进程的助力。 格力的这次转型也让人联想到其多年前在空调压缩机领域的突破,当时,国内压缩机市场被外资品牌垄断,格力通过自主研发成功打破垄断,一跃成为行业龙头,这种精神延续到了今天,成为格力在芯片设备领域实现突破的内在动力,不依赖进口设备,用自主创新掌握核心技术,已经成为格力发展的底层逻辑。 信息来源:德国联邦统计局数据显示:今年前8月,中国再成德最大贸易国——北京日报客户端